Закир Ярани - История советской страны: оценочный очерк

- Название:История советской страны: оценочный очерк

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005140609

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Закир Ярани - История советской страны: оценочный очерк краткое содержание

История советской страны: оценочный очерк - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Часть сельскохозяйственных предприятий находилась в государственной собственности – так называемые совхозы (сокращение: «советское хозяйство»). Их скот и техника принадлежали государству, продукция направлялась на государственные нужды, а работавшие на совхозных полях, пастбищах, фермах труженики являлись по статусу наемными рабочими, получающими фиксированную заработную плату в деньгах. Как и колхозники, рабочие совхозов могли иметь в пользовании приусадебные участки с определенным количеством личного скота. В течение всего советского периода количество совхозов возрастало, особенно в связи с масштабным освоением целинных земель в 60-е гг. и хозяйственным упадком неконкурентоспособных колхозов, которые вынужденно переходили в государственную собственность, чтобы их члены могли иметь стабильный денежный доход.

Раскулачивание, выводившее из хозяйственной жизни деревни наиболее инициативных производителей, резкий переход от единоличного хозяйства к обобществленному, принудительный отъем крупной доли сельскохозяйственной продукции на нужды индустриализации легли тяжким бременем на советскую деревню тридцатых годов. Самая малоимущая часть крестьянства – бедняки, улучшила свое положение за счет возможности трудиться и получать свою долю в общем хозяйстве, но большинство сельского населения – так называемые середняки , с трудом приспосабливались к новым условиям. Колхозники не могли сходу преодолеть все разногласия и эффективно организовать совместный труд; урожай, фураж, мясная и молочная продукция, хранящиеся теперь на общих складах, в случае пожара, наводнения и прочих чрезвычайных ситуаций так и погибали во всем количестве; среди скота, содержащегося на общих фермах, быстрее распространялись эпизоотии. Директивы партийного руководства, представители которого нередко имели весьма поверхностное представление о сельскохозяйственной деятельности, сковывали экономическую инициативу колхозов, спутывали их планы. Выходцы из бедняцкой среды могли поправлять свои дела по сравнению со своим прежним положением, но в целом же происходило резкое обнищание деревни. В результате впервые со времени Гражданской войны СССР пережил масштабную социальную катастрофу: в сложившихся тяжелейших экономических условиях неурожай 1932 г. привел к массовому голоду, охватившему преимущественно степные районы Украины, российского Черноземья, Поволжья, Северного Кавказа, Южного Урала, Западной Сибири и Казахстана, а также часть Белоруссии. Молодое, не набравшееся опыта борьбы с подобными катастрофами советское государство не смогло оперативными мерами справиться с голодом. Его жертвами стали несколько миллионов человек, целые местности были опустошены. Это сильно дискредитировало советскую власть в пораженных голодом регионах, способствовало распространению солидарности местного населения с призывами продолжавшего подрывную деятельность антисоветского подполья. И впредь в переживших голод 1932 – 1933 гг. областях стойко сохранялись, хотя и со временем сгладились, антисоветские настроения, а на Украине следствием голода стало возникновение и определенной межнациональной напряженности: чтобы заново поднять ее опустошенные степные земли, советское руководство организовало массовое переселение туда из РСФСР. Чтобы не уронить авторитет советской власти и сталинской политики в остальных регионах СССР, советской печати было категорически запрещено упоминать о голоде. Несмотря на масштабы бедствия, для получения средств на нужды индустриализации было продано 18 млн. центнеров зерна за границу.

1933 г. Выдача продуктов колхозникам на трудодни, с. Удачное Донецкой области. Автор фотографии неизвестен

Только к концу тридцатых годов, когда в полной мере заработала ударными темпами возведенная советская индустрия, народы СССР начали ощущать ожидаемое повышение уровня жизни, постепенное преодоление продуктового и промтоварного дефицита. Однако село, несмотря на то что разветвленная сеть советской социальной инфраструктуры стала проникать и в него (повсеместно открывались сельские школы, фельдшерские и ветеринарные пункты, библиотеки и другие улучшающие быт учреждения), еще долго не могло оправиться от фактического разорения, причиненного ему откровенно волюнтаристской политикой сталинского руководства. Доходы колхозников оставались невелики, а труд до распространения моторизации хозяйства – объемным и тяжелым. В значительной степени колхозники страдали от безденежья по причине преимущественно натуральной формы оплаты труда. Время от времени отдельные районы советских республик снова посещал голод, а перешедшие на нелегальное положение бывшие кулаки скрытно совершали диверсии, уничтожая запасы колхозного продовольствия и фуража, убивая партийных активистов и представителей колхозного руководства. Тяжелые условия жизни в деревне побуждали ее уроженцев переселяться в города в поисках работы на открывшихся государственных предприятиях. В течение определенного времени власти поощряли такое переселение, поскольку молодая индустрия остро нуждалась в рабочих руках, но впоследствии на урбанизацию стали накладываться все более жесткие ограничения, так как возникла нехватка рабочих рук на селе, остававшемся основным поставщиком продовольствия.

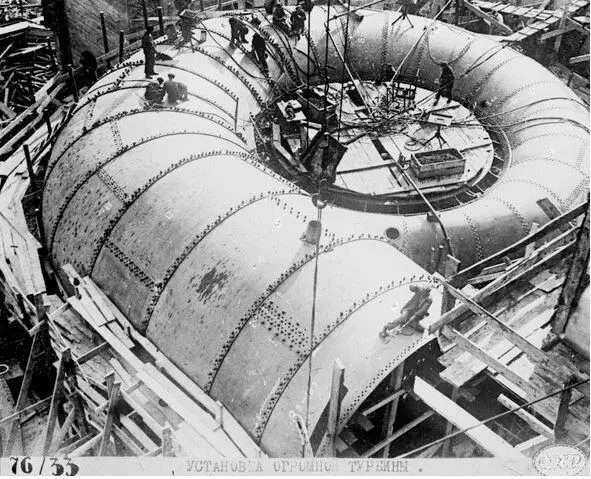

Монтаж турбины на ДнепроГЭС в 1932 г.

Установление тоталитарного партийного контроля над общественной жизнью. Общественные организации, «культурная революция», образование и наука

Ставший следствием охватившей всю огромную страну индустриализации экономический подъем, прекращение зависимости СССР от поставок техники и промышленных товаров из-за рубежа открыло для советского руководства возможности коренных преобразований во всех сферах политической, социальной, культурной жизни. 5 декабря 1936 г. в связи с выходом советского государства и общества на очередной этап социалистического развития VIII Всесоюзный чрезвычайный съезд Советов принял новую Конституцию СССР. Поскольку социализм признавался победившим, и потребности в диктатуре пролетариата больше не было, новая Конституция по сути закрепляла принципы бесклассового устройства общества: все достигшие 18-летнего возраста граждане, кроме психически недееспособных и лишенных политических прав по приговору суда, получали равные избирательные права при тайном голосовании, а Советы рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов были преобразованы в Советы депутатов трудящихся, став обычными народно-представительными органами власти. Кандидатов в депутаты выдвигали по избирательным округам общественные организации трудящихся, в которых состояло подавляющее большинство взрослых жителей Советского Союза. Однако в силу того, что эти организации возглавлялись коммунистами, в Советы также выдвигались именно партийные кандидаты, устраивавшие партийное руководство, что при внешнем демократическом фасаде на деле только способствовало укреплению диктатуры ВКП (б) и лично И. Сталина.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: