Закир Ярани - Самая долгая война России. Колониальные войны России

- Название:Самая долгая война России. Колониальные войны России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005064899

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Закир Ярани - Самая долгая война России. Колониальные войны России краткое содержание

Самая долгая война России. Колониальные войны России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

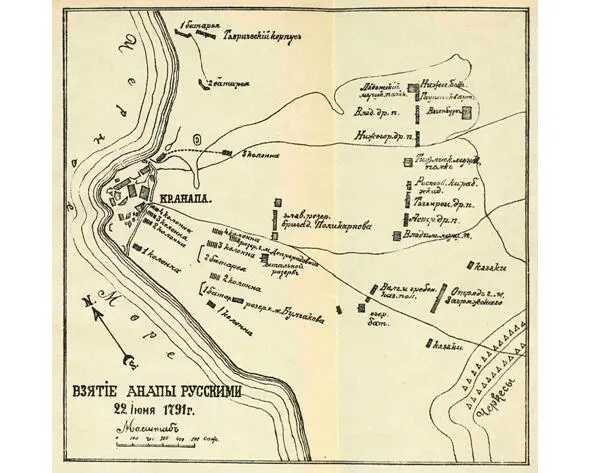

Карта сражения при взятии османской крепости Анапа. Из книги В. Зимина «Падение крепости Анапы» (издание 1900 г.)

В июне 1791 г. российская армия под командованием генерала А. Гудовича начала новое наступление на Анапу. 22 июня в ходе жестокого и кровопролитного штурма главный опорный пункт Османской империи на Северном Кавказе был взят; Мансур получил ранение и попал в плен. Через три года он умер в заточении в Шлиссельбургской крепости под Санкт-Петербургом, либо в Соловецком монастыре на островах в Белом море (Архангельская губерния). Пленение Мансура стало сильным деморализующим ударом по кавказским мусульманам. Объединенное сопротивление наступлению России на Северном Кавказе вскоре угасло, антиколониальные выступления вновь приобрели кратковременный, локальный характер.

В то же время движение Мансура показало российскому командованию, что распространять императорскую власть на Кавказе одной грубой силой слишком самонадеянно. С этого времени, не прекращая военных операций, Кавказское наместничество начало активно вступать в переговоры с кавказскими вождями, прежде всего феодальной знатью, предлагая тем принять российское подданство на взаимовыгодных условиях. Эта стратегия особой надежностью не отличалась: свободолюбивые кавказские аристократы обычно не были долго верны присяге, однако такая дипломатия позволяла вполне успешно расстраивать антироссийские союзы кавказских племен и народов. Предгорно-горная полоса Северного Кавказа оставалась независимым краем, не подчинявшимся никаким законам, кроме своих неписаных обычаев; ее население не платило податей в российскую императорскую казну, не пускало на свою территорию российских чиновников и купцов, в основном враждебно относилось к России. Постоянные союзы с Россией адыгских князей прошлых веков с исчезновением общего врага – Крымского ханства, были преданы забвению.

Историческая роль Мансура и его проповедей заключается не только в приостановлении российской колонизации центральных и восточных районов Северного Кавказа и некотором вынужденном изменении стратегии царской России в этом регионе. Решительное влияние деятельность Мансура оказала на религиозное и, как следствие, общественное самосознание мусульманских народов северокавказских земель. Отличаясь, безусловно, незаурядным умом и политической дальновидностью, удивительной для жителя страны, население которой в основном в то время фактически находилось еще в социокультурном состоянии варварства, Мансур своими воззваниями побудил представителей различных этносов серьезнее относиться к своей религии и заключенным в ее учении общественным ценностям. Разные народы и разные социальные группы начали проявлять взаимную солидарность по религиозному признаку; постепенно теряли распространение веками создававшие на Кавказе тревожную обстановку обычаи воровства, грабительских набегов, разбои на дорогах. Мансур заложил тот общественно-религиозный фундамент, на котором развивалось сопротивление кавказцев российскому колониализму впоследствии, и на котором было основано первое в истории единое государство народов Северного Кавказа – Имамат Шамиля. Именно с распространения исламских начальных школ уже в XIX столетии началось первое системное просвещение северокавказского населения. Чеченцы до сих пор признают Мансура одним из своих величайших национальных героев, его имя окружено в чеченской национальной среде высоким почетом.

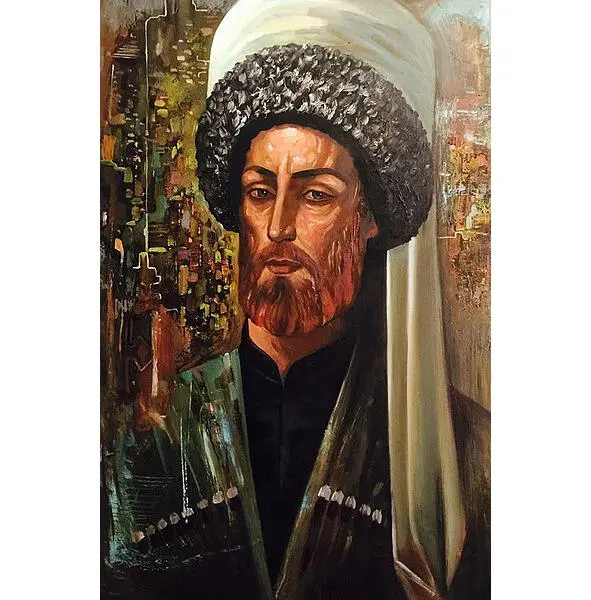

Шейх Мансур на картине художника Руслана Хасханова (публикуется по личному разрешению художника, за что автор книги искренне ему благодарен)

В 1792 г. в молдавском городе Яссы между Россией и Османской империей был заключен мирный договор, согласно которому султан уступал России ряд османских территорий, в том числе населенные адыгами земли между Доном и Кубанью. То, что адыги не считали себя османскими подданными, конечно, в то время никого не могло интересовать, так как в международной политике считались только с едиными, сильными державами.

Участь адыгов Кубано-Приазовской низменности, большинство которых ясно выказало свою враждебность к России, была плачевна: нуждаясь в надежном контроле над вновь присоединенными землями, Екатерина II передала богатые злачными степными пастбищами территории между Доном и Кубанью запорожским казакам. Запорожское войско тогда как раз было упразднено в связи с тем, что граница между Россией и Османской империей в то время отодвинулась далеко на юго-запад – в глубь Молдавии, и держать казачьи части на Украине российскому командованию не было смысла. Желавшим сохранить традиционный быт и не платить податей запорожским казакам было предписано выселиться с Украины на Северо-Западный Кавказ. Запорожские казаки под новым названием черноморцев (первоначально им предоставлялись земли у черноморского побережья Украины) стали заселять Северное Прикубанье, при этом бесцеремонно захватывая хозяйственные угодья адыгов и вытесняя местное население из привычных мест. После поражений своих основных сил в минувшие годы приазовские адыги уже не могли оказать новым хозяевам своих земель успешного организованного сопротивления и массово стали переселяться за Кубань, где жили их сородичи, и где территория формально признавалась еще частью Османского Халифата. Последние адыгские общины переселились с правобережья Кубани в начале XIX в. По реке Кубань казаками и российскими регулярными войсками была выстроена новая укрепленная линия – Кубанская, возле кабардинских земель соединявшаяся с Азово-Моздокской. Ее главным опорным пунктом стала основанная в 1793 г. крепость Екатеринодар (современный город Краснодар). Теперь под полным контролем России оказалось более половины всей территории Северного Кавказа, но предгорья и горы, в которых местное население прекрасно могло организовывать свою оборону, а российские войска не могли действовать в привычном европейском боевом порядке, оставались независимыми землями.

После переселения приазовских адыгов к своим сородичам – адыгам Закубанья, все коренное население Северного Кавказа было сосредоточено в предгорно-горной полосе и равнинах, прилегающих к предгорьям, поэтому вскоре все исконные народы в российских документах стали называться горскими или просто горцами.

Российские власти отнюдь не собирались отказываться от полного присоединения к России оставшейся части Северного Кавказа (по крайней мере, которую признал за Россией османский султан) и установления через горы надежной связи с вступившим в российское подданство Грузинским царством. Однако в виде необыкновенно ожесточенного сопротивления местных народов царская администрация столкнулась с неожиданными проблемами, надежно преодолевать которые пока не научилась. За начавшимися на рубеже XVIII – XIX вв. тревожными международными событиями, наполеоновскими войнами в Европе петербургский двор отодвинул вопросы расширения границ империи на юг на второй план. Далее вплоть до победы над Наполеоном ситуация на русско-кавказском фронте оставалась довольно стабильной. Российские войска время от времени совершали походы в ближние к Азово-Моздокской линии кавказские селения с целью привлечь их жителей к покорности, горцы совершали локальные нападения на русские поселения и заставы. Отдельные кавказские общности приносили присягу верности России, затем вновь выходили из нее. Крупных военных столкновений не происходило, в стратегии Кавказского наместничества ничего существенно не менялось.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: