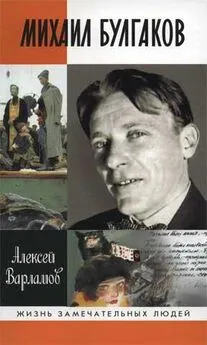

Алексей Варламов - Булгаков

- Название:Булгаков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03132-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Варламов - Булгаков краткое содержание

В русской литературе есть писатели, судьбой владеющие и судьбой владеемые. Михаил Булгаков – из числа вторых. Все его бытие было непрерывным, осмысленным, обреченным на поражение в жизни и на блистательную победу в литературе поединком с Судьбой. Что надо сделать с человеком, каким наградить его даром, через какие взлеты и падения, искушения, испытания и соблазны провести, как сплести жизненный сюжет, каких подарить ему друзей, врагов и удивительных женщин, чтобы он написал «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Театральный роман», «Бег», «Кабалу святош», «Мастера и Маргариту»? Прозаик, доктор филологических наук, лауреат литературной премии Александра Солженицына, а также премий «Антибукер», «Большая книга» и др., автор жизнеописаний М. М. Пришвина, А. С. Грина и А. Н. Толстого Алексей Варламов предлагает свою версию судьбы писателя, чьи книги на протяжении многих десятилетий вызывают восхищение, возмущение, яростные споры, любовь и сомнение, но мало кого оставляют равнодушным и имеют несомненный, устойчивый успех во всем мире.

В оформлении переплета использованы фрагменты картины Дмитрия Белюкина «Белая Россия. Исход» и иллюстрации Геннадия Новожилова к роману «Мастер и Маргарита».

При подготовке электронного экземпляра ссылки на литературу были переведены в более привычный для ЖЗЛ и удобный для электронного варианта вид (в квадратных скобках номер книги в библиографии, точка с запятой – номер страницы в книге). Не обессудьте за возможные технические ошибки.

Булгаков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сам Булгаков получает теперь с каждого представления 180 руб. (проценты), вторая его пьеса („Зойкина квартира“) усиленным темпом готовится в студии им. Вахтангова, а третья („Багровый остров“) уже начинает анонсироваться Камерным театром. На основании этого успеха „Моск. Общ. Драм. Писателей“ выдало Булгакову колоссальный аванс, который, конечно, не будет возвращен, если две остальные пьесы Главрепертком и запретит к постановке.

Эта же шумиха, поднятая в моск. печати, способствовала и тому, что „Зойкина квартира“ и в Киеве идет ежедневно при переполненных сборах.

Лицам, бывшим на генеральной репетиции „Дней Турбиных“, а потом вместе ужинавшим, автор Булгаков в интимной беседе жаловался на „объективные условия“, выявившие контрреволюционность пьесы, в таких приблизительно выражениях:

„Реперткому не нравится такая-то фраза, слишком обидная по содержанию. Она, конечно, немедленно выбрасывается. Тогда предыдущая фраза, а за ней и последующая становятся немыслимыми логически, а в художественном отношении абсурдными. Они тоже выбрасываются, механически. В конце концов целое место становится 'примитивом', обнаженным до лозунга, – и пьеса получает характер однобокий, контрреволюционный“.

В общем – единогласное мнение лиц, бывших на пьесе, таково, что сама пьеса ничего особенного собою не представляет ни в чисто художественном, ни в политическом отношениях, и даже, будь она поставлена в каком-нибудь другом театре, на нее не обратили бы никакого внимания.

Всю шумиху подняли журналисты М. Левидов, Орлинский и др. и взбудоражили обывательские массы.

Около Худож. театра теперь стоит целая стена барышников, предлагающих билеты на „Дни Турбиных“ по тройной цене, а на Столешниковом, у витрины фотографа, весь день не расходится толпа, рассматривающая снимки постановки „Дней Турбиных“.

В нескольких местах пришлось слышать, будто Булгаков несколько раз вызывался (и даже привозился) в ГПУ, где по 4 и 6 часов допрашивался. Многие гадают, что с ним теперь сделают: посадят ли в Бутырки, вышлют ли в Нарым или за границу.

Во всяком случае „Дни Турбиных“ – единственная злоба дня за эти лето и осень в Москве среди обывателей и интеллигенции. Какого-нибудь эффектного конца ждут все с большим возбуждением.

Нач. 5 Отд. СООГПУ Рутковский» [130; 225–226].

Кем бы ни был соавтор этого доноса (причем, что примечательно, доноса не столько на Булгакова, сколько на его неуклюжих зоилов), а то был судя по всему человек, близкий к литературным или театральным кругам, в его словах сильнее всех прочих чувств ощущается зависть, вызванная рекламой, которая досталась «Турбиным».

Однако, помимо людей мелких и ущемленных, отзывался о пьесе, ее зрителях и социальных заказчиках поэт рангом покрупнее, которого можно в чем угодно упрекать, но только не в зависти к чужому успеху:

…На ложу

в окно

театральных касс

тыкая

ногтем лаковым

он

дает

социальный заказ

на «Дни Турбиных» –

Булгаковым.

И ему же, первому поэту революции Владимиру Владимировичу Маяковскому принадлежало следующее суждение: «Я думаю, что это правильное логическое завершение: начали с тетей Маней и дядей Ваней и закончили „Белой гвардией“. Для меня это в сто раз приятнее, что это нарвало и прорвалось, чем если бы это затушевывалось под флагом аполитичного искусства» [142; 273].

Вероятно, только представление команды Воланда в театре «Варьете» могло сравниться по степени ажиотажа с тем, что творилось среди московской публики. Однако если Воланда и компанию завернули после первого показа, то «Дням Турбиных», вопреки предсказанию Вс. Иванова, были уготованы долгие годы, и симпатичные белогвардейцы выходили на сцену МХАТа по несколько раз даже не в месяц, а в неделю, фактически через день, и с неизменным аншлагом. Народ шел и шел. У театра дежурила карета «Скорой помощи», публика сопереживала до такой степени, что впору вспомнить слова, которыми Булгаков оборвал «Театральный роман»: «зритель забыл, что перед ним сцена…»

Именно это и было. Сохранилось воспоминание Л. Е. Белозерской: «Шло 3-е действие „Дней Турбиных“… Батальон разгромлен. Город взят гайдамаками. Момент напряженный. В окне турбинского дома зарево. Елена с Лариосиком ждут. И вдруг слабый стук… Оба прислушиваются… Неожиданно из публики взволнованный женский голос: „Да открывайте же! Это свои!“ Вот это слияние театра с жизнью, о котором только могут мечтать драматург, актер и режиссер» [8; 352].

Небезынтересна также оценка пьесы, высказанная в письмах В. И. Немировича-Данченко, пребывавшего в пору разворачивания всех драматических событий вокруг «Дней Турбиных» за границей и оттуда внимательно следившего за тем, что происходит в театре.

10 ноября 1926 года Немирович-Данченко писал Ф. Н. Михальскому из Чикаго:

«Дорогой Федя!

Получил Ваше письмо после представления „Семьи Турбиных“. Очень приятно слышать, что молодежь оправдала себя, что те жертвы, которые она несла, тот огромный труд, какой она проделывала бескорыстно, не пропали даром. Может быть, опять оправдывается, что „за Богом молитва, за Художественным театром служба никогда не пропадают“. Так было до сих пор» [78; 163].

1 декабря 1926 года Немирович спрашивал у своего секретаря и будущей свояченицы Булгакова О. С. Бокшанской: «…Затем пьесы. Где же они?.. Особенно интересует меня „Семья Турбиных“. Кстати, думается, что из нее можно было бы сделать хороший фильм. Конечно, сейчас у нас, в Госкино или Совкино, даже и не разрешат. А может быть, можно было бы здесь?.. Если бы я прочел пьесу, я бы это сразу решил. И помог бы автору материально и помог бы фильму не „перебелогвардейничать“… (попробуйте сказать скоро). Хорошо даже, если бы Вы предупредили об этом автора» [78; 166].

25 декабря сообщал ей же: «„Турбиных“ прочел. Много талантливого. Лучше всего – 2-й акт. Совсем плох последний. Но какое же может быть сомнение в том, что такой материальный успех объясняется „белогвардейщиной“ и великолепной молодой игрой? А больше всего – „белогвардейщиной“» [78; 171].

2 февраля 1927 года: «Какую травлю, однако, выдержали „Турбины“. Есть в этой травле и искреннее и даже уважительное, есть злобствующее (Блюм) и противное, но большинство до чего лакейское!.. Вся эта история на плюс Луначарскому и тем, кто брал „Турбиных“ под защиту, кто защищал свободный (более свободный) подход к репертуару» [78; 182].

Описание самого представления, где Хмелев играл Алексея Турбина, Кудрявцев – Николку, В. Соколова – Елену, Яншин – Лариосика, Прудкин – Шервинского и т.д., можно найти в книге А. Смелянского, который на основе документов попытался реконструировать наиболее важные сцены спектакля.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: