Алексей Варламов - Булгаков

- Название:Булгаков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03132-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Варламов - Булгаков краткое содержание

В русской литературе есть писатели, судьбой владеющие и судьбой владеемые. Михаил Булгаков – из числа вторых. Все его бытие было непрерывным, осмысленным, обреченным на поражение в жизни и на блистательную победу в литературе поединком с Судьбой. Что надо сделать с человеком, каким наградить его даром, через какие взлеты и падения, искушения, испытания и соблазны провести, как сплести жизненный сюжет, каких подарить ему друзей, врагов и удивительных женщин, чтобы он написал «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Театральный роман», «Бег», «Кабалу святош», «Мастера и Маргариту»? Прозаик, доктор филологических наук, лауреат литературной премии Александра Солженицына, а также премий «Антибукер», «Большая книга» и др., автор жизнеописаний М. М. Пришвина, А. С. Грина и А. Н. Толстого Алексей Варламов предлагает свою версию судьбы писателя, чьи книги на протяжении многих десятилетий вызывают восхищение, возмущение, яростные споры, любовь и сомнение, но мало кого оставляют равнодушным и имеют несомненный, устойчивый успех во всем мире.

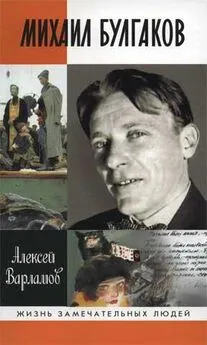

В оформлении переплета использованы фрагменты картины Дмитрия Белюкина «Белая Россия. Исход» и иллюстрации Геннадия Новожилова к роману «Мастер и Маргарита».

При подготовке электронного экземпляра ссылки на литературу были переведены в более привычный для ЖЗЛ и удобный для электронного варианта вид (в квадратных скобках номер книги в библиографии, точка с запятой – номер страницы в книге). Не обессудьте за возможные технические ошибки.

Булгаков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

СИЛА. Зададим себе такой вопрос: может ли быть на свете государственный строй более правильный, нежели тот, который существует в нашей стране? Нет! Такого строя быть не может и никогда на свете не будет. Во главе государства стоит великий обожаемый монарх, самый мудрый из всех людей на земле. В руках его все царство, начиная от герцога и кончая последним ремесленником, благоденствует… И все это освящено светом нашей католической церкви. И вот, вообразите, какая-то сволочь, каторжник, является и, пользуясь бесконечной королевской добротой, начинает рыть устои царства…

ЧАША. До чего верно! До чего верно!

СИЛА. Он, голоштанник, он ничем не доволен. Он приносит только вред, он сеет смуту и пакости. Герцог управляет, ремесленник работает, купцы торгуют. Он один праздный. Я думаю вот что: подать королю петицию, в которой всеподданнейше просить собрать всех писателей во Франции, все их книги сжечь, а самих их повесить на площади в назидание прочим. Все, я сказал…» [16; 278]

Этот замечательный фрагмент – можно представить, с каким наслаждением Булгаков его писал, – автор из окончательной редакции устранил сам, но он не смог устранить духа, контрреволюционного душка, как сказали бы его недоброжелатели. Рукописи не горят, изъятые фрагменты текста – не исчезают. Из булгаковской пьесы слишком заметно торчали уши ее автора. В дальнейшем запрет был снят, начались репетиции, у пьесы была очень горькая участь, но с точки зрения биографии своего создателя и его отношений с властью она интересна не только драматической историей постановки в 1930-е годы.

Во время обсуждения пьесы в МХАТе Булгаков говорил о том, что «хотел написать пьесу о светлом, ярком гении Мольера, задавленном черной кабалой святош при полном попустительстве абсолютной, удушающей силы короля. Такая пьеса нужна советскому зрителю» [125; 266]. Нужно это было или нет советскому зрителю – вопрос спорный, но вот самому Булгакову – безусловно да, и еще как! В процитированных выше и записанных О. С. Бокшанской булгаковских словах в концентрированном виде сказалось всё, что автор думал в тот момент о своих литературных врагах, о рапповской кабале и о Сталине, равнодушно позволившем уничтожить драматурга. Это было сказано практически открытым текстом, и это было, повторим, безумием, неким, если угодно, пиком булгаковского бунта.

«Кабала святош» оказалась в этом смысле пьесой еще более лихорадочной и исповедальной нежели «Бег», но главный герой в ней автобиографичен не столько по фактам внешне, казалось бы, далекой и одновременно опасно близкой к проблемам русской советской литературы и театра жизни, сколько по тональности. Безудержно талантливый, страстный, славолюбивый, жестокий, измученный, страдающий и заставляющий страдать других, деспотичный, но вынужденный льстить, затравленный человек, который ведет поединок с кем? С королем? С епископами? С врагами и завистниками? С бывшей любовницей, на чьей дочери (и, возможно, это была его собственная дочь) он женился? С любовником молодой жены, которого некогда безрассудно пригрел и сделал великим актером? С одноглазым бретером? С бессудной тиранией? С королевской деспотией? С государственной властью? С кабалой, наконец? Нет, не с ними. Или по крайней мере не только с ними.

В изначальном, неискаженном варианте финальная запись Лагранжа, которой заканчивается пьеса «Кабала святош», звучала следующим образом: «Семнадцатое февраля. Было четвертое представление пьесы „Мнимый больной“, сочиненной господином де Мольером. В десять вечера господин де Мольер, исполняя роль Аргана, упал на сцене и тут же был похищен без покаяния неумолимой смертью. (Пауза). В знак этого рисую самый большой черный крест. (Думает.) Что же явилось причиной этого? Что? Как записать?.. Причиной этого явилась ли немилость короля или черная кабала?.. (Думает.) Причиной этого явилась судьба. Так я и запишу».

Последнее и есть ключ ко всему. Именно здесь Булгаков выразил то, что давно являлось сутью, смыслом, двигателем его жизни и возвышалось над обидами, страстями, подлостью, предательством, трусостью, политической конъюнктурой и государственными интересами. Судьба. Разумеется, судьба есть у каждого человека и у каждого писателя, она определяет ход всякой жизни, но бывают такие случаи, когда судьба не дает человеку воздуха и хватает его за горло. Это не просто обычная и достаточно расхожая метафора. Это – скрытая цитата из письма, которое Булгаков отправил два года спустя самому близкому своему другу Павлу Сергеевичу Попову: «Я ни за что не берусь уже давно, так как не распоряжаюсь ни одним моим шагом, а Судьба берет меня за горло». Слово «судьба» в письме к Попову написано с прописной буквы, и это по сути момент осознания человеком той высшей силы, что его ведет, ломает, гнет, подчиняет себе. Тут можно привести такой пример. В обыденной жизни люди менее склонны искать в каждодневных событиях, которые с ними происходят, особый, сакральный смысл. Но когда человек попадает в исключительную ситуацию, например, войны или травли, постоянной угрозы своей безопасности, то его остро осознаваемая зависимость от судьбы, от воли высших сил проясняется и обостряется. Булгаков, как и созданный им Мольер, изо дня в день, из года в год жили свои жизни словно на войне. Их случай именно из этого экзистенциального, пограничного разряда. Причем судьбу здесь следует понимать скорее в античном, нежели христианском смысле. Это не Провидение, не Божий Промысел, это – рок, фатум, безжалостность трех слепых старух, которые прядут свою пряжу и которых боятся сами олимпийские боги.

«Кабалу святош», нареченную автором романтической драмой («Я писал романтическую драму, а не историческую хронику. В романтической драме невозможна и не нужна полная биографическая точность» [125; 260]), точнее было бы назвать трагедией [66] И далеко не случайно И. Я. Судаков предлагал автору довести пьесу «до формы монументальной трагедии» ( Смелянский А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре. С. 265).

в ее исконном значении, то есть отнести к древнему литературному жанру, в основе которого лежит поединок человека с судьбою, всегда оканчивающийся поражением первого и победой второй. Победить судьбу невозможно, но поражение в борьбе с нею ведет к катарсису. В этом смысл жизни Мольера и смысл жизни самого Булгакова. «Кабала святош» – произведение не просто очень высокое, но невероятно пронзительное, личное, подобное крику Осипа Мандельштама: «Ленинград, я еще не хочу умирать». Интуитивно это было понятно всем заинтересованным сторонам и в условиях 1929–1930 годов не вызывало ничего, кроме страха. Стране и ее глашатаям дали команду молчать.

Интервал:

Закладка: