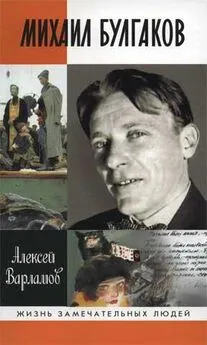

Алексей Варламов - Булгаков

- Название:Булгаков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03132-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Варламов - Булгаков краткое содержание

В русской литературе есть писатели, судьбой владеющие и судьбой владеемые. Михаил Булгаков – из числа вторых. Все его бытие было непрерывным, осмысленным, обреченным на поражение в жизни и на блистательную победу в литературе поединком с Судьбой. Что надо сделать с человеком, каким наградить его даром, через какие взлеты и падения, искушения, испытания и соблазны провести, как сплести жизненный сюжет, каких подарить ему друзей, врагов и удивительных женщин, чтобы он написал «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Театральный роман», «Бег», «Кабалу святош», «Мастера и Маргариту»? Прозаик, доктор филологических наук, лауреат литературной премии Александра Солженицына, а также премий «Антибукер», «Большая книга» и др., автор жизнеописаний М. М. Пришвина, А. С. Грина и А. Н. Толстого Алексей Варламов предлагает свою версию судьбы писателя, чьи книги на протяжении многих десятилетий вызывают восхищение, возмущение, яростные споры, любовь и сомнение, но мало кого оставляют равнодушным и имеют несомненный, устойчивый успех во всем мире.

В оформлении переплета использованы фрагменты картины Дмитрия Белюкина «Белая Россия. Исход» и иллюстрации Геннадия Новожилова к роману «Мастер и Маргарита».

При подготовке электронного экземпляра ссылки на литературу были переведены в более привычный для ЖЗЛ и удобный для электронного варианта вид (в квадратных скобках номер книги в библиографии, точка с запятой – номер страницы в книге). Не обессудьте за возможные технические ошибки.

Булгаков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но в оправдание свое я могу сказать кое-что. Во-первых, моего героя я не выбирал. Во-вторых, я никак не могу сделать его ни сыном рабочего, ни внуком крестьянина, если я не хочу налгать. И, в-третьих, – относительно иезуитов. Вольтер учился у иезуитов, что не помешало ему стать Вольтером».

Сей дивный пассаж из представленного в редакцию «ЖЗЛ» текста исчез, но четкая, как в ночь полнолуния, тень его лежала на образе молодого человека с гусиным пером…

А вот про короля: «Интересен, однако, в данном случае не этот неустойчивый в своих суждениях человек, а, главным образом, король. Почему-то я не уверен в том, что „Мещанин“ ему понравился и что он не дал отзыва сразу, потому что не разобрался в пьесе. Мне кажется, благоприятный отзыв о пьесе он дал лишь потому, что узнал о том, как начали травить Мольера, и пожелал это сейчас же прекратить. Впрочем, это мое подозрение, и свою мысль я никому не навязываю».

Да, он просто перепугался, умный, опытный Тихонов, когда все это прочел, а еще больше, когда догадался о том, чего не прочел, он, может быть, даже решил, что это какая-то литературная не то авантюра, не то – чем чёрт не шутит – провокация, и поспешил от нее откреститься. Ту же непозволительную в серьезном деле шалость увидел и год от года мрачнеющий после своего back in the USSR [81] Назад в СССР (англ.).

Максим Горький, который сразу понял, что переделывать тут нечего. Жэзээловский «Мольер» был заказан правильному советскому автору, серьезному литературоведу С. Мокульскому. Тот не только благополучно и на достаточно высоком уровне написал требуемую биографию, изданную тиражом 50 тысяч экземпляров – вот что потерял Булгаков! – но и снабдил ее предисловием, отдельные фрагменты которого были прямо направлены против менее удачливого конкурента.

«Другая группа домыслов, – писал Мокульский, – порождена стремлением некоторых биографов Мольера усматривать в комедиях Мольера отражение фактов его личной жизни и переносить на самого Мольера черты и особенности героев его комедий. Мольер в представлении этих биографов оказывался художником субъективистского склада, писавшего „кровью своего сердца“, драматизировавшим собственные переживания и жизненные неурядицы. Сторонники такого взгляда объясняли, например, частое возвращение Мольера к теме неудачного брака собственными семейными неприятностями драматурга, постоянно фигурирующие у него образы ревнивцев – тем, что сам Мольер был ревнив, и т. п.

Все биографические домыслы, основанные на утверждении мольеровского субъективизма, особенно неприемлемы потому, что подобная драматизация фактов своей личной жизни присуща художникам романтического склада, а Мольер был классиком-рационалистом и, подобно другим великим писателям эпохи Людовика XIV, менее всего вкладывал в создаваемые им образы субъективные черты» [72; 10–11].

И чуть дальше: «Частная жизнь Мольера, история его взаимоотношений с различными женщинами, которых он любил, история его реальных или мнимых семейных неурядиц – одним словом, вопросы, столько занимавшие буржуазных мольеристов, в нашей книге занимают очень скромное место» [72; 12].

Трудно сказать, читал или нет «буржуазный мольерист» Михаил Булгаков эти строки, которые увидели свет как раз тогда, когда навсегда погасли при его жизни огни для сценического «Мольера», нареченного им, как уже говорилось, романтической драмой, – скорее всего нет, ибо после роковой неудачи 1936 года (о ней речь впереди) он вычеркнул французского драматурга и всех дам его сердца из сердца своего. Но вот вопрос, понимал или нет Булгаков резоны именитых заказчиков из знаменитой литературной серии, которая в конце концов напечатает его «Мольера», но произойдет это только в 1962 году?

Как умный и аналитичный человек, скорее всего понимал, возможно, даже частично принимал, но… но не мог с собой ничего поделать. Наш герой умел в литературе почти всё, только не умел управлять своим даром, не знал, как писать по правилам, и не признавал над собою законов, что позднее очень точно сформулировал Борис Пастернак в хрестоматийно известных словах о том, что Булгаков – явление незаконное.

Беда Булгакова, причем беда и в кавычках и без кавычек, заключалась в том, что он был слишком, чересчур одарен, слишком талантлив и никак не вписывался, выпирал из эпохи собственной фантазией, свободой, виртуозностью, коими его в избытке от рождения наделили, а потом еще по ходу жизни добавили. Но все это, такое замечательное для памяти потомков и бессмертия имени и книг, оказывалось скверно для земной жизни в Советском Союзе 1930-х годов, где снова Булгакова ждали отказ, разочарование, усталость от напрасного труда, и снова была уже которая по счету весна крушений и обманутых надежд. И все же имелось одно очень существенное отличие у весны 1933 года от двух предыдущих весен, отличие, восполнявшее все невзгоды судьбы, – Булгаков жил теперь не один: все его неуспехи, все несправедливости, все удары и обиды, ему нанесенные, с ним снова переживала и делила с яростью, ей одной присущей, женщина, ближе которой у него не будет никого до самой смерти и которая не только не принесет ему столько горя, сколько принесли Мольеру его неверные спутницы, а напротив, подарит счастье, и он благоразумно не станет от него отказываться и искать нового.

«Е. С. и К., ознакомившись с редакторским посланием, впали в ярость, и Е. С. даже порывалась идти объясняться. Удержав ее за юбку, я еле отговорил ее от этих семейных действий» [13; 286].

Оба этих лица хорошо известны и Булгакову были чрезвычайно близки, хотя друг к другу относились с большой неприязнью. К. – это Николай Николаевич Лямин, а Е. С. – Елена Сергеевна Шиловская, нет – уже не Шиловская, а Елена Сергеевна Булгакова, каковой она стала осенью 1932 года, и если не во всей жизни Булгакова, то в тридцатые годы – это оказалось самым чудесным событием в его прижизненной судьбе. Его спасательным кругом, его семью закатными годами, где были не только разочарования, но и частичка покоя…

В романе Маргарита приходит к Мастеру, когда он уже успевает сжечь свой роман и исчезнуть из дома, – она опаздывает, и ей приходится идти на свидание с дьяволом, летать на метле, подставлять голое колено сонму висельников, растлителей и палачей и пить кровь одного несчастного из черепа другого для того, чтобы извлечь из дома скорби своего уже в сущности сломленного любовника, а потом вместе с ним оставить земную жизнь, разделив участь того, кого она любит, – в реальной жизни все было несколько обыденнее, но тоже очень и очень драматично.

Летом 1932 года произошла встреча, к которой гораздо больше, чем к их знакомству на Масленицу в доме Нирензее, подошли бы слова из романа:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: