Алексей Варламов - Булгаков

- Название:Булгаков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03132-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Варламов - Булгаков краткое содержание

В русской литературе есть писатели, судьбой владеющие и судьбой владеемые. Михаил Булгаков – из числа вторых. Все его бытие было непрерывным, осмысленным, обреченным на поражение в жизни и на блистательную победу в литературе поединком с Судьбой. Что надо сделать с человеком, каким наградить его даром, через какие взлеты и падения, искушения, испытания и соблазны провести, как сплести жизненный сюжет, каких подарить ему друзей, врагов и удивительных женщин, чтобы он написал «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Театральный роман», «Бег», «Кабалу святош», «Мастера и Маргариту»? Прозаик, доктор филологических наук, лауреат литературной премии Александра Солженицына, а также премий «Антибукер», «Большая книга» и др., автор жизнеописаний М. М. Пришвина, А. С. Грина и А. Н. Толстого Алексей Варламов предлагает свою версию судьбы писателя, чьи книги на протяжении многих десятилетий вызывают восхищение, возмущение, яростные споры, любовь и сомнение, но мало кого оставляют равнодушным и имеют несомненный, устойчивый успех во всем мире.

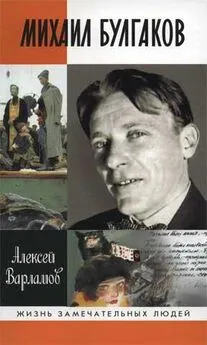

В оформлении переплета использованы фрагменты картины Дмитрия Белюкина «Белая Россия. Исход» и иллюстрации Геннадия Новожилова к роману «Мастер и Маргарита».

При подготовке электронного экземпляра ссылки на литературу были переведены в более привычный для ЖЗЛ и удобный для электронного варианта вид (в квадратных скобках номер книги в библиографии, точка с запятой – номер страницы в книге). Не обессудьте за возможные технические ошибки.

Булгаков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Этого ни в коем случае не должно быть <���…> Ни слов „Ленин“, ни слов „Ильич“ у меня нет <���…> Слова „Сталин“ у меня нигде нет, и я прошу вычеркнуть его. Вообще, если где-нибудь еще по ходу пьесы вставлены имена членов Правительства Союза ССР, я прошу их вычеркнуть, так как постановка их совершенно неуместна и полностью нарушает мой авторский текст» [13; 350], – возмущался Булгаков в письме автору перевода роковым летом 1934 года и с тем же самым обращался к брату Николаю, которому поручил представлять во Франции свои интересы: «Прошу тебя со всей внушительностью и категорически добиться исправления неприятнейших искажений моего текста, которые заключаются в том, что переводчик вставил в первом акте (а возможно, и еще где-нибудь) имена Ленина и Сталина. Прошу тебя добиться, чтобы они были немедленно вычеркнуты. Я надеюсь, что тут нечего долго объяснять, насколько неуместно введение фамилий членов правительства СССР в комедию. Так нельзя искажать текст! Я был поражен, увидев эти вставки с фамилиями в речи Аметистова! На каком основании?» [13; 359]

«Абсолютно недопустимо, чтобы имена членов Правительства Союза фигурировали в комедийном тексте и произносились со сцены, – писал он в мае 1935 года. – Прошу тебя незамедлительно исполнить это мое требование и дать мне, не задерживаясь, телеграмму – по-русски или по-французски – как тебе удобнее, такого содержания: „твое требование вычеркивания исполнено“» [13; 373].

Характерно, что никогда не живший в СССР Николай брата замечательно понял и его интересы отстоял. Необходимые изменения были внесены («Брат сообщил мне, что те исправления, о которых я просил, в переводе „Зойкиной“ сделаны. Очень благодарен Вам»), но постановка пьесы затягивалась, и хотя еще летом 1934-го, после тогдашнего отказа, Булгаков писал брату – и соответственно посылал сигнал в НКВД – о том, что ему нужно быть в Париже, чтобы показать все мизансцены и дать «не только авторское, но и режиссерская толкование», за год мало что изменилось.

14 апреля 1935 года старший брат писал среднему:

«На днях я подаю прошение о разрешении мне заграничной поездки, стараюсь приноровить ее к началу осени (август–сентябрь, октябрь, примерно). Я прошу тебя теперь же обратиться в театральные круги, которые заинтересованы в постановке „Зойкиной квартиры“, с тем, чтобы они направили через Полпредство Союза в Наркоминдел приглашение <���для> меня в Париж в связи с этой постановкой.

Я уверен в том, что если кто-нибудь в Париже серьезно взялся бы за это дело, это могло бы помочь в моих хлопотах.

Неужели нельзя найти достаточные связи в веских французских кругах, которые могли бы помочь приглашению?» [13; 368]

Это был тоже новый мотив: разочарованный в помощи покровителей внутри Союза ССР и ободренный вниманием к себе важных иностранцев в Москве, Булгаков полагал, что влиятельные внешние силы помогут ему и из-за границы; он, если угодно, попытался интернационализировать, вывести на международный уровень проблему своего «невыезда» за рубеж, но за границей им в ту пору интересовались мало, хлопотать за него никто не собирался (для сравнения можно вспомнить, что как раз летом 1935 года, под давлением европейских писателей в Париж на Конгресс сторонников мира отправились известные в Европе Борис Пастернак и Исаак Бабель), а советская власть в отношении Булгакова по-прежнему стояла задом, как избушка Бабы-Яги, и разворачивать свои курьи ноги не собиралась. Елена Сергеевна отмечала в дневнике:

« 4 июня. Ходили в Иностранный отдел, подали анкеты. Анкеты приняли, но рассматривать не будут, пока не принесем всех документов» [21; 91].

« 15 июня. Ездили в Иностранный отдел, отвезли все документы. Приняли. Также и 440 руб. денег. Сказали, что ответ будет через месяц» [21; 92].

«Я считаю, что мое присутствие в Париже, хотя бы на сравнительно короткий срок, в связи с постановкой „Зойкиной квартиры“ было бы необходимо. Я подал заявление о разрешении мне совершить поездку во Францию в сопровождении моей жены. Ответ должен последовать примерно через неделю» [13; 408], – писал Булгаков Марии Рейнгардт в том же самом письме, где благодарил ее за исправление неточностей перевода и в который раз давал понять не ей, но ответственным советским инстанциям, сколь необходима его поездка, но…

Отказали и на этот раз. В отличие от прошлого, 1934 года Булгаков, похоже, пережил отказ спокойнее. «В заграничной поездке мне отказали (Вы, конечно, всплеснете руками от изумления!), и я очутился вместо Сены на Клязьме. Ну что же, это тоже река» [13; 390], – с замечательной иронией писал он Вересаеву в июле 1935 года. Никаких писем Сталину он сочинять больше не стал и за заграничным паспортом никогда больше не обращался, хотя тоска по загранице в его письмах и словах иногда все равно сквозила. В 1937-м, когда Булгаков уже во МХАТе не работал и театр поехал на гастроли в Париж, Елена Сергеевна записала: «Больное место М. А.: „Я узник… меня никогда не выпустят отсюда… Я никогда не увижу света“» [21; 126].

Однако отказ в поездке за границу – это еще полбеды, важнее всего то, что и внутренние, театральные дела Булгакова складывались трудно, и эти трудности оставались такими же постоянными, неизменными и верными спутниками его судьбы, как и на рубеже 1920–1930-х годов, и более всего свидетельствовали о том, что автору не доверяли и не считали своим. Да он своим и не был.

Глава пятая

СТРАШНАЯ МЕСТЬ

В 1935–1936 годах в жизни Булгакова-драматурга параллельно развивались несколько многообещающих театральных сюжетов. Первый из них был связан с постановкой «Мольера» во МХАТе, второй – с написанием пьесы «Александр Пушкин» для театра Вахтангова, третий – с переделками «Блаженства» для Сатиры, но оказались они один горше другого, и ни один не принес своему создателю ничего, кроме потерь и разочарований. Да и не только ему, а каждому, кто попадал в булгаковскую орбиту. К середине 1930-х наш герой сделался вестником несчастья и причиной многих раздоров…

Ключевым, самым пространным и печальным в его театральной судьбе в тридцатые годы был сюжет мольеровский, мхатовский, хотя формально он был доведен до конца и в феврале 1936 года состоялась премьера. Но что ей предшествовало и что за ней последовало! Едва ли во всей богатой и прихотливой истории Московского Художественного театра был когда-либо спектакль с более трудной, по-своему ужасной и нелепой участью, чем «Мольер». «Искусство должно быть радостным, и результат его – радостный как результат родов. Но у нас, как правило, ребенок идет задницей. Потом его впихивают обратно, начинают переделывать, поправлять, и ребенок рождается худосочным»980 [21; 45]. Эти слова, которые грубоватый мхатовский «старик» Л. М. Леонидов говорил Булгакову и которые записала в дневнике Елена Сергеевна, применимы к «Мольеру» как ни к какому другому спектаклю, с той лишь разницей, что переношенного сверх всяких сроков ребенка вскоре после мучительных родов просто взяли и зарезали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: