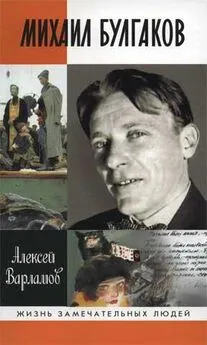

Алексей Варламов - Булгаков

- Название:Булгаков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03132-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Варламов - Булгаков краткое содержание

В русской литературе есть писатели, судьбой владеющие и судьбой владеемые. Михаил Булгаков – из числа вторых. Все его бытие было непрерывным, осмысленным, обреченным на поражение в жизни и на блистательную победу в литературе поединком с Судьбой. Что надо сделать с человеком, каким наградить его даром, через какие взлеты и падения, искушения, испытания и соблазны провести, как сплести жизненный сюжет, каких подарить ему друзей, врагов и удивительных женщин, чтобы он написал «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Театральный роман», «Бег», «Кабалу святош», «Мастера и Маргариту»? Прозаик, доктор филологических наук, лауреат литературной премии Александра Солженицына, а также премий «Антибукер», «Большая книга» и др., автор жизнеописаний М. М. Пришвина, А. С. Грина и А. Н. Толстого Алексей Варламов предлагает свою версию судьбы писателя, чьи книги на протяжении многих десятилетий вызывают восхищение, возмущение, яростные споры, любовь и сомнение, но мало кого оставляют равнодушным и имеют несомненный, устойчивый успех во всем мире.

В оформлении переплета использованы фрагменты картины Дмитрия Белюкина «Белая Россия. Исход» и иллюстрации Геннадия Новожилова к роману «Мастер и Маргарита».

При подготовке электронного экземпляра ссылки на литературу были переведены в более привычный для ЖЗЛ и удобный для электронного варианта вид (в квадратных скобках номер книги в библиографии, точка с запятой – номер страницы в книге). Не обессудьте за возможные технические ошибки.

Булгаков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вот что записывала в своем дневнике в сентябре 1916 года в Москве, где Булгаковы побывали перед назначением в Смоленскую губернию, Надежда Афанасьевна Булгакова: «Миша был здесь три дня с Тасей. Приезжал призываться, сейчас уехал с Тасей (она сказала, что будет там, где он, и не иначе) к месту своего назначения…» [48; 120]

Булгакову невероятно повезло с первой женой, ей с ним – нисколько. Все, что она делала в последующие годы, вызывает только восхищение. Если бы не было рядом с Михаилом Афанасьевичем этой женщины, явление писателя Булгакова в русской литературе не состоялось бы. Без Любови Евгеньевны Белозерской состоялось бы, без Елены Сергеевны Булгаковой – тоже, пусть это был бы совсем другой Булгаков, без Татьяны Николаевны Лаппа – не было бы никакого. Он просто не выжил бы без нее физически, и это хорошо понимал, не случайно говорил ей, когда они расстались, что Бог его за нее накажет.

И особенно ее поддержка проявилась в пору службы Булгакова земским врачом. Этот период его жизни впоследствии был описан им самим в «Записках юного врача». Он исследован специалистами-литературоведами и краеведами, проведены параллели между автором и его протагонистом, отмечены черты сходства и различия, никаких острых споров, похожих на те дискуссии, что разворачиваются вокруг иных произведений писателя, здесь не возникает, и совершенно правы те булгаковеды, которые говорят о значительной дистанции между героем «Записок юного врача» и их создателем.

Законченные в середине 1920-х годов уже вполне успешным, состоявшимся драматургом и писателем, «Записки юного врача» – книга, несмотря на ее драматизм и отдельные очень мрачные страницы, в целом все же очень радостная. Она создана в жанре своеобразного художественного мемуара и дружеского послания к своим молодым коллегам-врачам, в ней много иронии и самоиронии, юмора, света, оптимизма, а между тем реальная, продолжавшаяся почти полтора года работа в земских больницах оказалась едва ли не самым тяжелым периодом во всей изобилующей печальными событиями жизни Михаила Афанасьевича Булгакова.

Когда холодной дождливой осенью шестнадцатого года он приехал на место службы, ему было 25 лет. С тем, что выросший в одном из самых культурных городов империи и привыкший к дружескому окружению молодой человек из интеллигентной профессорской семьи увидел во глубине России, он не сталкивался раньше никогда. Прифронтовые госпитали не в счет. Там не было рутины. Там была работа на износ, но на подъеме, и потом, она была конечна, да и находился Булгаков в окружении других врачей, офицеров. Здесь же ничего этого не было. А были тоска, одиночество, от которого, по собственному признанию в одном из писем той поры, он спасался книгами и работой. Здесь все было слишком чужое, ненавистное ему. Уехать оттуда, бежать без официального освобождения от воинской службы он не мог, поскольку работал как военнообязанный, и несколько раз пытался это освобождение получить, но ему не давали его. В конце 1916 года и в начале 1917-го Булгаков ездил с этой целью в Москву, но безуспешно, хотя те поездки в город оставили счастливое загадочное воспоминание, позднее зафиксированное в дневниковой записи от 20–21 декабря 1924 года: «Около двух месяцев я уже живу в Обу<���хов>ом переулке в двух шагах от квартиры К., с которой у меня связаны такие важные, такие прекрасные воспоминания моей юности и 16-й год и начало 17-го». С чем связана эта запись, кто скрывается за буквой К., мы не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем, но отношения с ней были очень недолгим просветом в судьбе молодого доктора, а потом снова наступала «тьма египетская».

«И вновь тяну лямку в Вязьме, вновь работаю в ненавистной мне атмосфере среди ненавистных людей…» [48; 271] – писал он сестре, когда прошел год его работы, и очевидно, что состояние враждебности к окружающему миру было в его душе очень глубоким. Оно было вызвано как особенностями его душевного склада, так и окружавшим его общим невежеством, знахарством, как говорила Татьяна Николаевна, вспоминая случай, как приехавший с роженицей муж угрожал доктору: «Смотри, если ты ее убьешь, я тебя зарежу», а сам доктор принимал трудные роды, сверяясь с учебником, нужные разделы из которого зачитывала ему жена.

«Это полоса была ужасная. Отчего вот и бежали мы из земства… Он был такой ужасный, такой, знаете, какой-то… такой жалкий был… Я знаю, что там у него было самое ужасное настроение… Да, не дай Бог такое…» [87; 44] – рассказывала Татьяна Николаевна, запомнившаяся свидетелю того времени агроному Николаю Ракицкому молчаливой и печальной женщиной. И хотя она не могла сравнивать состояние мужа с тем, что он переживет позднее, в пору литературно-театральной славы и безвестности, тем не менее ни травля в конце 1920-х годов, ни блокада и новая травля в 1930-е – сравняться с этим по опасности не могли. Именно в Никольском и Вязьме, соответственно селе и уездном городе Смоленской губернии, его жизнь оказалась подвешенной на том самом волоске, о каком говорил арестанту с подбитым глазом пятый прокуратор Иудеи.

Интеллигент, заброшенный во взбаламученное море народной жизни, – сюжет, хорошо знакомый по биографии другого писателя, Михаила Пришвина, который несколько позднее Булгакова, в 1920 году, находился почти в тех же смоленских краях и описывал в дневнике и в автобиографической повести «Мирская чаша» свое положение смотрителя и хранителя музея дворянского и помещичьего быта среди мужиков и баб. Переклички в положении двух тезок – двадцатисемилетнего врача Михаила Булгакова и сорокапятилетнего писателя и журналиста Михаила Пришвина поразительны.

Они оба испытывают страшное одиночество, только если для Булгакова единственный интеллигентный человек в Никольском – это священник, то для Пришвина – вот характерное движение истории! – самые близкие люди – большевики. Оба страдают от крестьян. «Миша очень сетовал на кулацкую, черствую натуру туземных жителей, которые, пользуясь неоценимой помощью его как врача, отказали в продаже полуфунта масла, когда заболела жена…» [48; 122] – вспоминал друг Булгакова А. П. Гдешинский. А Пришвин писал в дневнике о другом докторе, своем хорошем знакомом враче Н. А. Семашко (будущем наркоме здравоохранения): «Гражданская тоска: неужели, в конце концов, Семашко, когда жил в деревне доктором, „все презирал в ней и ненавидел“ и был прав, для жизни – тут нет ничего» [97; 395].

Булгаков под этим скорей всего подписался бы… Деревня не вызывала в нем тех чувств, какие пробуждала она в предшествующем веке в Пушкине, Гончарове, Тургеневе, Фете, Толстом, да и то сказать, он был в ней отнюдь не помещиком… Не случайно позднее Булгаков говорил, правда, на допросе в ОГПУ, но, несомненно, искренне: «На крестьянские темы я писать не могу, потому что деревню не люблю. Она мне представляется гораздо более кулацкой, нежели это принято думать» [20; 159].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: