Алексей Варламов - Булгаков

- Название:Булгаков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03132-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Варламов - Булгаков краткое содержание

В русской литературе есть писатели, судьбой владеющие и судьбой владеемые. Михаил Булгаков – из числа вторых. Все его бытие было непрерывным, осмысленным, обреченным на поражение в жизни и на блистательную победу в литературе поединком с Судьбой. Что надо сделать с человеком, каким наградить его даром, через какие взлеты и падения, искушения, испытания и соблазны провести, как сплести жизненный сюжет, каких подарить ему друзей, врагов и удивительных женщин, чтобы он написал «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Театральный роман», «Бег», «Кабалу святош», «Мастера и Маргариту»? Прозаик, доктор филологических наук, лауреат литературной премии Александра Солженицына, а также премий «Антибукер», «Большая книга» и др., автор жизнеописаний М. М. Пришвина, А. С. Грина и А. Н. Толстого Алексей Варламов предлагает свою версию судьбы писателя, чьи книги на протяжении многих десятилетий вызывают восхищение, возмущение, яростные споры, любовь и сомнение, но мало кого оставляют равнодушным и имеют несомненный, устойчивый успех во всем мире.

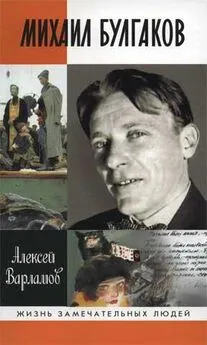

В оформлении переплета использованы фрагменты картины Дмитрия Белюкина «Белая Россия. Исход» и иллюстрации Геннадия Новожилова к роману «Мастер и Маргарита».

При подготовке электронного экземпляра ссылки на литературу были переведены в более привычный для ЖЗЛ и удобный для электронного варианта вид (в квадратных скобках номер книги в библиографии, точка с запятой – номер страницы в книге). Не обессудьте за возможные технические ошибки.

Булгаков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Итак, после революции ее ветеран Мечислав Добраницкий занимался историей революционного движения, в 1924–1927 годах работал советским консулом в Гамбурге, а в 1930-м был назначен директором Российской публичной библиотеки, которая при нем, в 1932 году, стала носить имя М. Е. Салтыкова-Щедрина. В 1935-м карьера Добраницкого закатилась, его исключили из рядов ВКП(б) за меньшевистское прошлое, в 1936-м уволили с должности директора Публички, а в 1937-м арестовали и расстреляли. Что же касается его сына, то он, судя по всему, был большим библиофилом, интересовался хорошей литературой и благодаря высокой должности отца мог в той или иной степени помогать опальным поэтам либо вести с ними некую игру. Казимир Добраницкий одно время входил в окружение Максимилиана Волошина, который доверительно признавался Казику, как он его ласково называл, в письме от 11 января 1931 года: «На душе нерадостно. То, что нам лично хорошо, – не радует, потому что столько горя и несправедливости кругом, что это не только не радует, но скорее обессиливает в творческой работе…» [172] Добраницкий был неплохо знаком с Ахматовой. Встречавшийся с ней в 1960-е годы М. В. Толмачев пишет в мемуарах: «Я рассказал, что, будучи сотрудником Рукописного отдела Ленинской библиотеки, занимался научным описанием двухтомного машинописного сборника стихотворений Ахматовой (впоследствии было установлено, что это один из экземпляров наборной рукописи неосуществленного издания 1928 года). Сборник находился в собрании Казимира Мечиславовича Добраницкого, которому Анна Андреевна в 1931 году надписала его, как и свою фотографию работы Наппельбаума, вклеенную во 2-м томе. Мне ничего не удалось узнать о Добраницком во время работы над сборником, но я не счел себя вправе задавать прямые вопросы Анне Андреевне, она же на мое упоминание никак не прореагировала <���…>. И адресат провоцирующей любопытство надписи на фото („на память о нашей второй встрече“), добровольный или принужденный осведомитель ОГПУ из советской „золотой молодежи“, льнувшей к „бывшим“, оставался для меня долгое время загадкой» [173].

Казимир Мечиславович Добраницкий действительно был осведомителем ОГПУ–НКВД, льнувшим к великим людям, что было уже не предположено (как в случае с Еленой Сергеевной), но доказано М. О. Чудаковой, которая, работая с архивами ФСБ, установила, что Добраницкий сотрудничал с НКВД, по крайней мере начиная с 1932 года.

Этому молодому человеку (ему было в момент знакомства с Булгаковыми 31 год) в дневнике Елены Сергеевны за 1937 год отведено особое место. Чем бы ни были его визиты в булгаковский дом – в чистом ли виде заданием по линии НКВД, либо собственным любопытством и интересом, или же и тем и другим одновременно, Елена Сергеевна с ее неустанным стремлением устроить литературные и театральные дела супруга, для чего она обращалась к самым разным людям, не скрывая от них его настроения («При встрече с Яковом Леонтьевичем рассказала ему о том невыносимо тяжелом состоянии духа, в котором находится М. А. в последнее время из-за сознания полной безнадежности своего положения» [21; 560]), увидела в Казике еще одного друга дома, еще одну, которую по счету, попытку прорвать блокаду, и… еще одну несбывшуюся надежду.

« 14 мая. Вечером – Добраницкий. М. А-чу нездоровилось, разговаривал, лежа в постели. Тема Добраницкого – мы очень виноваты перед вами, но это произошло оттого, что на культурном фронте у нас работали вот такие, как Киршон, Афиногенов, Литовский… Но теперь мы их выкорчевываем. Надо исправить дело, вернувши вас на драматургический фронт. Ведь у нас с вами (то есть у партии и у драматурга Булгакова) оказались общие враги и, кроме того, есть и общая тема – „Родина“ – и далее все так же.

М. А. говорит, что он умен, сметлив, а разговор его, по мнению М. А., – более толковая, чем раньше, попытка добиться того, чтобы он написал если не агитационную, то хоть оборонную пьесу.

Лицо, которое стоит за ним, он не назвал, а М. А. и не добивался узнать» [21; 146].

Сюжет этот интересен прежде всего новым поворотом темы. Трудно сказать определенно, не было ли со стороны Добраницкого упоминание «значительного лица» блефом (особенно если учесть, что его отец переживал в эту пору большие неприятности: исключен из партии и уволен из библиотеки), и еще неизвестно, кто кому должен был помочь – Добраницкий Булгакову или Булгаков Добраницкому, с учетом того, что под последним уже горела земля и его стремление привлечь драматурга к выполнению социального заказа было отчаянной попыткой пригодиться начальству и доказать свою необходимость, но слово оборонная – вот ключ ко всему.

Известно, что с конца 1936 года, то есть как раз тогда, когда была запрещена за глумление над Крещением Руси пьеса Демьяна Бедного «Богатыри» (ее поставил Камерный театр Таирова, который выпустил в 1928-м «Багровый остров», и в дневнике Елены Сергеевны разгром «Богатырей» отмечен особо, а Булгаков тогда же собрался писать свое либретто о князе Владимире-крестителе – фигуре ему лично дорогой, хотя бы по той причине, что в Киеве над Днепром возвышался и возвышается памятник русскому князю), в обществе, в правительстве, а Агитпропе произошло изменение, вызванное очередным сезонным колебанием линии партии, и Булгакову была предложена новая и очень четкая платформа – народно-патриотическая.

За четыре года до того, как началась война и перепуганный Сталин явился перед народом со знаменитым «турбинским» «к вам обращаюсь я», большевистская власть в своем неприрученном драматурге попыталась найти искреннего союзника, записав его в, условно говоря, национальную русскую партию (и отсюда вопрос Ангарова: «Почему вы не любите русский народ?» – нелепый по существу, но, очевидно, заданный с целью прощупать своего собеседника и одновременно с этим преподать ему урок). В эту русскую оборонную партию безусловно входил и Борис Владимирович Асафьев, писавший Булгакову как своему единомышленнику в конце того же 1936 года: «Намерены ли Вы ждать решения судьбы „Минина“ или можно начать думать о другом сюжете? Сюжет хочется такой, чтобы в нем пела и русская душевная боль, и русское до всего мира чуткое сердце, и русская философия жизни и смерти. Где будем искать: около Петра? В Радищеве? В Новгородских летописях (борьба с немцами и прочей „нечистью“) или во Пскове? Мне давно вся русская история представляется как великая оборонная трагедия, от которой и происходит извечное русское тягло. <���…> Конечно, бывали просветы (Новгород и Ганза, Петр и Полтава, Александр I и Париж), когда наступала эра как будто утех, право государства на отдых после борьбы за оборону, и отсюда ненадолго шло легкое раскрепощение личного сознания от государственного тягла, но и эти эпохи – мираж. Действительность с ее лозунгом „все на оборону“ – иначе нам жить не дадут и обратят в Китай – вновь отрезвляла умы. <���…> Не отсюда ли идет и на редкость странное, пренебрежительное отношение русского народа к жизни и смерти и неимоверная расточительность всех жизненных сил?!» [13; 442–443]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: