Алексей Варламов - Булгаков

- Название:Булгаков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03132-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Варламов - Булгаков краткое содержание

В русской литературе есть писатели, судьбой владеющие и судьбой владеемые. Михаил Булгаков – из числа вторых. Все его бытие было непрерывным, осмысленным, обреченным на поражение в жизни и на блистательную победу в литературе поединком с Судьбой. Что надо сделать с человеком, каким наградить его даром, через какие взлеты и падения, искушения, испытания и соблазны провести, как сплести жизненный сюжет, каких подарить ему друзей, врагов и удивительных женщин, чтобы он написал «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Театральный роман», «Бег», «Кабалу святош», «Мастера и Маргариту»? Прозаик, доктор филологических наук, лауреат литературной премии Александра Солженицына, а также премий «Антибукер», «Большая книга» и др., автор жизнеописаний М. М. Пришвина, А. С. Грина и А. Н. Толстого Алексей Варламов предлагает свою версию судьбы писателя, чьи книги на протяжении многих десятилетий вызывают восхищение, возмущение, яростные споры, любовь и сомнение, но мало кого оставляют равнодушным и имеют несомненный, устойчивый успех во всем мире.

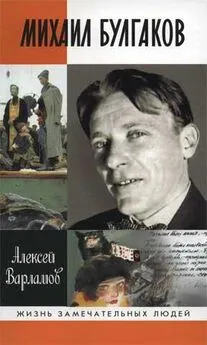

В оформлении переплета использованы фрагменты картины Дмитрия Белюкина «Белая Россия. Исход» и иллюстрации Геннадия Новожилова к роману «Мастер и Маргарита».

При подготовке электронного экземпляра ссылки на литературу были переведены в более привычный для ЖЗЛ и удобный для электронного варианта вид (в квадратных скобках номер книги в библиографии, точка с запятой – номер страницы в книге). Не обессудьте за возможные технические ошибки.

Булгаков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Фридрихштрасской уверенности, что Россия прикончилась, я не разделяю, и даже больше того: по мере того как я наблюдаю московский калейдоскоп, во мне рождается предчувствие, что „все образуется“ и мы еще можем пожить довольно славно».

Пусть это была агитка, но искренняя. И не только тому, кто Россию оставил, но и тем, кто жил в Москве, кто сравнивал 1922 год с 1918-м или даже с 1920-м, было ясно, что автор действительно не врет, ибо – как опять-таки было сказано в «Роковых яйцах»: «…все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год, а в 22-м началось какое-то обратное движение». Обратное не означало восстановления монархии, оно означало – восстановление нормальной жизни, что и было для нашего писателя самой высшей, откровенно высказываемой им ценностью.

Это одна сторона дела. Но есть и другая. В фельетонах – нет, а в дневнике Булгаков давал не столь радужные оценки московской жизни: «Москва в грязи, все больше в огнях – и в ней странным образом уживаются два явления: налаживание жизни и полная ее гангрена. В центре Москвы, начиная с Лубянки, „Водоканал“ сверлил почву для испытания метрополитена. Это жизнь. Но метрополитен не будет построен, потому что для него нет никаких денег. Это гангрена. Разрабатывают план уличного движения. Это жизнь. Но уличного движения нет, потому что не хватает трамваев, смехотворно – 8 автобусов на всю Москву. Квартиры, семьи, ученые, работа, комфорт и польза – все это в гангрене. Ничто не двигается с места. Все съела советская канцелярская, адова пасть. Каждый шаг, каждое движение советского гражданина – это пытка, отнимающая часы, дни, а иногда месяцы. Магазины открыты. Это жизнь. Но они прогорают, и это гангрена. Во всем так. Литература ужасна».

Известный левоэсеровский критик Разумник Васильевич Иванов-Разумник (тот самый, кто опубликовал в 1918 году в газете «Знамя труда» поэму Блока «Двенадцать»), оставшийся в Советской России и ушедший в оппозицию к большевистскому режиму, упрекал тех писателей, которые, будучи лишены возможности писать всю правду, соглашались на половину. «Честный писатель, честный художник не имеет права лгать ни публике, ни самому себе. Но говорить половину правды – значит именно лгать» [97; 199].

В известном смысле эти слова можно было бы отнести и к Булгакову, автору половинчатых накануньевских фельетонов. Но тут вот что важно подчеркнуть. Булгаков, хоть и упрощал в своей публицистике противоречия жизни, однако не лицемерил. Он писал не как сторонний наблюдатель, хладнокровно фиксирующий симптомы жизни и смерти, но как человек, вынужденно или добровольно, связавший судьбу страны с собственной судьбой и принципиально не желавший уходить, подобно Разумнику, в оппозицию. Именно здесь, в эти годы вырабатывалась стратегия его писательского поведения и отношения к власти. Разумеется, эта стратегия не была абсолютной, а взгляд Булгакова на Москву и происходившие в ней перемены единственно возможным. Совершенно иначе описывали, независимо друг от друга, нэпмановскую столицу философ Борис Петрович Вышеславцев в письме к берлинскому издателю А. С. Ященко от 5 октября и писатель Иван Сергеевич Шмелев в письме к Бунину от 23 ноября 1922 года.

Вышеславцев: «Жизнь здесь физически очень поправилась, но нравственно невыносима для людей нашего миросозерцания и наших вкусов. Едва ли в Берлине Вы можете есть икру, осетрину и ветчину и тетерок и пить великолепное удельное вино всех сортов. А мы это можем иногда, хотя и нигде не служу и существую фантастически <���…> Зарабатывать здесь можно много и тогда жить материально великолепно, но – безвкусно, среди чужой нации, в духовной пустоте, в мерзости нравственного запустения. Если можете, спасите меня отсюда» [115; 239].

Шмелев: «Москва живет все же, шумит бумажными миллиардами, ворует, жрет, не глядит в завтрашний день, ни во что не верит и оголяется духовно. Жизнь шумного становища, ненужного и случайного. В России опять голод местами, а Москва живет, ездит машинами, зияет пустырями, сияет Кузнецким, Петровкой и Тверской, где цены не пугают <���…> жадное хайло – новую буржуазию. Нэп жиреет и ширится, бухнет, собирает золото про запас, блядлив и пуглив, и нахален, когда можно. Думаю, что радует глаза „товарищам“ и соблазняет. Зреет язва, пока еще не закрытая. А что будет – не скажет никто. Литература случайна, пустопорожна, лишена органичности, не имеет лиц, некультурна, мелка, сера, скучна, ни единого проблеска духовного. Будто выжжено, вытравлено все в жизни, и ей не у чего обвиться, привиться» [139; 83].

Этого «Накануне» никогда бы не опубликовала, хотя здесь приведены одни из самых замечательных, точных и горьких оценок состояния русской жизни той поры, и, доведись Булгакову эти строки прочесть, в душе он, верно, вынужден был бы с ними согласиться, но… но он не мог позволить себе такого настроения. Ему, в отличие от Шмелева, от Вышеславцева, от Бориса Зайцева, от Марины Цветаевой, от Ходасевича, от Андрея Белого, от других русских философов, писателей и поэтов, на время или навсегда покидавших Советскую Россию в один из последних массовых отъездов интеллигенции, надлежало в советских условиях жить и выживать, тут спасаться, тут писать, печататься, осваивать эту выжженную почву и искать, к чему привиться. Он писал с этого берега.

Здесь, вероятно, есть смысл сделать небольшое отступление и попытаться представить себе иную ситуацию: а что, если бы в 1922-м – последнем году, когда из СССР можно было при сильном желании легально уехать или добиться командировки, как это удавалось многим, – Булгаков покинул страну и оказался в Европе, что бы он стал там делать? Те писатели, философы, о которых говорилось выше и которые не принимали советского строя, были в эмигрантской среде кто больше, кто меньше, но известны. Их ждали пусть не с распростертыми объятиями, но они могли рассчитывать на помощь, на получение работы, денежных пособий и вспомоществований, на издание книг. Булгакова в 1922 году в эмиграции не знал никто. Хуже этого, могли и знать, но с дурной стороны: на нем как клеймо стояла печать сотрудничества с «Накануне» – этот волчий билет, погубивший не одну репутацию. Достаточно вспомнить печальную судьбу брюсовской Ренаты, Нины Петровской, от которой отвернулась вся эмиграция, после того как она с подачи Алексея Толстого отдала свое имя большевистскому изданию. Хороши или плохи были опубликованные в «Накануне» произведения Булгакова, для эмиграции, с ее острым политическим чутьем, само название этой газеты звучало как приговор. Недаром Булгаков с такой ненавистью и горечью писал в дневнике о своем вынужденном сотрудничестве с изданием, одновременно спасавшим и губившим его, компрометировавшим в России и отрезавшим путь на Запад, – то была воистину какая-то дьявольская ловушка. И если бы ему вдруг и удалось уехать, его не ждало бы ничего другого, кроме черной работы, – а был ли он на нее способен, как, например, трудившийся шофером Гайто Газданов? Булгаков – таксист, Булгаков – официант, Булгаков – швейцар? Чепуха, чеховская реникса, уж лучше мыкать горе в московских редакциях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: