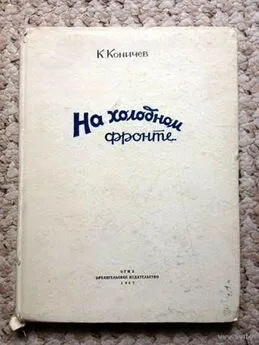

Константин Коничев - Повесть о Воронихине

- Название:Повесть о Воронихине

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книжное издательство

- Год:1959

- Город:Архангельск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Коничев - Повесть о Воронихине краткое содержание

Книга посвящена выдающемуся русскому зодчему Андрею Никифоровичу Воронихину.

Повесть о Воронихине - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

– Уж если доведется тебе, Андрейка, подрядчиком со временем стать, так знай, лучше всего строить на скалах, тут только выровнять место – ни канав рыть, ни свай вбивать не надо. Хорош и песок – мелкий, мокрый да плотно улежавшийся, без глинистой примеси; строить на нем надежно. Будет осадка равномерная, дом или церковь не скособочатся. Хуже всего болотина! Ни дай бог на зыбких таких местах строить. А ведь строят и целые города. Питер, например, тот весь на болоте. Там, Андрейка, хошь не хошь, а котлован надобно рыть большой глубины. Всю ту болотину снимать, докапываться до грунта, да сваи вбивать, да верхи свай связывать, бревнами перехватывать, чтобы не разъезжались, и тогда класть фундамент. Канительное дело! Оттого, – рассказывали плотники Андрейке, – в Питере много дела землекопам и заработок стал хорош на этой тяжелой и самой грязной работе.

О многом наслушался, ко многому присмотрелся Андрейка, бывая на строительствах. Так, день за днем прочно укладывалось в его памяти все, что привлекало на постройках.

Скоро он взялся за топор, рубанок и долото. Правда плотничал он недолго, но обучился рубить срубы без зауголков, «в лапу», в замок торцовый шпунтовый, и по прежней манере с зауголками вполуобхват бревно к бревну. Брусья тесал, стропила возводил под крышу; научился даже балясины делать, карнизы с резьбой для украшения фасадов, оконные наличники мастерил и раскрашивал синькой и сурьмой. А рисовать, чертить его учить уже не приходилось. Даже опытные подрядчики обращались к нему с просьбами переписать начисто их грубоватое марание и платили за это деньги, а приняв его работу, говорили:

– Нет, Андрейка, не топором тебе плотничать, а пером. И ума вдосталь и глаз верен: где мы согрешили, ты подправил. С таким верным глазом, умением смотреть и правильно видеть, ты далеко-далеко пойдешь, Наблюдательность – это и есть почти талант!..

А другие строители, которые поопытней, добавляли:

– Смотри, Андрейка, жизнь коротка – не распыляйся. Берись за то дело, что по душе. Успех будет. А богомазов-то и без тебя много, да и Гаврила Юшков еще в силах, наобучает немало их.

Слушал Андрейка строителей и сам мысленно уносился в неведомую даль своего будущего. Одно понимал Андрейка, что без образования, без учения у зодчих далеко не шагнуть по пути, который ему становится заманчивым и желательным.

Так проходила его юность – то в Ильинском за живописью в мастерской у Гаврилы Юшкова, то на строительстве там же и в окрестностях. Семнадцатилетний Андрей подал просьбу в главную Соликамскую контору управления строгановскими имениями. Во-первых, он просил управляющего установить, вопреки путанице в метриках, право писаться в документах и прозываться не Воронин, а Воронихин. Во-вторых, просил направить его для обучения живописи и зодчеству в Москву. Прошение Андрея Воронихина было послано в Петербург Строганову…

В конце лета, провожаемый матерью, Марфой Чероевой, и Гаврилой Юшковым, Андрей навсегда уезжал из села Ильинского.

До Дедюхинской пристани, что на Каме, они ехали на телеге. Большой короб, плетенный из ивовых прутьев, был наполнен сухарями на кормежку в пути, простецкой зимней одежкой, обуткой. И было там несколько писанных Андреем холстов, расчерченных бумаг и даже малых по размерам, но удачных по выполнению иконок. Пока не было готовых к отправке попутных барок, Андрей и его провожатые уселись на траву, на берег Камы, разостлали скатерть. Пироги-рыбники и бурак, берестяный туесок с огурцами, появились на скатерти. Закусывали как-то лениво, не аппетитно. Марфа то и дело концом головного платка утирала слезы. Гавриле хотелось философствовать, говорить что-то на прощание назидательное, такое, чтобы помнилось на всю жизнь. Андрей, как всегда, был немногословен, расчувствовался, глядя на мать, достал из короба самую лучшую, писанную им иконку с изображением во весь рост Андрея Первозванного и, подавая матери, сказал:

– Не тоскуй, матушка, выучусь. Можешь надеяться. Вот возьми от меня на память, а я тебя никогда не забуду…

Марфа приняла иконку, поцеловала ее и еще пуще расплакалась:

– Золотые рученьки у тебя, Андрейка. Спасибо Гавриле, выучил тебя, чего же еще надо, зачем же в Москву? Ну ладно, бог с тобой, пусть тебе будет много счастья…

Гаврила мельком взглянул на образок и сказал:

– Молодец. Самолучшую иконку для матери не пожалел. Возьми дарственную надпись позади образа учини.

– И то правда, – согласился Андрей. И, взяв иконку, положил лицевой стороной на колено. Подумал и, не торопясь, мелким разборчивым почерком написал:

Матушка, живи, трудись,

Не знай горюшка безутешного,

На меня не сердись,

На сей образ воззрись —

И помолись за меня, грешного.

Марфа прочла надпись и сквозь слезы усмехнулась:

– Выдумщик. Дай-ко я тебя поцелую…

Андрею наскучило ждать. Сколько раз он убегал от матери и Гаврилы на сугорье, и на осину лазал, высматривал, не идут ли по Каме ожидаемые баржи. И снова возвращался, садился на луговину, снова слушал материнские напутственные наставления:

– Случится из Москвы попутчик, не забудь, Андрейка, письмом меня утешить. Вся по тебе истоскуюсь, исплачусь… Вырос птенчик и вон из гнезда, полетел в края дальние… Ох, дай тебе Христос ума-разума. О постижении грамоты-учености молись, проси бессребреников Козьму и Демьяна, позаботятся перед богом… От винного зелия, запомни, Андрейка, мученику Вонифатию надо молиться, это и Гаврила тебе скажет. Верно ведь?..

– Верно, – подтвердил Гаврила Юшков. – Только сынок у тебя с умом, упиваться никогда не станет. Другое дело – блудная страсть, вот чего во младости остерегаться надлежит. От сего порока преподобный Мартемьян избавитель. Об изучении же иконного писания надо свечку ставить Иоанну Богослову. Давно примечено… – Наставительно добавил Гаврила.

Вытерев влажные глаза, Марфа недолго задумывалась над тем, что бы еще сказать такое на пользу сыну:

– Время женитьбы подоспеет, кто тебе совет даст, чадо мое, какую невесту выбрать…

– До этого долгонько ждать, – заметил Гаврила, – других забот у парня будет по горло. Да, дела столько, что знай, пошевеливайся.

– Нет, чует мое сердце, и до женитьбы и после не бывать Андрейке на родном Прикамье. Женись, коль черед настанет. Советуйся в этом со своим сердцем. Оно подскажет…

– Да ладно, мама, хоть чего не следует, того не говори. Буду жить, буду и понимать. А пока одна дума – учение!

– Правильная думка! – похвалил Гаврила. – Учись по книгам, учись у мастеров своего дела, да не избегай и народной, вековечной мудрости. Старики, они тоже кой-что знали, на своем побыте-опыте простую, но верную науку достигали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: