Тимофей Черепанов - Юрюзань – быстрая река

- Название:Юрюзань – быстрая река

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449602527

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тимофей Черепанов - Юрюзань – быстрая река краткое содержание

Юрюзань – быстрая река - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

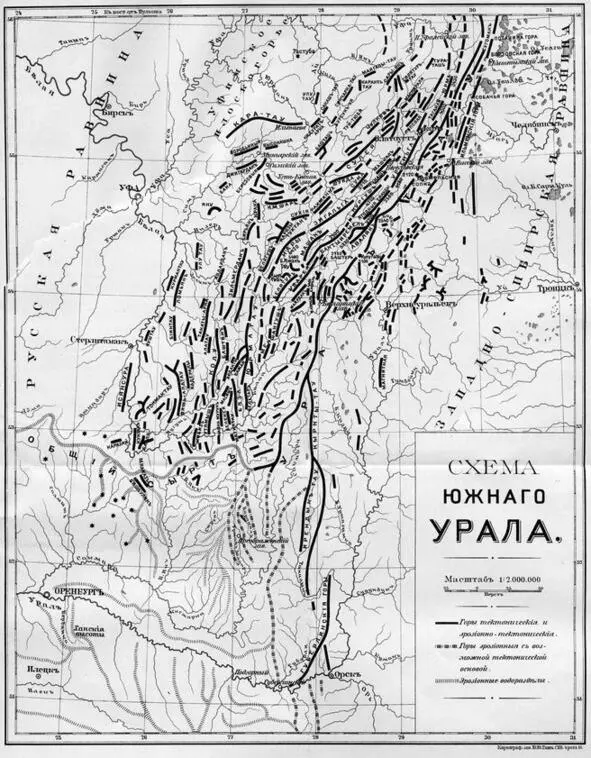

Рис. 3. Схема Южного Урала

Если взглянуть на карту (рис. 3), то видно, что река Юрюзань прорезает практически центр этого плато. Примечательно, что единственным населённым пунктом, нанесённым на эту карту в зоне плато, является село Тастуба. Фактически это село стоит как раз на восточной границе территории: с запада – сплошные леса, с востока – лесостепь. Выбор Тастубы в качестве своеобразного ориентира не случаен – это одно из старейших русских поселений на северо-востоке Башкирии. Переселенцев туда привлекло исключительно выгодное расположение на границе леса и степи, что позволяло использовать лесные ресурсы и в то же время успешно заниматься сельским хозяйством. К тому же село расположено на Старом Сибирском тракте, именуемом также Екатерининским. Двигаясь из европейской России в Сибирь, путешественник выходил из лесов Уфимского плато как раз в район Тастубы, построенной на месте ранее существовавшей ямской (почтовой) станции. С постройкой в конце XIX века железной дороги, ставшей потом частью Транссиба, значение этого тракта упало, хотя дорога эта существует и поныне под номером Р-317 как магистраль Бирск – Сатка.

Колонизация Южного Урала русскими (я не вкладываю в это понятие какого-либо иного смысла, кроме констатации самого факта переселения) осуществлялась не в направлении с запада на восток, как это можно предположить исходя из современной географии, а в направлении с севера на юг. Территория нынешнего Пермского края была заселена гораздо раньше. В результате переселения из Кунгурского уезда Пермской губернии во второй половине XVIII века на территории Айско-Юрюзанского междуречья, где расположены нынешние Дуванский и Белокатайский районы РБ, были образованы чисто русские поселения.

Пожалуй, наиболее старым и ценным в этом отношении источником, проливающим свет на появление русских поселений на северо-востоке Башкирии, является сборник историко-этнографических статей действительного члена Уфимского статистического комитета В. С. Касимовского 10 10 Касимовский, В. С. Очерки о Дуване (1868 г., 1877 г.) [Электронный ресурс]. URL: http://duvan.narod.ru/materials/Kas.html (Дата обращения: 30.11.2018).

– судя по содержанию, уроженца этих мест. Так, в работе «Этнографический очерк села Дувана, Уфимской губернии, Златоустовского уезда» (согласно действовавшему на момент написания статьи в 1868 г. административно-территориальному делению – прим. автора) В. Касимовский пишет:

История заселения Дувана следующая: Слишком 100 лет тому назад жители некоторых селений Кунгурского уезда Пермской губернии стали приезжать в башкирскую Дуван-Мечетлинскую волость и кортомить (т. е. брать в аренду) новые, удобные для хлебопашества земли. Эти крестьяне кунгуряки имели свой временный притон в маленькой мордовской деревушке, имеющей домов 20, находящейся при реке Малой Кошелевке и называемой, по имени башкирской волости, Дуваном. Земля пахотная – вновь была столь плодородная, что пришельцы задумали построить, с согласия башкир, свои дома.

Очевидно, что мордовцы не были коренными жителями этой местности (как, впрочем, и башкиры, о чём прямо говорится в пятом томе Полного географического описания России, однако они несколько опередили великороссов, которых Касимовский именует кунгуряками, выделяя даже в некий самостоятельный субэтнос. Если в Дуване согласно данным последующих переписей населения мордовцев не осталось (Касимовский пишет, что по окончании срочных договоров землепользования с башкирами они переселились в Оренбургский уезд и Самарскую губернию), то по сей день расположенное на территории Дуванского района село Михайловка населено преимущественно мордовцами народности (племени) эрзя, сохранившими даже в значительной степени элементы национально-культурной идентичности. Историк-краевед Р. Г. Игнатьев, описывая археологические исследования на территории нынешнего Дуванского района в статье «Чудские городища в Златоустовском уезде» 11 11 Игнатьев, Р. Г. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский период) / Ответ. ред. В. А. Лабузов; Сост. М. И. Роднов. Т. II: 1866—1868 годы. Уфа [Электронный ресурс], 2011. 290 с. URL: http://mrodnov.ru/fr/5/public/Ruf.%20T-II.pdf. (Дата обращения: 16.10.2018).

пишет: «Одно из городищ находится в стороне от Уфимского тракта, по направлению от д. Улькундов на село Дуван; в 4 в. отсюда близ верстового столба направо идёт просёлочная дорога, называемая Мордовскою к речке Кошелевке, находящейся от Уфимского тракта в 3½ в. на В. от поворота с тракта».

Согласно сведениям Касимовского, первые русские поселились в районе Дувана где-то в середине XVIII века, однако землёй они пользовались лишь на основании договоров с башкирами, заключённых в устной форме. Учитывая несколько упрощённое понимание башкирами права (в Полном географическом описании России они характеризуются в этом отношении как «сущие дети»), нетрудно представить, сколь непрочными были эти соглашения. Мой отец, Яков Васильевич Черепанов, родившийся в селе Емаши Белокатайского района в 1910 году и являвшийся, судя по всему, прямым потомком кунгуряков (первым поселенцем, как написано на сайте района, был некий Иван Черепанов), рассказывал о непростых отношениях переселенцев с башкирами, у которых они купили право на землю. Несмотря на полное юридическое оформление сделки в соответствии с действовавшими законами, продавец не придавал ей большого значения. Семейство башкир могло в полном составе заявиться к покупателю, поселиться у него во дворе или поблизости и потребовать содержания на правах хозяев земли. Нет нужды говорить, что такое было даже обычаем в тех случаях, когда переселенцы пользовались землёй на основании устного разрешения власти, о таком пишет, например, Н. С. Чухарев – речь об его книге будет ниже. Впрочем, нечто подобное я наблюдал и в наши дни у самых кондовых великороссов в Ярославской области по отношению к москвичам, купившим там дома под дачи.

Царское правительство поддерживало переселенческое движение, в XIX веке приобретшее большой размах. Так, согласно Полному географическому описанию России прирост населения Уфимской губернии (выделившейся в 1865 году из Оренбургской) за период 1851—1910 гг. составил 302%. По-видимому, первоначально поселенцы, как следует из описания Касимовского, жили подобно мордовцам «на птичьих правах», однако в конце XVIII века были заключены письменные договоры с башкирами и земля перешла в полное владение кунгуряков. К этому же периоду относятся официальные даты образования поселений. В книге Ф. Г. Галиевой сказано: «Тастуба основана в период массового русского крестьянского переселения. Почти одновременно появились сёла Дуван (1788 г.), Лемазы (1788), Метели (1793 г.), Месягутово (1798 г), Сикияз (Тепловка, 1798 г.), Сарты (1798 г.), Озеро (1798 г.). Несколько позднее – с. Ярославка (Никольское по названию каменной церкви в честь Николая Чудотворца, 1802 г.), с. Кошелевка (1807 г.), с. Митрофановка (1879 г.), с. Рухтино (Искаково, 1898 г.), д. Чертан (1905 г., выселок с. Дуван) и другие, всего около 40 русских селений». Также к концу XVIII века были образованы поселения на удалении от тракта, на территории нынешнего Белокатайского района, в частности, Емаши (Ямашка), Ногуши и др.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: