Сергей Мосолов - Освободитель и Миротворец. Русская история

- Название:Освободитель и Миротворец. Русская история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449016430

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Мосолов - Освободитель и Миротворец. Русская история краткое содержание

Освободитель и Миротворец. Русская история - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

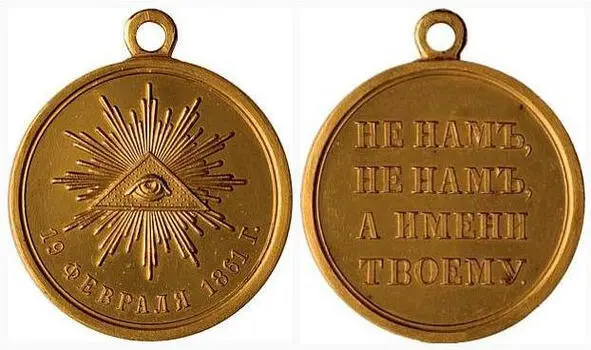

Медаль «19 февраля 1861 года»

В память об отмене крепостного права, и в связи с последовавшими вслед за этим событиями, был учреждён ряд государственных наград. К ним относятся медали «19 февраля 1861 года», «За труды по освобождению крестьян», «За труды по устройству удельных крестьян», «За труды по устройству крестьян в Царстве Польском», «За труды по устройству военно-заводского населения». Александр II вошел в историю как Освободитель. Этот почётный титул он получил за отмену крепостного права, сделав основное население страны – российских крестьян – свободным.

Земская реформа

Главным актом земской реформы стало издание 1 января 1864 года «Положения о губернских и уездных земских учреждениях».

Проект земской реформы разрабатывался с 1859 года комиссией при министерстве внутренних дел (председатель Н. А. Милютин, с 1861 года – П. А. Валуев). Реформаторы стремились заменить систему бюрократического управления в областных учреждениях, при которой областная жизнь управлялась директивами из центра, что вело к ошибочным и запоздалым решениям. Главным аргументом в поддержку реформы было убеждение в том, что местные условия хорошо знают только постоянные жители региона, а посылаемые чиновники точно осуществляют программу, полученную в центре, без учёта местной специфики. «Положение» 1864 года отразило различные интересы дворянских группировок.

Итак, в соответствии с «Земскими положениями» в России вводилась система местных органов самоуправления. Они создавались на двух уровнях: в уездах и губерниях. Уездные земские собрания выбирались населением уезда раз в три года; губернские формировались из представителей, выдвинутых на уездных собраниях. Выборы в уездные земские собрания были организованы таким образом, чтобы обеспечить заметное преимущество дворян-помещиков. Характерно, что в губерниях, где поместное дворянство отсутствовало, например, на Русском Севере или в Сибири, а также там, где оно было, с точки зрения правительства, ненадежно, как в западных губерниях – ополячено, окатоличено – земство вообще не вводилось.

Всё население уезда делилось на три группы (курии): 1) уездных землевладельцев; 2) городских избирателей; 3) выборных от сельских обществ (крестьян). Для первой и второй курий определялся имущественный ценз: в них ходили лица, имевшие годовой доход свыше 6 тысяч рублей. Равный для этих курий ценз отнюдь не означал равных возможностей, ведь поместное дворянство в целом было несравнимо богаче городского населения. Что же касалось крестьян, то для них были организованы не прямые, а многоступенчатые выборы: сначала сельский сход выбирал представителей на волостной сход, на котором избирались «выборщики», а затем уже составленный из них уездный съезд избирал депутатов в земское собрание. В результате всех этих ухищрений малочисленное поместное дворянство выбирало в уездное земское собрание столько же депутатов-гласных (от слова «голос»), сколько обе другие курии вместе взятые. В губернских же земствах дворянские депутаты составляли, как правило, более 70% гласных.

Земские собрания представляли собой распорядительные органы. Они определяли общее направление деятельности земства и, собираясь раз в год, в конце декабря на сессии, контролировали деятельность земских управ, которые создавались соответствующими земскими собраниями из своих членов сразу же после выборов. Именно земские управы и осуществляли реальную работу земств в уездах и губерниях.

Функции земств были довольно многообразны: местное хозяйство, народное просвещение, медицина, статистика. Однако всеми этими делами они могли заниматься только в пределах своего уезда или губернии. Никакие проблемы общегосударственного характера земцы не имели права не только решать, но и обсуждать. Более того, разным губернским земствам не разрешалось налаживать контакты и согласовывать друг с другом свою деятельность. Однако работа на местах требовала и больших расходов. Основная часть средств (до 80%) шла от поземельного сбора, который обеспечивали все те же изнуренные разнообразными платежами крестьяне.

Недостатки российского земства были очевидны: урезанная структура – отсутствие волостных земств на низшем уровне и общероссийского земского собрания наверху (земство называли «зданием без фундамента и крыши»); решительное преобладание дворянства во всех земских органах; скудость средств. И всё же реформа поначалу казалась весьма значительной. Выборность земств, их независимость от местной администрации – всё это позволяло рассчитывать на то, что земство в своей деятельности будет исходить из интересов местного населения и приносить ему реальную пользу.

Земству удалось добиться определенных успехов, особенно в сфере просвещения и медицины – земские школы и больницы стали совершенно новым и очень позитивным явлением российской пореформенной действительности. Но земствам так и не удалось стать полноценными органами самоуправления: вместо того, чтобы развивать эту систему, самодержавно-бюрократическая власть стала беспощадно гнуть её под себя, позволяя своим функционерам – губернаторам – осуществлять самые разнообразные возможности для вмешательства в деятельность земств и подчинения их административному контролю.

Городская реформа

В 1870 году в России вводится «Городовое положение 16 июня 1870 года». В соответствии с ним, в 509 городах создавались органы городского самоуправления – городские думы, избираемые сроком на 4 года. Из своей среды думы выбирали городские управы – постоянно действующие исполнительные органы. В отличие от земств выборы в городские думы были бессословными: в них принимали участие все те, кто платил городские налоги. Требования к избирателю были следующими: он должен был быть подданным Российской империи; быть старше 25 лет; владеть имуществом; у него не должно быть недоимок по сбору налогов. Кроме того, избиратель не должен быть судим, снят с должности или находиться под следствием. По статье 24 «Городового положения» составлялся список избирателей, отсортированный по уплачиваемым за год налогам. К первой избирательной группе (собранию, разряду) относились уплачивавшие одну треть общего сбора налогов, ко второй – также уплачивающие треть, а к третьей – все остальные избиратели. Составленный список по разрядам отправлялся на утверждение городской думой. Городской глава избирался губернатором (в крупных городах – министром внутренних дел) из числа гласных. Голосование было тайным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: