Сергей Мосолов - Освободитель и Миротворец. Русская история

- Название:Освободитель и Миротворец. Русская история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449016430

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Мосолов - Освободитель и Миротворец. Русская история краткое содержание

Освободитель и Миротворец. Русская история - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Клеймо (тарч) увенчано малым чёрным одноглавым орлом. Именно такой орёл являлся гербом Пруссии. Ту же эмблему – чёрного прусского орла – использовал в своих гербах боярский клан, происходивший от Михаила Прушанина (Салтыковы и Кутузовы). Позже чёрный орёл появляется и в некоторых гербах других дворянских фамилий, чьи предки считались выходцами из Пруссии. Известный русский геральдист Александр Борисович Лакиер прямо называет чёрного орла в гербах русских родов признаком их прусского происхождения, или, во всяком случае, притязаний на такое происхождение. 18 18 Лакиер А. Б. Русская геральдика. Книга 2 – СПб, 1855. С. 478—483.

По всей вероятности, первым из них к прусскому гербу обратилось в XVII веке потомство боярина Михаила Глебовича Салтыкова, чьи сыновья и внуки служили Сигизмунду III и после Смутного времени остались на польской службе, сохранив свои вотчины под Дорогобужем.

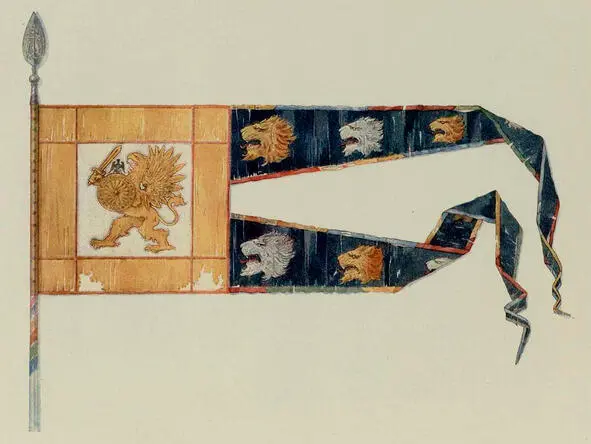

Прапор боярина Никиты Ивановича Романова

(из Летописного и лицевого изборника Дома Романовых)

Таким образом, в результате проведённой в середине XIX века геральдической реформы сложилась довольно сложная система романовской родовой геральдики, включившая наряду с древними символами Российского государства и родовые эмблемы, принадлежавшие германским предкам императорского дома, и эмблемы, восходившие к семейным романовским раннегеральдическим памятникам.

Великие реформы

Окончившаяся Крымская война и её результаты убедили Александра II в том, что Россия значительно отстала в своём промышленном развитии и, собственно, в военном отношении от передовых европейских государств. Не менее ясным было и осознание того, что главная причина отсталости страны коренилась в крепостном праве. В 1850-х годах усилились волнения крестьян. Поэтому новое правительство, собранное Александром II, решило ускорить решение крестьянского вопроса. Как сказал сам император, выступая перед предводителями московского дворянства 30 марта 1856 года: «…существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собою начнёт отменяться снизу» 19 19 Титов А. А. Реформы Александра II и их судьба. – М.: Типография И. Д. Сытина, 1910. С.14.

20 20 Шумахер А. Исторический очерк жизни и царствования императора Александра II. – СПб.: Типография В. Д. Смирнова, 1899. С. 62.

.

В российской историографии реформы Александра II, проведённые в 60—70-х годах XIX века в Российской империи, известны как «Великие реформы». Эти реформы расширили границы гражданского общества и правового государства в России. Проведение крестьянской реформы и другие изменения в жизни страны потребовали проведения целого ряда реформ, как-то: о земском и городском самоуправлении; о судах; о всеобщей воинской повинности; о финансах; о цензуре; о народном просвещении.

Крестьянская реформа

Первые шаги к ограничению и последующей отмене крепостного права были сделаны царями Павлом I и Александром I в 1797 и 1803 годах подписанием Манифеста о трёхдневной барщине об ограничении подневольного труда и Указа о вольных хлебопашцах, в котором прописано правовое положение отпускаемых на волю крестьян. Александр I одобрил проект Аракчеева о постепенной ликвидации крепостного права путём выкупа помещичьих крестьян с их наделов казной. Но практически реализован этот проект не был (за исключением предоставления в 1816—1819 годах личной свободы крестьянам Прибалтики, но без земли). В 1816—1819 годах крепостное право было отменено в прибалтийских губерниях Российской империи: в Эстляндии, Курляндии, Лифляндии.

3 (15) января 1857 года для выработки общих оснований отмены крепостного права был учреждён Секретный комитет. Комитет находился в непосредственном ведении и под председательством самого императора. В отсутствие Александра II сначала председательствовал бывший шеф жандармов князь А. Ф. Орлов, затем брат царя – великий князь Константин Николаевич. В состав комитета входили: Д. Н. Блудов, В. Ф. Адлерберг, М. А. Корф, П. П. Гагарин, К. В. Чевкин, Я. И. Ростовцев, великий князь Константин Николаевич, а также министры: внутренних дел (С. С. Ланской), финансов (А. М. Княжевич), государственных имуществ (М. Н. Муравьёв), юстиции (В. Н. Панина). Управление делами комитета было возложено на государственного секретаря В. П. Буткова, делопроизводство комитета вела Государственная канцелярия. На заседаниях Секретного комитета рассматривались вопросы об общих основаниях проведения реформы, а также вопрос «о порядке приступа к работам по освобождению крепостного сословия в губерниях Виленской, Ковенской и Гродненской».

16 (28) февраля 1858 года Комитет был переименован в Главный комитет по крестьянскому делу, а с 21 февраля (5 марта) 1858 года его существование получило гласность.

Программа Главного комитета по крестьянскому делу была утверждена царём 21 апреля 1858 года.

Программа строилась на принципах рескрипта Александра II от 20 ноября 1857 года на имя виленского генерал-губернатора В. И. Назимова. Программа правительства предусматривала уничтожение личной зависимости крестьян при сохранении всей земли в собственности помещиков (вотчинная власть над крестьянами также, согласно документу, оставалась за помещиками); предоставление крестьянам определённого количества земли, за которую они обязаны будут платить оброк или отбывать барщину, и со временем – права выкупа крестьянских усадеб (жилой дом и хозяйственные постройки). Юридическая зависимость крестьян ликвидировалась не сразу, а только по истечении переходного периода (10 лет). В работе губернских комитетов по обсуждению реформы, согласно рескрипту Назимову, должны были участвовать: губернский предводитель дворянства, один выборный представитель дворянства от каждого уезда и два опытных и авторитетных помещика той же губернии. Общая комиссия должна была состоять из двух членов каждого из губернских комитетов по их выбору, одного опытного помещика из каждой губернии по назначению генерал-губернатора и одного члена министерства внутренних дел. Рескрипт был опубликован и разослан всем губернаторам страны. Дворянство, хотя и неохотно, но вынужденно было приступить к обсуждению реформы. В провинции с 1858 года стали открываться губернские комитеты. Первый открылся в Рязанской губернии, а последний – в Москве, так как московское дворянство противодействовало реформе больше всего. Внутри комитетов шла ожесточённая борьба за меры и формы уступок между либеральными и реакционными помещиками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: