В. Мауль - Русский бунт

- Название:Русский бунт

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Дрофа»d9689c58-c7e2-102c-81aa-4a0e69e2345a

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-00760-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Мауль - Русский бунт краткое содержание

Эта книга объединяет произведения А. С. Пушкина и М. И. Цветаевой, представителей Золотого и Серебряного века русской литературы. Но здесь они выступают как историки, ни на секунду не переставая быть теми, кем были, – величайшими поэтами. Отсюда – синтез науки и искусства, историческая достоверность и яркость повествования. В центре внимания такой феномен отечественной истории, как бунт. Каковы его глубинные истоки? Почему важно осмыслить русский бунт, опираясь на характер и ценности эпохи, его породившей? Так ли уж он бессмыслен? Возможен ли русский бунт сегодня? На эти и многие другие вопросы поможет ответить очерк В. Я. Мауля, основанный на многочисленных документах и исследованиях.

Для широкого круга читателей.

Русский бунт - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Трансформировались и другие аспекты сакрального лика власти. Так, еще во время коронации царя Федора Алексеевича «было объявлено, что принцип прямого наследования – второстепенное обоснование царской власти. Царь Федор короновался, прежде всего, по церковному закону и лишь затем – “по обычаю древних царей и великих князей российских”.

Новая формула сакрализации царской власти повторялась при коронации Федора трижды, а через несколько лет, при венчании его младших братьев Ивана и Петра – 5 раз!» [11; 52].

Но в этих-то внешних изменениях и коренился главный подвох с точки зрения традиционного сознания. Ведь отождествление вида и сущности, знака и его функции – характерная примета мифологического мышления. Убедительным примером может служить религиозный протест старообрядцев, выступивших именно против внешних перемен в утвердившейся исстари богослужебной практике. И назвать такое мышление иррациональным или нелогичным не представляется возможным, так как «логика в их мышлении вовсе не отсутствовала, она лишь отличалась от логики дискурсивной [36]культуры» [10; 127]. Поэтому инновации властителей символически воспринимались простонародьем как покушение на сакральную сущность верховной власти, т. е. как целенаправленная десакрализация. Разумеется, подобные кощунства, вторгаясь в традиционную ментальность, разрушали ее целостность.

Правящая элита с определенного момента «главное значение начала придавать обряду царского венчания, который для нее и превратился в источник харизмы “великого государя”. Таким образом, проблема закон-ности царя была сведена к чисто формальным (с точки зрения масс) моментам». Это обстоятельство и привело к тому, что на троне оказывались многочисленные женщины и дети, «хотя, по традиционным представлениям (теперь уже – чисто народным), они не имели на него никаких прав. Ничего удивительного, что для народа они остались “незаконными”» [124; 41].

Но главное состояло в том, что в «государственной традиции нового времени божественный статус царской власти из функционального (сакрализация власти) сделался абсолютным (сакрализация властителя)» [22; 27].

В подобных метаморфозах заключался известный риск: «Перенесение атрибутов сакрального на предмет конечный, вещный, единичный и осязаемый имеет всегда и другую сторону. Особенности физиономии, позы и жестов человека, своеобразие речи, его вкус, привычки, пристрастия и слабости приобретают гиперболический вид, наружность наполняется странными ужимками, портретные черты разрастаются до комического уродства, а весь облик превращается в гротеск... Поэтому культ императора неизбежно несет в себе смеховую подкладку» [34; 152]. Новая сак-ральность, подобно унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла, нанесла мощный удар по образу императорской власти.

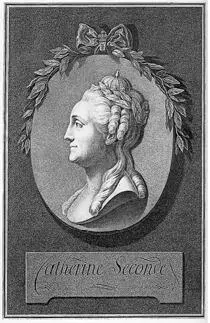

В обстановке острого социально-политического кризиса, охватившего высшие эшелоны власти в эпоху дворцовых переворотов, казалось, что с пресечением династии разорвалась связь времен и из всей системы словно вынули мировоззренческий стержень. Все в одночасье зашаталось, потому что тем, кто примерял царский венец, было отказано в законности, а значит, в богоустановленности. И наоборот. Может быть, поэтому, несмотря на все усилия Екатерины II, ее имидж «премудрой матери Отечества» в значительной мере оставался уделом официальной пропаганды и заказных стихов. В массовом же сознании облик императрицы принял карикатурные черты «перевернутости», ее действия воспринимались как антиповедение, устанавливаемые порядки виделись «королевством кривых зеркал».

Кстати, заметим, что сомнениями в истинности и законности всего происходившего вокруг трона были охвачены не только социальные низы. Оценивая правящую императрицу Екатерину II, дворяне (не берем в расчет заведомых авантюристов, шарлатанов, интриганов и т. п.) также не могли не понимать всей двусмысленности ситуации. И хотя внешне дворянство в массе своей встретило ее вступление на престол и последующее царствование вполне, если не сказать больше, спокойно, в душе, конечно же, осознавалась незаконность ее претензий на российскую корону.

Императрица Екатерина II. Гравюра пунктиром Г. И. Скородумова (XVIII век).

Рассматривая доминирующие эмоционально-оценочные реакции дворян последней трети XVIII века на образ властителя, исследователи на основании анализа их писем приходят к интересному заключению: «…традиционно сложившаяся социально-психологическая связь монарха и дворянства регулировалась не добровольно принятым законом, целесообразность которого глубоко осознана, а чувствами: чувством безоговорочного уважения и преклонения перед авторитетом самодержавия, чувством не подвергаемого сомнению личного доверия царской власти, чувством покорности воле императора и, наконец, чувством страха» [61; 71].

Однако подобный вывод не учитывает влияния важнейшей компоненты истории России XVIII века – «дворских бурь» – на мировосприятие дворянского сословия в целом и оценку им верховной власти в частности. Последствием этих социально-политических и психологических процессов, вероятно, стала постепенная десакрализация властителей в глазах дворян, что отразилось и на усилении оценочного негативизма в отношении Екатерины II. Красноречиво подтверждают сказанное воспоминания Г. Р. Державина. «Но если рассуждать, что она была человек, что первый шаг ее восшествия на престол был не непорочен, – писал он, – то и должно было окружить себя людьми несправедливыми и угодниками ее страстей, против которых явно восставать, может быть, и опасалась, ибо они ее поддерживали» [26; 181].

Еще более решителен предполагаемый автор «пасквиля», написанного в 1771 году, отставной полковник Яновский: «Вы знаете, под каким несносным игом более десяти лет мучитеся, обременены разными поборами, истощены все безвременною войною. Ве-лелепие церквей упало, законы божественные и естественные упали и расторгнуты. Владычествуют вами предатели отечества, преисполненные гордостию и гнусные царя и принца убийцы Орловы» [107; 89].

Подобное осуждение на фоне эпохи не выглядит заведомой редкостью. Вполне ясно, что об одномерно-восторженном отношении дворянства к «государыне-матушке» и ее действиям говорить не приходится. Оно не могло быть однозначным, так же как не было однородным и само российское дворянство. Известно даже, что некоторые дворяне, особенно из числа разорившихся, протестуя против удручающей действительности, добровольно выбирали жизнь разбойников. Поэтому пушкинский Дубровский – это не только художественный вымысел, у него были и реальные прототипы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: