В. Мауль - Русский бунт

- Название:Русский бунт

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Дрофа»d9689c58-c7e2-102c-81aa-4a0e69e2345a

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-00760-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Мауль - Русский бунт краткое содержание

Эта книга объединяет произведения А. С. Пушкина и М. И. Цветаевой, представителей Золотого и Серебряного века русской литературы. Но здесь они выступают как историки, ни на секунду не переставая быть теми, кем были, – величайшими поэтами. Отсюда – синтез науки и искусства, историческая достоверность и яркость повествования. В центре внимания такой феномен отечественной истории, как бунт. Каковы его глубинные истоки? Почему важно осмыслить русский бунт, опираясь на характер и ценности эпохи, его породившей? Так ли уж он бессмыслен? Возможен ли русский бунт сегодня? На эти и многие другие вопросы поможет ответить очерк В. Я. Мауля, основанный на многочисленных документах и исследованиях.

Для широкого круга читателей.

Русский бунт - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К тому же в традиционном обществе человеческая жизнь ценилась необычайно низко. Многочисленные примеры показывают легкость, с какой тогда совершались убийства, распространенность детоубийств и т. п. Факторами, их обусловливавшими, могли служить многочисленные стихийные бедствия, когда в результате возникавшего голода развивались людоедство и трупоедство, как это было, например, по свидетельствам современников, в 1601 – 1603 годах в России. Массовая и частая гибель людей притупляла чувство утраты, развивались апатия и индифферентизм.

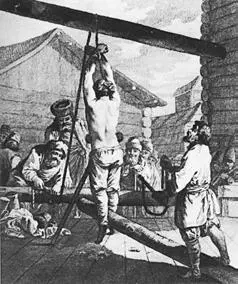

Соответствующие взгляды формировались и благодаря практиковавшимся государственной властью публичным казням. Наказания были своего рода театром, массовым представлением, красочной церемонией, которые были сродни, а иногда даже превосходили в варварстве само преступление. Они прививали населению вкус к кровавым зрелищам, в которых смерть играла заглавную роль, приучали зрителей к жестокости. Например, Соборное уложение 1649 года предусматривало пять видов смертной казни, но реальная практика не ограничивалась ими, а прибегала и к другим способам исполнения этой меры наказания. Однако «ужасы повешения, колесования, четвертования и другие изуверские способы смертной казни нисколько не возмущали общественное мнение... Ужасы смертной казни не производили какого-либо потрясающего впечатления, не вызывали протеста и отвращения» [137; 24, 28 – 29].

Наказание кнутом. Гравюра (XVIII век).

Поскольку важным аспектом традиционной мен-тальности являлась подражательность, органично присущая народному сознанию, она могла проявляться, например, в копировании внешних церемониальных форм и логики функционирования государственного репрессивного аппарата. Суть этой логики заключалась не только в стремлении наказать подлинных виновников, но и продемонстрировать свое полное господство над жизнью и судьбой человека, ибо они, как считалось, полностью принадлежат Богу и государю, который волен распоряжаться ими по своему усмотрению.

В источниках неоднократно встречаются сообщения об историях, подобных той, что приключилась с неким Моськой Ляпиным во время Соляного бунта 1648 года в Москве. После его ареста по подозрению в бунтарстве были допрошены различные свидетели – жена и соседи, которые в один голос утверждали, что во время бунта Моська Ляпин был пьян и спал, запертым в кладовой. С точки зрения беспристрастного правосудия, его должны были признать невиновным и отпустить. Но не таким было решение карателей. Они постановили оставить Ляпина под арестом впредь до особого государева указа. Такая логика всемогущества была вполне понятна человеку традиционной эпохи, копировалась бунтарями и обосновывала ход протестных действий [23; 145].

В другом случае простецам была свойственна подражательность друг другу. Например, весьма заразительными для социальных низов были проявления казачьей вольницы, скорой на расправу. Для казаков убийство являлось кратчайшим путем к приобретению добычи. Все это, наряду с роскошью, которая окружала казаков, особенно после возвращения из походов за «зипунами», видимая легкость их жизни, вызывали стремление к подражанию. Один из современников разинского бунта Я. Стрейс сообщал о том, как разинским гонцам «удалось представить дела Стеньки такими приукрашенными и добрыми, что весь простой народ склонился к нему и перешел на его сторону. По такому наущению они напали на своих начальников, многим отрубили головы, других предали в руки разбойников вместе со всем флотом» [119; 365 – 366].

Подражательность была также следствием традиционной общинной психологии. Например, крестьянин осознавал себя лишь через связь с той социальной группой, в рамках которой проходила его жизнь. В такой ситуации неизбежно возникал так называемый «инстинкт панургиева стада», требовавший коллективных, совместных действий всех общинников, а значит, диктовавший необходимость подражания друг другу. Общинные ценности признавались собственными.

В русском фольклоре находим многочисленные призывы к единству. «Это прежде всего оценка единения как залога счастливой жизни: “У гурту и кулеш с кашею естся”. Только общие усилия могут дать результат, одиночка обречен на поражение: “Две головни курятся, а одна – николи”. Сила присуща только тем, кто объединяется: “Где стан, там и сыла”. Тот, кто сообща борется за свои права, тот не боится и смерти: “С людьми и смерть красна”» [92; 61]. «В пословицах насилие интерпретируется как средство познания, объяснения, научения – что служит одной из характерных его мотивировок: “Палка нема, а даст ума”; “За дело побить – ума-разуму учить”; “Это не бьют, а ума дают”; “Бьют не ради мученья, а ради ученья (или: спасенья)”; “Тукманку дать – ума придать” и т. д.» [138; 119]. Вероятно, выраженные фольклорной мудростью резоны оказывали влияние на культурную составляющую протестного поведения общественных низов и в ходе русских бунтов.

В рамках традиционной «картины мира» человек не осознавал себя в качестве особого индивида. Окружающая действительность оценивалась им через ценностные категории «мы» и «они», «свои» и «чужие». Причем антиподом, например, крестьянского «мира» был не только помещик, но и те, кто защищал его интересы. «Чужие» – это и крестьяне соседнего, но государственного села, другие группы крестьян. В то же время в понятие «мы» обязательно включались Царь и Бог, воспринимавшиеся как союзники, защитники от всех и всяких «чужих». Средневековый человек не идентифицировал себя с «чужими», воспринимал их как что-то постороннее: «При этом собственная общность оказывалась носителем нравственного идеала, избранным кругом праведных людей, а “они” – людьми безнравственными и проклятыми» [49; 131].

По этим причинам народная масса «сметает со своего пути все, что не похоже на нее, она вытаптывает всякую индивидуальность... Тому, кто не такой, как все, тому, кто думает не так, как все, грозит опасность быть уничтоженным» [70; 47]. В этом случае «посторонний», «чужой» мог получать негативную культурную маркировку. Повстанческая агитация, «наклеивая» на «чужих» различные ярлыки, ориентировалась на соответствующие психические установки и становилась дополнительным фактором, стимулировавшим враждебные чувства к противнику.

Как известно, насилие «невозможно аргументировать этически. В то же время оно невозможно без такой аргументации. Квазивыходом из этой антиномии является моральная демагогия. Она как бы этически обеспечивает насилие. Суть моральной демагогии... как раз и состоит в том, что определенные субъекты узурпируют право выступать от имени добра, а своих оппонентов помечают черной меткой, превращая их тем самым во врагов. Сам факт моральной демагогии создает духовную ситуацию, в которой насилие оказывается больше чем допустимым злом, оно становится прямой обязанностью» [25; 11]. Признание этих обстоятельств помогает лучше понять причины и природу кровавых оргий русского бунта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: