Жюль Верн - Путешественники XIX века

- Название:Путешественники XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жюль Верн - Путешественники XIX века краткое содержание

Труд знаменитого французского писателя Жюля Верна (1828–1905) – «История великих путешествий» — посвящен истории географических открытий с древнейших времен до начала сороковых годов XIX века. Книга третья – «Путешественники XIX века». В эту книгу вошли описания путешествий Крузенштерна, Коцебу, Литке, Дюмона д'Юрвиля, Беллинсгаузена, Парри, Франклина и других выдающихся исследователей. Кроме того, Жюль Верн освещает историю и менее известных экспедиций

Путешественники XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На протяжении трех больших томов «Истории великих путешествий» Жюль Верн дает сведения о жизни и деятельности нескольких сотен путешественников. Но, несмотря на большой объем и обилие фактического материала, в работе Жюля Верна недостаточно освещены факты по истории русских географических открытий. Объясняется это тем, что Жюлю Верну не всегда были доступны источники, изданные на русском языке, и многие сведения о русских географических открытиях остались вне поля его зрения. В некоторых разделах второго и особенно в третьем томе писатель уделяет внимание наиболее крупным русским исследователям (Берингу, Палласу, Крузенштерну, Коцебу, Литке, Беллинсгаузену, Анжу, Врангелю), рассказывая более или менее подробно только о тех экспедициях, отчеты которых были опубликованы на французском языке. Например, история важнейшей экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева изложена очень кратко. Сознавая недостаточность приведенных фактов, сам автор говорит: «Мы охотно сообщили бы более подробные сведения об этой очень интересной экспедиции, но подлинного отчета, опубликованного на русском языке в Петербурге, нам не удалось достать, и мы вынуждены были удовольствоваться кратким изложением, напечатанным в «Бюллетене Географического общества».

В кратком послесловии для сведения читателей мы даем перечень наиболее выдающихся событий из истории русских географических открытий, не вошедших в трехтомник Жюля Верна, чтобы хоть в какой-то степени восполнить этот пробел.

Испокон веков народы, населяющие нашу Родину, проявляли себя замечательными путешественниками и мореплавателями.

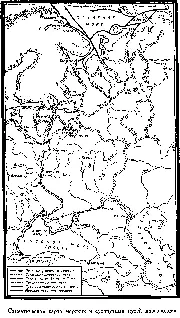

В письменных источниках начала нашей эры говорится, что уже тогда славянами был освоен водный путь по Днепру. Из записей греческих историков видно, что русские в VI-VII веках выходили по Днепру в Черное море и через Босфор и Дарданеллы в Мраморное, Эгейское и Адриатическое моря.

К концу VIII и началу IX веков создается обширное Русское государство с центром в городе Киеве. В это время русскими людьми был освоен знаменитый водный путь «из варяг в греки», соединяющий Черное и Балтийское моря. Черное море все чаще стали называть Русским морем, так как никто, кроме русских, здесь не плавал. Это название продержалось на итальянских картах до XV-XVI веков.

С незапамятных времен стал осваиваться и Волжский великий торговый путь, идущий почти параллельно Днепровскому. Из Новгорода корабли шли в озеро Ильмень, затем поднимались вверх по реке Ловати и далее волоком – в верховье Западной Двины. Отсюда через небольшой волок суда перетаскивались в верховье Волги и по ней спускались в Каспийское море.

Существовал и другой водный путь, идущий из Новгорода и Киева на Волгу. Нередко торговые люди от устья Днепра сворачивали на восток, плыли вдоль северного побережья Черного моря, огибали Крымский полуостров и входили в Азовское море (русские называли его Сурожским морем). Отсюда они шли вверх по течению Дона до того места, где он ближе всего подходит к «Славянской реке», как называлась тогда Волга. Здесь они перетаскивали суда волоком и по Волге спускались в Каспийское море.

Наши предки на своих ладьях в самые отдаленные времена плавали также по Балтийскому морю, выходили в Атлантический океан и через Гибралтарский пролив проникали в Средиземное море. Следы древних славянских поселений найдены даже на берегах Англии. Балтийское море называлось тогда Славянским или Венедским, а позднее – Варяжским.

Поистине безграничной смелостью и большим опытом нужно было обладать, чтобы пускаться на небольших ладьях в океанское плавание. Водители судов не имели тогда ни компаса, ни карт и старались вести корабли, не теряя из виду берег, чтобы все время иметь возможность ориентироваться. Но иногда на этом пути им приходилось идти и через открытое море.

Самыми славными страницами в истории мореплавания являются путешествия по водам Ледовитого океана, по существу открывшие миру суровые просторы Арктики. Пионерами путешествий по Северному Ледовитому океану были отважные русские поморы и прежде всего новгородцы.

Неплодородные «землицы» новгородских территорий вынуждали коренное русское население этих мест стремиться на восток-к лесам, богатым пушниной, на север – к рекам, изобиловавшим рыбой. Из Новгорода в эти отдаленные земли направлялся мощный колонизационный поток, шло освоение огромных территорий.

Выход русских к берегам Белого и Баренцева морей произошел не позже XI века.

В «Повести временных лет» имеются определенные указания о достижении новгородцами в конце XI века территорий, прилегающих с запада к «Камени» (Уралу). В это же время или в начале XII века отдельные новгородцы побывали за Уралом и в Западной Сибири. К середине XII века и особенно к его концу туда проникли целые военные отряды.

Путешествия к Уралу и в Западную Сибирь совершались как по рекам и волокам между ними, так и морским путем, по Баренцеву и Карскому морям. В начале XIII века русские люди достигли реки Оби.

Во второй половине XIII века русские достигли Кольского полуострова и включили его в состав новгородских владений.

К этому же времени нужно отнести открытие русскими поморами Шпицбергена и Новой Земли, хотя конкретные сведения о посещении этих земель относятся к более позднему периоду.

В конце XV века русские дипломаты Дмитрий Зайцев и Григорий Истома совершали морские плавания из устья Северной Двины вокруг Скандинавского полуострова.

Сведения о древних русских путешественниках и мореплавателях мы находим в многочисленных летописях. Летописец Нестор, который в начале XII века в Киеве составил свою знаменитую «Повесть временных лет», является первым историком и географом древней Руси.

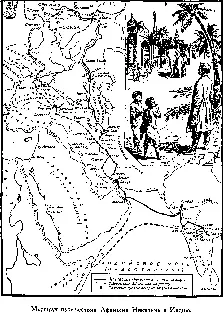

Наряду с летописями в древней Руси существовали описания путешествий русских людей в зарубежные страны, которые назывались тогда «хождениями». До нас дошло около двадцати таких описаний. Наибольшей известностью пользуется «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, совершившего в XV веке полное опасностей путешествие в сказочную Индию на 30 лет раньше португальца Васко да Гама.

Во второй половине XV века появились первые описания отдельных местностей Руси, так называемые писцовые книги.

Имелись в древней Руси и зародыши географических карт, или «чертежи». Вероятно, около 1570 года был создан «Большой чертеж», то есть «чертеж» всей территории московской Руси. Сколько труда и умения приложил к этому делу русский человек, исходивший, вымеривший и описавший свою необозримую страну!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: