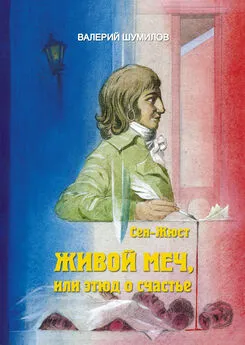

ВАЛЕРИЙ ШУМИЛОВ - ЖИВОЙ МЕЧ, или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста Часть I и II

- Название:ЖИВОЙ МЕЧ, или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста Часть I и II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИПК «ПресСто»

- Год:2010

- Город:Мваново

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

ВАЛЕРИЙ ШУМИЛОВ - ЖИВОЙ МЕЧ, или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста Часть I и II краткое содержание

АННОТАЦИЯ

«Живой меч, или Этюд о счастье» – многоплановое художественное повествование из эпохи Великой французской революции – главной социальной революции Европы, заложившей политические основы современного мира. В центре романа-эссе – «Ангел Смерти» Сен-Жюст, ближайший сподвижник «добродетельного» диктатора Робеспьера, один из создателей первой республиканской конституции и организаторов революционной армии, стремившийся к осуществлению собственной социальной утопии справедливого общества, основанного на принципах философии Ж.-Ж. Руссо.

Среди других героев книги – убийца Цезаря Брут, «Наполеон Крузо», бывший император Франции, сосланный на остров св. Елены, маркиз де Сад, «герой трех революций и двух материков» генерал Лафайет, парижский палач Сансон, «подстигающей национальной бритвой» – гильотиной по пятьдесят человек в день, и даже сам товарищ Сталин, чуть было не осуществивший танками Рабоче-Крестьянской Красной армии свою великую мечту о всемирной революции на практике.

Публикуется в таком виде по просьбе автора

ЖИВОЙ МЕЧ, или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста Часть I и II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По словам Фабра, в центре заговора стоял заместитель прокурора-синдика Парижской Коммуны Шометта известный журналист Эбер, издатель скандальной газеты «Пер Дюшен», затмившей по популярности прежнего маратовского «Друга народа». Сен-Жюст хорошо помнил этого невысокого роста тридцатипятилетнего крепыша в изящном светлого цвета камзоле и напудренном парике, чем-то неуловимо напоминавшего Робеспьера и нисколько не походившего на тот образ «Отца Дюшена», с которым он себя олицетворял, – грозного вида простолюдина-санкюлота с огромной трубкой, пистолетами за поясом и топором, ругавшегося площадной бранью (на страницах газеты) по отношению ко всем противникам революции, а по кровожадности могущего поспорить с Маратом. По примеру «Друга народа» Эбер сделал себе имя исключительно печатным словом и после восстания 10 августа стал одним из лидеров Коммуны, претендовавшим на роль главного вождя всей парижской бедноты. Что к осени 1793 года

у него и получилось: после исчезновения преследовавших его жирондистов, смерти Марата и устранения «бешеных» Эбер, выпускавший свою газету огромным тиражом, рассылавший ее по армиям и департаментам, пользовавшийся огромной популярностью в секциях, где он умел говорить с «чернью» ее собственным языком, стал фактическим лидером парижского муниципалитета.

Что хуже всего, в отличие от прежних вожаков «черни», Марата и «бешеных», Эбер казался самым настоящим двурушником: призывая гильотинировать «богачей и спекулянтов», сам он жил на широкую ногу и среди «богачей» имел куда больше друзей, чем среди санкюлотов. Марат умер нищим, Эбер постоянно обедал у банкиров, преимущественно иностранцев. Странная дружба для вождя нищих санкюлотов!

При встрече с Робеспьером и Сен-Жюстом Фабр, снисходительно и в то же время угодливо улыбаясь, разъяснил это противоречие: банкиры были нужны Эберу, громившему «богачей», для поддержки его собственной революции: деньги заставят идти за ним секции, секции же заставят Конвент постепенно отправить на эшафот всех «модерантистов» (умеренных депутатов) – сначала 73 спасенных от эшафота Робеспьером сторонников жирондистской партии (Сен-Жюст подумал, что, оказывается, «жирондистский резерв» был не без умысла убережен Максимилианом от гильотины в тюрьме – могли и пригодиться против «крайних» революционеров!), затем Дантона и его единомышленников (в том числе, как дал понять Фабр, и самого Фабра), наконец, и последнего вождя «умеренных» – Неподкупного Робеспьера.

Да, сохраняя лицемерно-грустное выражение на лице, пожал плечами Фабр: в глазах «ультрареволюционеров» даже Робеспьер и Сен-Жюст выглядят умеренными…

После этого Эбер, опираясь на преданного ему генерала Революционной армии Ронсена и главного секретаря военного департамента Венсана, а также на молчаливую поддержку военного министра Бушотта и командующего Национальной гвардией Парижа Анрио (тоже «крайних»), мог вполне захватить власть над Конвентом и над столицей.

– Эбер и «чернь» у власти? – сквозь зубы бросил не проронивший ни одного слова за все время рассказа Фабра Робеспьер. – Это бы означало отпадение всех департаментов похуже, чем после бегства бриссонтинцев. Затем поглотившая Францию анархия неминуемо привела бы к реставрации тирана…

Фабр с охотой подтвердил: точно так, но Эбер вряд ли задумывается о таких последствиях, рассчитывая решить их по мере возникновения, для него главное – прийти к власти. Что же касается поддерживавших его иностранных банкиров (бельгийца Проли, голландца Кока, англичанина Бойда, пруссака Перрего), то все они, большей частью иностранные шпионы, работают на своих заграничных хозяев: Англию, Австрию, Пруссию. «Врагу рода человеческого» премьер-министру Англии Питту весьма кстати пришлась возникшая перед Республикой «проблема Эбера» – гибель революции через ее обращение к крайностям.

– Или к умеренности? – с насмешкой перепросил Сен-Жюст. – Все перечисленные банкиры, Фабр, также связаны и с твоим другом Дантоном. Например, Бертхольд Проли, австрийский подданный, не только агент Эбера, но и закадычный друг Дантона и Демулена и личный секретарь нашего коллеги Эро-Сешеля.

Фабр не согласился: Дантон никак не связан с «ультрареволюционерами» – для них он самый опасный противник, именно он провел 5 сентября, в день «мятежного окружения Конвента», декрет о введении платы беднякам-санкюлотам за каждое посещение секционного собрания. За фасадом вроде бы благодетельного для бедняков «закона о 40 су» скрывалось желание ограничить революционную силу секций, подпавших под влияние «ультра»: под предлогом невозможности ежедневной оплаты посещений секции должны были теперь собираться только два раза в неделю (ранее они собирались каждый вечер).

Эбертисты, впрочем, тут же обошли закон, создав при каждой секции народные общества, которые собирались каждый вечер фактически в том же секционном составе, что и раньше. Что же касается Проли, то, заметил с насмешливой улыбкой Фабр, тут гражданин Сен-Жюст правильно указал на главу «заговора»: этот «друг» Дантона пошел еще дальше – с помощью еще одного иностранного банкира Перейры, мелкого писателя Дюбюиссона и казначея Якобинского клуба Дефье немедленно объединил все народные общества в Центральный комитет, в котором начал играть роль «серого кардинала отца Жозефа» при «красном кардинале» – Эбере-Ришелье.

– Нет, – перебил Робеспьер, – сейчас нельзя трогать Эбера, равно как и Дантона, это означает затронуть и Коммуну и Конвент. Во всем виноваты иностранные заговорщики, золотом Питта смущающие лучших республиканцев… Вот их и следует разоблачить, – и он в упор взглянул на Фабра.

Бывший драматург снова пожал плечами. Кажется, он понял Робеспьера: направляемые врагом объединенные в Центральный комитет санкюлоты могли стать серьезной угрозой правительству, но Максимилиан во что бы то ни стало желал помешать намечавшемуся расколу между Коммуной и Конвентом и тем более внутри самого Конвента, среди самих монтаньяров, только-только одолевших жирондистов и «бешеных».

Сен-Жюст тоже пожимал плечами: новый виток политических интриг его нисколько не интересовал. Карно только что уехал в длительную командировку на Северный фронт на помощь Журдану, и руководство военной секции снова перешло к Антуану. Сен-Жюсту казалось, что его главная задача – помочь Робеспьеру возглавить правительство – выполнена, и осталось заняться второй главной задачей – отражением иностранной агрессии. Его неудержимо тянуло на фронт помериться силами с внешним врагом. Почему-то думалось, что с внутренним врагом, если таковой и обнаружится после жирондистов, Максимилиан справится и без его помощи. В конце концов, парламентские интриги были стихией Робеспьера уже около пяти лет, и Антуану казалось, что здесь Максимилиан бесспорно сильнее его.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дональд Гамильтон - Путешествие будет опасным [Смерть гражданина. Устранители. Путешествие будет опасным]](/books/582183/donald-gamilton-puteshestvie-budet-opasnym-smert.webp)