Юрий Хазанов - Черняховского, 4-А

- Название:Черняховского, 4-А

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Хазанов - Черняховского, 4-А краткое содержание

Продолжение романа «Лубянка, 23».

От автора: Это 5-я часть моего затянувшегося «романа с собственной жизнью». Как и предыдущие четыре части, она может иметь вполне самостоятельное значение и уже самим своим появлением начисто опровергает забавную, однако не лишенную справедливости опечатку, появившуюся ещё в предшествующей 4-й части, где на странице 157 скептически настроенные работники типографии изменили всего одну букву, и, вместо слов «ваш покорный слуга», получилось «ваш покойный…» <…>

…Находясь в возрасте, который превосходит приличия и разумные пределы, я начал понимать, что вокруг меня появляются всё новые и новые поколения, для кого события и годы, о каких пишу, не намного ближе и понятней, чем время каких-нибудь Пунических войн между Римом и Карфагеном. И, значит, мне следует, пожалуй, уделять побольше внимания не только занимательному сюжету и копанию в людских душах, но и обстоятельствам времени и места действия.

Черняховского, 4-А - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вообще, должен повторить: пьесы я больше любил читать, нежели смотреть на сцене, где всегда мешали две вещи: зрители и исполнители. Первые — тем, что сидели вокруг и вольно или невольно отвлекали: кашляли, сосали леденцы, смеялись, ахали, пахнули одеколоном или чем похуже. А перед исполнителями, даже если они делали своё дело очень хорошо (и в этом случае ещё больше), я испытывал некоторую неловкость: что вот, сижу тут, развалился в кресле, а взрослый солидный человек выламывается передо мной, да ещё за деньги; изображает Бог весть что и кого, а ему, возможно, в эти минуты совсем другого чего-то хочется. С возрастом у меня это ощущение стало слабеть, но, всё равно, я старался усаживаться подальше от сцены, чтобы хуже видеть лица артистов и, особенно, глаза, которые врать не умеют.

Серьёзную музыку мне тоже бывало не очень, как сейчас принято выражаться, комфортно слушать прилюдно. Конечно, ходил когда-то с мамой в консерваторию, даже иногда один или с кем-то ещё, но предпочитал слушать музыку дома, в одиночестве. И привязчивые эстрадные песни 30-40-х годов больше затрагивали, когда слушал их не в шумном зале, а тоже дома — на пластинке, на кассете.

Тем не менее, в театрах за свою жизнь побывал не так уж мало, но, разумеется, не за кулисами и не в кабинете директора, а в зрительных залах, и успел повидать немало Кречинских и Гамлетов, шесть, а может быть, даже девять чеховских сестёр, множество благородных сеньоров, разбитных слуг и различных купцов и мещан (в том числе, «во дворянстве»); нескольких «идеальных мужей» и братков-матросов; нескольких «милых лжецов» и продувных ханжей; а также вольнолюбивых цыган, ставших колхозниками, что было немыслимо скучно, и колхозников, которые продолжали оставаться собою и всё время веселились — что было ещё скучнее… Насмотрелся и на несметное количество влюблённых обоего пола, на убийц и на жертв; на хлебнувших горе от ума, но не ставших умнее; на садящихся не в свои сани и не считающих бедность пороком… Строителей новой жизни и защитников отечества видел я в театрах редко: их с лихвой хватало в кино, и смотреть там на них было не так занудно — возможно, благодаря частой смене кадров. Правда, в командировках, когда податься некуда, приходилось заглядывать на пьесы Корнейчука, Софронова и некоторых других, где конфликты возникали, в основном, между хорошим и очень хорошим (если из нашей жизни) и безоговорочно хорошим и таким же плохим (если шло сравнение между нашим и «ихним»).

В польской пьесе «Орешек», её подстрочный перевод лежал сейчас перед нами с Юлькой на столе, рядом со следами скромного, но сытного обеда, быстро сооружённого Ларисой в крошечной кухне их небольшой квартиры на Ленинском проспекте, где им принадлежали две комнаты из трёх: в третьей жил со своей девяностолетней матерью старый рабочий-пенсионер Кузьмич, которого та временами била, совсем как в одном из рассказов Джека Лондона старая китаянка своего непутёвого старика-сына, и, когда рука её ослабела, сын рыдал навзрыд, ибо понимал, что конец обожаемой матери уже близок… Так вот, в польской пьесе «Орешек» тоже происходила борьба хорошего с плохим, и плохое тоже терпело поражение на радость ребятишкам, а также, наверное, тем, кто в наши дни называет себя «зелёными» и воюет с нехорошими «глобалистами». В пьесе хорошим был сам Орешек и все прочие действующие лица, как то: белки, зайцы, щеглы, барсуки, даже ужи, и только один, жутко отрицательный, резко выделялся из этой плотной положительной массы. Этим «исчадием ада» был ни кто иной, как Стась…

Кто там? Чей там слышен шаг?

Это Стась, наш страшный враг!

Восемь двоек есть у Стаса,

Он последний самый в классе;

Не гляди, что с виду прост —

Он зверей мучитель:

Разоритель птичьих гнёзд

И кустов губитель!..

Сюда вполне можно было бы пририфмовать «лесной вредитель», но «вредитель» звучало ещё слишком страшно у нас в стране, где к этим годам их накопилось великое множество — в тюрьмах, лагерях и ссылке. Обвинялись они в чём угодно: в том, что не так говорили про власть, сомневались в правильности её действий, шутили по её адресу, рассказывали анекдоты; а то и потому, что имели неосторожность быть в прошедшие времена дворянами, священнослужителями или просто входили в состав семьи уже арестованных — были их жёнами, мужьями, детьми…

Полагаю, не нужно особо пояснять, что, порядком утомясь от происходящей вокруг нас непрерывной борьбы с врагами мира и социализма на всех континентах, а также в собственной стране, мы с Юлием не без удовольствия отводили сейчас душу, помогая милым животным и растениям перевоспитывать отрицательного Стася, кто на протяжении полутора часов, которые длится спектакль, конечно же, понемногу исправляется на глазах у публики и перед самым закрытием занавеса честно заявляет:

…Обещаю, никогда

Зайца я не трону,

Не разрушу я гнезда,

Не убью ворону

И не буду бить ужей!

Я хорошим стал уже…

Получать удовольствие от свободного перевода этой незатейливой пьески нам с Юлием поспособствовала его Лариса, сделавшая подстрочный перевод с польского. Я уже говорил, по-моему, что она знала почти всё: во всяком случае, почти все славянские языки, алгебраическую лингвистику, классическую литературу (и не классическую тоже); а также умела много чего: покупать в очередях продукты, сносно готовить из них разные блюда, чинить электричество, ремонтировать мебель. Успевая при этом гулять с собакой и писать диссертацию.

Что же касается двух комнат на Ленинском проспекте, то они свалились на их семью нежданно, негаданно, и благодарить за это следовало не, как обычно, генерального секретаря, партию и правительство, а представительство Белоруссии, которое находилось в одном доме с ними на Маросейке и решило расширить свои владения. В новом жилище семья Даниэлей состояла уже из трёх, а не из четырёх человек: мать Юлия определили в больницу, и, по-видимому, надолго, если не навсегда…

Я нашёл у себя на одной из полок первую афишу нашего спектакля, полученную в театре после генеральной репетиции.

Вот она:

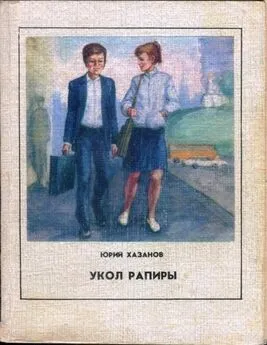

Мария Ковнацкая

Орешек

Музыкальное представление для детей

Перевод с польского и сценическая редакция

Ю. Даниэля и Ю. Хазанова

А дальше идут строки, написанные от руки и обращённые к нам:

Поздравляем пап с премьерой!

Сын Орешек очень мил:

Славный мальчик, умный в меру,

Радость детям подарил!

Потом следуют подписи артистов (Орешек, Белка, Барсук, Ежи, Стась, Бабушка, Уж, Ворона…) и приписка от начальства:

Дорогие Ю. и Ю.!

Надеемся, вы не упрекнёте нас в банальности, но на память приходит небезызвестное изречение о том, что мужчина обычно хочет быть первым, а женщина — последней. Поскольку руководство нашего театра олицетворяется лицами обоего пола, мы хотели бы стать вашей и первой, и последней привязанностью, и чтобы вы сделались нашими первыми и последними авторами…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: