В. Каргалов - Полководцы X-XVI вв.

- Название:Полководцы X-XVI вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ДОСААФ СССР

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:5-7030-0068-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Каргалов - Полководцы X-XVI вв. краткое содержание

О выдающихся полководцах России X-XVI веков, о блистательных победах русского оружия рассказывается в этой книге. Для массового читателя.

Полководцы X-XVI вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

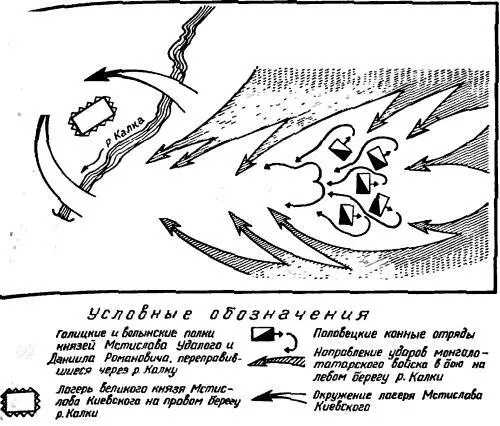

Битва на реке Калке (1223)

Взметнулись над монгольским строем шесты с хвостами рыжих кобыл на концах – бунчуки тысячников и темников, конная масса двинулась вперед и, набирая скорость, ударила по половцам. Другие монгольские отряды обтекали половцев справа и слева. И не выдержали половцы, начали поворачивать коней. Перед ними оставалась одна дорога отступления: прямо назад, на русские дружины.

Дальше случилось то, о чем с горечью писали летописцы: половцы «потоптали, убегая, станы князей русских, и смешались все полки русские». Хуже врагов оказались нестойкие союзники…

Но и в этих неблагоприятных условиях галичане Мстислава Удалого и волынцы князя Даниила сражались умело и мужественно, и, по словам летописца, «была сеча злая и лютая». Князь Даниил, бившийся рядом со своими дружинниками, был ранен, но продолжал разить врагов.

Опытный Мстислав Удалой вовремя заметил опасность окружения: свежие ордынские тысячи обтекали русские полки с двух сторон. Вместе с князем Даниилом он повел своих дружинников на прорыв. Пожалуй, это было единственно правильное с военной точки зрения решение, как то, что Мстислав Удалой и Даниил повели свои дружины не к укрепленному лагерю великого князя Мстислава Киевского, а в степь.

Трудное это было отступление. Монголы на свежих конях догоняли галичан и волынцев, и тогда они поворачивали коней, принимали боевой строй и встречными ударами отгоняли преследователей. Это было не бегство, а отступление войска, дух которого не был сломлен поражением. Мстислав Удалой и Даниил сумели вывести из степей значительную часть своих дружинников, а остальных князей, равнодушно взиравших на битву с вершины холма, ждала горькая участь…

Монгольские тысячи со всех сторон окружили лагерь русских князей. Три дня они безуспешно штурмовали укрепления, наспех сооруженные из земли, обозных телег, составленных рядом щитов. Не эта жалкая преграда, а мужество и стойкость русских воинов остановили натиск монголов, которые несли большие потери. Тогда Субедей и Джебе начали переговоры…

Если бы это случилось позднее, когда коварство и вероломство завоевателей стали всем известны, русские князья навряд ли поверили бы обещанию Субедея и Джебе сохранить им жизнь и отпустить за выкуп. Но эта была первая встреча с завоевателями, и князья согласились на сдачу. Участь их была поистине ужасной. По словам летописца, монголы «людей посекли, а князей задавили, положив под доски, а сами наверх сели пировать».

Потери русского войска в битве на реке Калке были очень тяжелыми, причем большинство воинов пало не в битве, а было перебито после сдачи укрепленного лагеря. Было убито шесть князей, а из дружинников только один из десяти благополучно вернулся домой, да и то только потому, что князья Мстислав Удалой и Даниил сумели прорваться через ордынское кольцо и организовать отход через степи. «И был вопль и печаль по всем городам и волостям», – печально заметил летописец. Именно с «Калкинским побоищем» связана былина о гибели русских богатырей, до того непоколебимо стоявших «заставами богатырскими» на рубежах Русской земли. Ранее непобедимые витязи после тяжелой битвы впервые решили отступить и укрыться от врага, они

Побежали в каменные горы.

В темные пещеры:

Как подбежит витязь к горе.

Так и окаменеет…

Звучит в этой былине народное предчувствие грядущих бедствий…

А тем временем князь Даниил продолжал борьбу за объединение Галицко-Волынской Руси, воевал с венграми, поляками, Тевтонским орденом, собственными боярами, не желавшими усиления княжеской власти. После смерти Мстислава Удалого он утвердился, наконец, в родном Галиче (князем Владимиро-Волынского княжества стал его брат и верный соратник Василько). Незадолго до нашествия Батыя он овладел Киевом. Собирал войско, строил новые укрепленные города: Холм, Львов, Угровеск, Данилов. Даниил Галицкий выдвинулся в первый ряд влиятельных русских князей.

Нашествие хана Батыя на Русь, которое началось глубокой осенью или в начале зимы 1237 года, осталось в памяти потомков как время народных бедствий, страданий и бесчисленных жертв. Но это было и время героической борьбы за свободу и независимость родной земли, время великого подвига народного, который не только сохранил условия для самостоятельного исторического развития Руси, но и защитил Центральную и Западную Европу от монголо-татарского завоевания. Великий русский поэт А. С. Пушкин писал: «России определено было великое предназначение: ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы, варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в степи своего Востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной Россией» [12] [12] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., 1949. Т. 9. С. 184.

.

Конечно, не только «необозримые равнины» остановили завоевателей: тысячекилометровые просторы Азии не стали для них препятствием. Завоевателей остановило героическое сопротивление русского народа и других народов нашей страны. В тяжкую годину Батыева нашествия было ни одного русского города, который бы сдался добровольно врагу, ни одного русского князя, который бы отправился на поклон к завоевателям.

Русские полководцы этого страшного времени…

Они сражались самоотверженно и умело, часто выбирали единственно возможную тактику войны, показывая ли личную храбрость и решительность, и не их вина, а беда, что сражаться приходилось с противником, многократно превосходящим по силам, имевшим опыт крупных военных кампаний и сражений. Они заслуживают того, о них благодарно вспоминали потомки!

Вопреки встречающемуся в исторической литературе мнению, русские князья не ограничивались обороной укрепленных городов, но сами выходили в «поле», пытаясь задержать завоевателей на границах своих княжеств.

Рязанский князь Юрий Ингоревич в начале зимы 1237 года, когда стало ясно, что не придет помощь ни из Владимира, ни из Чернигова, все же решил встретить завоевателей на границе своего княжества, «близ предел Рязанских». Там и была первая «сеча злая» рязанцев с ханом Батыем. «Едва одолели их сильные полки татарские», – отмечает автор «Повести о разорении Рязани Батыем». Потом шесть дней оборонялась против всего войска хана сама Рязань, столица княжества. Это была трудная оборона, предполагавшая умелое руководство немногими оставшимися силами – значительная часть рязанского войска погибла в битве у «пределов Рязанских». Только «в шестой день рано придоша погании ко граду, овии с огнем, инии с топоры, а инии с пороки, и с токмачи, и с лестницами, и взяша град Рязань месяца декабря в 21 день».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: