В. Каргалов - Полководцы X-XVI вв.

- Название:Полководцы X-XVI вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ДОСААФ СССР

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:5-7030-0068-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Каргалов - Полководцы X-XVI вв. краткое содержание

О выдающихся полководцах России X-XVI веков, о блистательных победах русского оружия рассказывается в этой книге. Для массового читателя.

Полководцы X-XVI вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

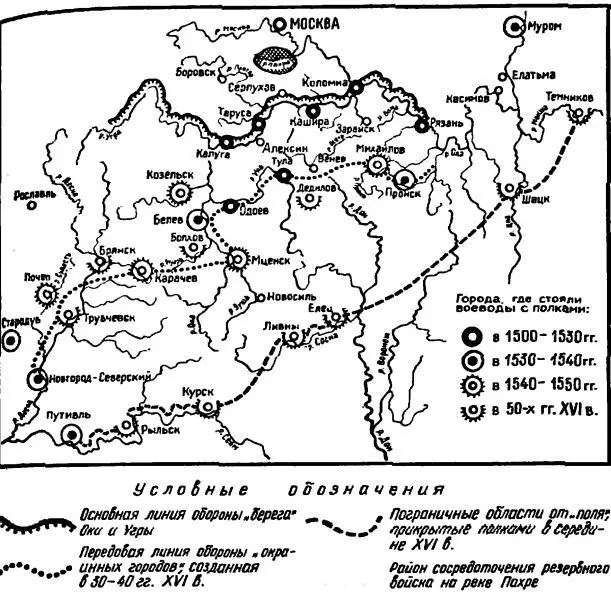

Но укрепления только тогда могли сыграть свою роль, когда они защищались достаточными военными силами. Равномерно распределить войска по всему тысячекилометровому рубежу было невозможно, требовался умелый маневр наличными силами, полководческое искусство воевод, тем более что крымцы были врагом не только сильным, но и коварным. Они старались нападать неожиданно, любили обходные маневры, фланговые удары, применяли разнообразные военные хитрости.

Интереснейшие сведения о крымском войске, его тактике и военных хитростях сообщал в своем сочинении «Описание Украины» французский инженер Боплан, почти полтора десятка лет строивший крепости на южной границе Польши. Правда, эти данные относятся уже к следующему столетию, но политическая и военная организация Крыма, тактика татарских набегов были удивительно консервативными, не изменялись в течение длительного времени.

Оборона южной границы в первой половине XVI века

«Вот как одеваются татары, - писал Боплан. - Одежду этого народа составляет короткая рубаха из бумажной ткани, кальсоны и шаровары из полосатого сукна или чаще всего из бумажной материи, настеганной сверху; более знатные носят стеганый кафтан из бумажной ткани, а сверху – суконный халат, подбитый мехом лисицы или куньим высокого сорта, шапку из того же меха и сапоги из красного сафьяна, без шпор. Простые татары надевают на плечи бараний тулуп шерстью наружу во время сильного зноя или дождя, но зимой во время холодов они выворачивают свои тулупы шерстью внутрь и то же делают с шапкой, сделанной из такой же материи. Они вооружены саблей, луком с колчаном, снабженным 19 или 20 стрелами, ножом за поясом; при них всегда кремень для добывания огня, шило и 5 или 6 сажень ременных веревок, чтобы связывать пленных. Только самые богатые носят кольчуги; остальные же, за исключением таковой отправляются на войну без особенной защиты тела. Они очень ловки и смелы в верховой езде, и столь ловки, что во время самой крупной рыси перепрыгивают с одной выбившейся из сил лошади на другую, которую они держат за повод для того, чтобы лучше убегать, когда их преследуют. Лошадь, не чувствуя над собой всадника, переходит тотчас на правую сторону от своего господина и идет рядом с ним, чтобы быть наготове, когда он должен будет проворно вскочить на нее. Вот как приучены лошади служить своим господам. Впрочем, это особая порода лошадей, плохо сложенная и некрасивая, но необыкновенно выносливая, так как сделать в один раз переход от 20 до 30 миль возможно только на этих бахматах ( так называется эта порода лошадей )…»

Полосу степей, отделяющую Крым от русской границы, татары старались пройти быстро и по возможности незаметно, «избирая свой путь по долинам, которые ищут и которые тянутся одна за другой; это делается для того, чтобы быть прикрытым в поле и не быть замеченным. Вечером, останавливаясь лагерем, они по той же причине не раскладывают огней, посылают вперед разведчиков, чтобы добыть «языка» от своих неприятелей, причем они прибегают ко всякого рода искусству и хитрости, чтобы застать неприятеля врасплох».

Страшен был вид многотысячной конной лавины, надвигавшейся из степи. «Татары идут фронтом по сто всадников в ряд, что составит 300 лошадей, так как каждый татарин ведет с собой по две лошади, которые ему служат для смены. Их фронт занимает от 800 до 1000 шагов, а в глубину содержит от 800 до 1000 лошадей, захватывает, таким образом, более трех или четырех миль, если шеренги их держатся тесно; в противном случае они растягивают свою линию более чем на 10 миль. Это изумительное зрелище для того, кто видит это в первый раз, так как 80 000 татарских всадников имеют более 200 000 лошадей; деревья в лесу не настолько густы, как лошади в поле, и издали кажется, будто какая-то туча поднимается на горизонте, которая растет все более и более, по мере приближения, наводя ужас на самых смелых…»

За двадцать или тридцать миль от границы орда перестраивает свои походные порядки. После короткого, на два или три дня, отдыха в «достаточно закрытой местности… татары разделяют свою армию на десять или двенадцать отрядов, каждый из которых содержит около тысячи лошадей. Затем они посылают половину своих войск, в составе шести или семи отрядов, направо, на расстояние одной или полутора миль друг от друга; то же самое они устраивают и с другой половиной войска, которая держится на подобном же расстоянии с левой стороны; это делается для того, чтобы иметь растянутый фронт от 10 до 12 миль. Впереди, на расстоянии около мили, идет сильный сторожевой отряд добывать «языка», чтобы знать, куда вести войско. Благодаря этому, татары движутся с полной безопасностью. Причина, почему татары идут отдельными отрядами, заключается в боязни, как бы их не открыли казаки, рассеянные в степях в качестве сторожевых пикетов на расстоянии двух-трех миль друг от друга, и не узнали бы точно их числа, потому что, в противном случае, они могут известить лишь о том отряде, который был виден. Поэтому очень трудно было определить, куда именно направляются главные силы крымского войска – «кош». Неожиданно прорвавшись через оборонительные линии, «кош» двигается внутрь страны, «плотною массою, медленно, но безостановочно, день и ночь, давая лошадям не более одного часу для корму», рассылая по сторонам крылья легкой конницы, которая грабит и опустошает окрестности и захватывает пленников. Воины в крыльях сменяются, чтобы пограбить могли все; задача же «коша» - ударить всей массой по пограничным войскам, если воеводы успеют вывести навстречу полки.

При приближении больших русских ратей татары отступали обратно в степи; догнать их, отбить добычу и пленных было чрезвычайно трудно, и не только из-за быстроты татарских коней-бахматов. Вырвавшись в Дикое Поле, они мгновенно рассыпаются на множество мелких отрядов, которые «расходятся лучеобразно в разные стороны». Мелкие отряды делились еще и еще, пока совсем не растворялись в степях. «Татары знают степь также хорошо, как лоцманы – морские гавани». Вообще, «встретить татар довольно трудно, разве как-нибудь случайно, застав их за едой, питьем или ночью во время сна но и тогда они держатся всегда настороже, рассыпаются в разные стороны, как мухи, куда кто может, но, убегая оборачиваются и пускают из лука стрелу так метко, что на расстоянии 60 или 100 шагов никогда не дают промаха по человеку».

Только далеко от границы, километрах в пятидесяти уже «чувствуя себя здесь в безопасности, делают большой роздых, восстанавливают свои силы, приводят себя в порядок. В течение этого отдыха, который продолжается одну неделю, они собирают вместе всю свою добычу, которая состоит из рабов и скота, и разделяют ее между собою. Самое бесчеловечное сердце тронулось бы при виде того, как разлучаются муж со своей женою, мать с дочерью, без всякой надежды увидеться когда-нибудь, отправляясь в жалкую неволю к язычникам мусульманам, которые наносят им бесчисленные оскорбления, – продолжает Боплан. – Грубость их позволяет им совершать множество самых грязных поступков, как, например, насиловать девушек и женщин в присутствии их отцов и мужей. Наконец, у самых бесчувственных людей дрогнуло бы сердце, слушая их крики и песни победителей среди плача и стонов этих несчастных русских, которые плачут с воплями и причитаниями. Итак, эти несчастные разлучаются в разные стороны: одни идут в Константинополь, другие – в Крым, третьи в Анатолию…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: