Рюрик Ивнев - У подножия Мтацминды

- Название:У подножия Мтацминды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рюрик Ивнев - У подножия Мтацминды краткое содержание

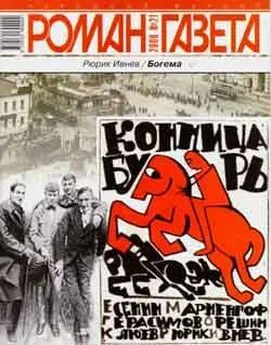

Рюрик Ивнев, один из старейших русских советских писателей, делится в этой книге воспоминаниями о совместной работе с А. В. Луначарским в первые годы после победы Октябрьской революции, рассказывает о встречах с А. М. Горьким, А. А. Блоком, В. В. Маяковским, В. Э. Мейерхольдом, с С. А. Есениным, близким другом которого был долгие годы.

В книгу включены новеллы, написанные автором в разное время, и повесть «У подножия Мтацминды», в основе которой лежит автобиографический материал.

У подножия Мтацминды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Дыр бул щир.

Это преподносилось переполненным до отказа аудиториям как новые стихи, пришедшие на смену старым, отжившим стихам символистов. Словесные бои происходили на многочисленных диспутах в здании городской думы, Тенишевском зале и зале, соседствовавшем с костелом на Невском проспекте.

После этих ожесточенных диспутов литературные враги направлялись в «Бродячую собаку», усаживались там за миниатюрные столики, на разных табуретках, и, устав от боев на эстраде, мирно беседовали, прерывая беседы остротами и каламбурами. Одной из любопытных деталей была та, что публика «Бродячей собаки» незримой, но ощутимой чертой разделялась на две категории. Первая носила название «Друзей собаки» и состояла из поэтов, художников, музыкантов, артистов (иногда это звание присваивалось и богатым, но только культурным меценатам). Другая категория состояла из людей посторонних искусству, но желающих провести время в обществе знаменитых или известных деятелей искусства. Официально они назывались «гостями», но за глаза их именовали презрительно «фармацевтами». (Вероятно, кто–нибудь из поэтов или художников бросил невзначай это острое словечко, и оно так понравилось, что получило «гражданство».)

Любопытна и история возникновения этого нашумевшего в свое время литературного кабачка. Одним из главных вдохновителей идеи создания в Петербурге литкабачка на манер парижского кафе, в котором собирались знаменитые французские писатели, был Борис Пронин, обладавший большим темпераментом и любовью ко всяким выдумкам.

Казалось бы, какое значение имеет помещение? — лишь бы оно было удобным. Но Пронин решил, что главный козырь — это помещение будущего кабачка, не удобства, а именно неудобства. После долгих поисков он наткнулся на прачечное заведение подвального этажа в большом доме на углу Михайловской площади. Этот подвал он арендовал, возможно, за более высокую плату, чем получал хозяин дома от владельца прачечной, и отремонтировал его.

Талантливый художник Судейкин расписал стены и потолок бывшей прачечной яркими красками. Были куплены или раздобыты у любителей старины венецианские фонари; мебель нарочито простая — деревянные столики и табуретки, пестро раскрашенные; развешаны причудливые занавески, в нишах расставлены древние статуэтки; мигают электрические лампочки, зажигаясь по мере, необходимости, чтобы создать нужное настроение.

Сделано было все, чтобы гости были ошарашены если не настоящей роскошью, то пестротой и оригинальностью. Конечно, была и небольшая эстрада для выступлений. Кто здесь только не выступал впоследствии и кто не пил кофе с ликером на этих маленькие табуретках у миниатюрных столиков! Весь артистический и литературный Петербург 1912—1915 годов побывал здесь.

Гром войны 1914 года не повлиял на «Бродячую собаку». Она не поджала хвост, но, казалось, начала хлопать им о пол, залитый ликерами, еще оживленнее. Петербург начал наполняться беженцами из западных губерний. Многие из них были «знатными и богатыми». И они нахлынули во все злачные места в поисках развлечений, долженствующих смягчить их печаль по покинутым домам, во все увеселительные места столицы, и, конечно, такой оригинальный уголок столицы не мог пройти мимо их внимания. Многим из них, побывавшим в свое время в Париже, нравилось, что и в Петербурге есть кабачок, напоминавший знаменитые парижские кафе. Но надо отдать справедливость «Бродячей собаке» (то есть поэтам, выступавшим там), что она не поддалась шовинистическому угару и, в отличие от прочих концертных залов и театров, не жаловала «соловьев над, кровью», как называли тогда тех поэтов, которые воспевали войну.

В «Бродячей собаке» выступления поэтов, прославлявших войну, считались «дурным тоном». Не помню, при каких обстоятельствах «Бродячая собака» приказала долго жить, но помню (это было в 1916 году), что Борис Пронин получил субсидию и открыл новый литературный, но уже не кабачок, а «шикарный» ресторан «Привал комедиантов» на Марсовом поле, в доме известного в то время миллионера Рубинштейна, которого почему–то называли Митька Рубинштейн.

«Привал комедиантов» был гораздо обширнее «Бродячей собаки» и «величественнее», но в нем был уже не тот уют: дух «Бродячей собаки» испарился. Холодный электрический свет освещал мертвенные лица пытавшихся веселиться людей, но веселья не получалось.

Создавалось такое впечатление, как будто власть незаметно перешла от «Друзей собаки» к «фармацевтам».

Музыка гремела, оглушала, но не радовала. Поэт Михаил Кузмин по–прежнему пел свои стихи, сам себе аккомпанируя. Так же блестело его золотое пенсне, но все, вместе взятое, было уже не то.

Надвигавшееся крушение империи не могло не повлиять на настроение и поведение интеллигенции.

Наиболее дальновидные начинали понимать, что революция не за горами. Многие хотели только нового, некоторые хотели нового и боялись его. Были и такие, которые махнули на все рукой и пытались веселиться: «Хоть час, да мой!»

Итак, веселья не получалось, потому что настоящего веселья не могло быть без уверенности в завтрашнем дне. Те, которые по–настоящему любили Россию, задумывались о ее судьбе. Эта тревога за Россию отражалась особенно остро у самого замечательного поэта того времени, Александра Блока.

Такова история знаменитого в то время литературного кабачка «Бродячая собака».

Улица Широкая

Облака проплывали над Лахтинской. Эти июльские дни были не очень жаркими в 1917 году в Петрограде (тогда мало кто говорил «Петроград»). Мне запомнилось, что когда мы с Николаем Бальмонтом, молодым пианистом, перебегали с Лахтинской Малым проспектом на Широкую, то свежий ветерок шевелил нам волосы, а солнце пятнами ложилось на стены домов, казавшихся нам вялыми и обессиленными со своей истрескавшейся штукатуркой. Впрочем, когда не скользишь по ним взглядом, как обычно, а начинаешь пристально всматриваться в них, то всегда находишь какие–нибудь изъяны. Зеленая трава пробивалась между камнями мостовой, словно пушок на щеках юности. Теперь говорят: июльские дни. А тогда никто не думал, июль это или не июль, просто стояло нежаркое лето, и ветер с моря (а может быть, и не с моря) гнал бесцеремонно облака над Широкой улицей. Теперь эта улица называется улицей Ленина.

И вот эти три дня отшумели, и снова стало тихо, и по улицам ходили няньки с детьми и собачками, а дворник объяснял кому–то, как пройти к Шимановским во дворе направо, пятый этаж. И я напрягаю память, как борцы и боксеры мускулы перед зеркалом фотоаппарата, я хочу припомнить всех, кто проходил по Широкой, в те минуты, когда солдаты, подчинившись Керенскому, искали Ленина, чтобы его арестовать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Рюрик Ивнев - Кричащие часы [Фантастика Серебряного века. Том I]](/books/1091871/ryurik-ivnev-krichachie-chasy-fantastika-serebryanogo.webp)