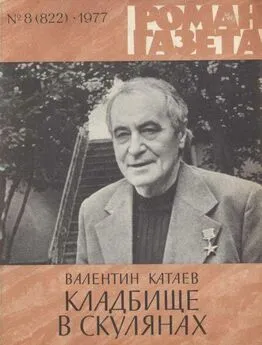

Валентин Катаев - Кладбище в Скулянах

- Название:Кладбище в Скулянах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Катаев - Кладбище в Скулянах краткое содержание

В мовистком романе «Кладбище в Скулянах» (1974) грань между прошлым и настоящим, фантазиями и явью, жизнью и смертью — размыта. Герой «Кладбища в Скулянах» находит дневники деда и возвращается к страницам нашей истории — войне 1812 года, сражениям с горцами на Кавказе, к ссылке Пушкина в Кишинев.

«Мовизм» — придуманное Катаевым определение, обозначения своего литературного стиля — от французского mauvais — плохой, дурной.

Кладбище в Скулянах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Не могу не вспомнить: отец был строг, но очень меня любил, приучая меня ко всяким опасностям, например, к езде верхом без седла, приказывая кучеру Остапу сажать меня на коня и отпускать. Ездил я далеко за местечко на превосходном коне Овсяннике…»

«…чудный конь, смирный, при нешибкой езде ходил иноходью, что было очень удобно для маленького мальчика».

Как увидит читатель в дальнейшем — если у него хватит терпения дочитать эту книгу, — будучи уже на военной службе во время кавказской кампании, дедушка много внимания обращал на лошадей и много ими занимался среди забот и опасностей походной жизни.

«Зимой при страшной вьюге и метели отец, выходя из кабинета в сени, бывало, крикнет:

— Ваня!

И я моментально, застегнув курточку, в шапке, вылетал в сени. Мать шла за мной».

«Вопрос:

— Здоров ли ты?

Я отвечал:

— Здоров, папочка.

Отворяя дверь во двор и повелительно указывая пальцем, отец командовал своим офицерским голосом:

— Марш!

В одну минуту я бросался в кучу снега и начинал барахтаться».

«Мать моя, стоя в ледяных сенях и подняв сложенные руки, со слезами на глазах восклицала:

— Майн гот! О майн гот! Майн либер зон!

— Ничего, — отвечал отец, — коли выдержит, будет здоров, а не выдержит — похороним. На кладбище много места».

«Затем он командовал:

— Довольно!

…и я вскакивал и становился перед ним как солдатик по команде „смирно“».

«Вопрос:

— Здоров?

И я отвечал:

— Здоров, папочка!

Хлопая меня по плечу, он говорил:

— Молодец!

И, обращаясь к матери, говорил:

— Бери его. Переодень в сухое».

«Мать хватала меня на руки и уносила в свою душистую комнату, начав переодевать. Прыгая на одной ножке со снятым мокрым чулком, я, бывало, кричал с восторгом:

— Папа сказал мне: молодец!

Мать только отвечала мне: „Гут, гут“, — и торопилась натянуть на мои ноги сухие шерстяные чулки домашней работы».

«Радость от похвалы отца была настолько сильна, что я готов был броситься в огонь, если бы он приказал».

«Через два года после поступления к учителю отправили меня в Одессу к моим братьям, которые, окончив Ришельевский лицей, служили в этом городе: старший брат, Александр, в коммерческом суде, а младший, Яков, в государственном банке. У них была квартира из двух комнат — одна была общею нашей спальней, а другая гостиной, где я занимался…»

Здесь рукопись обрывается, а на полях рукой деда карандашом написано:

«В 1844 году после Пасхи мой зять Ковалев, наняв возчика — повозку с будкой, — повез меня учиться в Одессу».

«Первый день поездки был довольно скучен и однообразен. Ровная местность, гладкая степь, не на чем отдохнуть глазу».

«На другой день пейзаж стал более разнообразен, начались горы, деревни, и наконец пошел дождь, ввиду которого мы раньше окончили дневную поездку, остановясь ночевать в одной болгарской деревне. Нам была отведена очень чистая комната. Хозяин дома, занятый выжиманием вина в особо устроенном сарае, производил его довольно чисто».

«Переночевав, мы выехали. День был чудный. Мокрая зелень блестела на солнце. Освеженный ароматный воздух заставлял забывать неудобства нашего путешествия».

«На третий день мы въехали в Кишинев и остановились на постоялом дворе. Оттуда пошли отыскивать поручика Модлинского полка Войтова. Мы застали его в офицерском собрании, где была масса его товарищей — все люди почтенного возраста; между ними ни одного молодого, как мы привыкли видеть в армии теперь».

Я думаю, это были ветераны войны Двенадцатого года.

«Поговорив о том о сем, мы простились и ушли домой. На следующий день после обеда на постоялом дворе выехали. Вечером другого дня остановились в Тирасполе, где ночевали, тоже на постоялом дворе».

«Наутро опять были в дороге…»

«Проезжая мимо Бендер, мы мельком увидели крепость — не грозную твердыню, где в начале XVIII века искал последней опоры разбитый Петром под Полтавой шведский король Карл XII и предатель России, кровавый старик Мазепа, а мирный уголок, где помещался военный госпиталь и склады с разным имуществом».

«Через некоторое время наше путешествие окончилось. В Одессе мы остановились на постоялом дворе в доме Томазини, теперь Бернштейна, на углу Полицейской улицы и Александровского проспекта. Дом этот существует и теперь в том же виде, но третий этаж надстроен. Закусивши, мы пошли в банк к брату Якову…»

Тут карандашные пометки на полях кончаются, и рукопись обрывается несколькими пустыми пожелтевшими страничками.

…Вижу девятилетнего мальчика в курточке, Ваню, моего дедушку, которого везут из Скулян в Одессу поступать в гимназию.

Ваня впервые расстается с отчим домом, с матерью и отцом в армейском капитанском мундире, которые стоят на крыльце, глядя на дорожную повозку с будкой — так называемой халабудой, — увозящую в клубах холодной утренней пыли их младшего сына в новую жизнь.

Мать утирает щеки платком, отец хмурится, бодрится, старается выглядеть молодцом, опирается на палку.

Больше Ваня уже никогда его не увидит.

Что может сравниться с чувством первого расставания с родным домом, с местами, знакомыми с самого раннего детства? Кто знает, быть может, Ваня уже никогда в жизни не проедет по этой скучной, плоской равнине вдоль пограничной реки Прут, которая в его детском воображении превращалась в романтическую местность, полную красот и загадок. Сердце его сжимается от недобрых предчувствий, свойственных человеку, впервые покидающему семью. Чаще всего эти дурные предчувствия оказываются ложными. Но кто знает, что будет впереди!

Впрочем, эти черные мысли быстро проходят. Внимание то и дело отвлекается. Маленький Ваня видит вокруг себя незнакомую страну, живописную область Российской империи между двумя реками — Прутом и Днестром. С каждой верстой местность становится все красивее. Невысокие горы, скорее холмы, дальние отроги Карпат, долины, возвышенности, как бы переливающиеся одна в другую, кое-где грабовые и дубовые рощи — по-молдавски «кодры», — уже покрытые первой зеленью, пасхальное небо с легкими облачками, яркое, но не резкое солнце, аисты-черногузы на камышовых и соломенных крышах чистеньких, даже нарядных молдавских деревень, мазанки со столбиками навесов — голубые, лиловые, розовые… Первая пыль над дорогой… Первая бабочка… Начинающие зеленеть ореховые деревья.

Иногда на горизонте появляются старинные турецкие крепости — свидетели русской военной славы, свидетели побед и поражений. Тени Петра, Карла XII, Кантемира, турецких полководцев, шведских солдат, Суворова, Потемкина.

Маленький Ваня ехал по полям, где еще до сих пор в земле находили чугунные ядра, заржавленные штыки-багинеты. Вокруг мальчика простирался театр бывших войн… Но, может быть, не только бывших, но и будущих, кто знает? Это бросало тревожную тень на окрестности. Ванино воображение было не в силах проникнуть в будущее. Будущее не просматривается сквозь голубой зеркальный воздух ранней весны, но тень будущего как бы плывет вдоль волнистого горизонта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Валентин Катаев - Флаг [Рассказы]](/books/1094071/valentin-kataev-flag-rasskazy.webp)