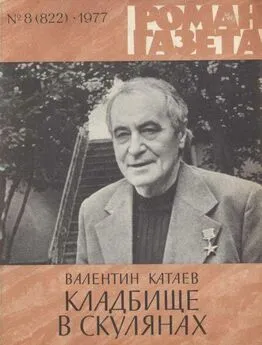

Валентин Катаев - Кладбище в Скулянах

- Название:Кладбище в Скулянах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Катаев - Кладбище в Скулянах краткое содержание

В мовистком романе «Кладбище в Скулянах» (1974) грань между прошлым и настоящим, фантазиями и явью, жизнью и смертью — размыта. Герой «Кладбища в Скулянах» находит дневники деда и возвращается к страницам нашей истории — войне 1812 года, сражениям с горцами на Кавказе, к ссылке Пушкина в Кишинев.

«Мовизм» — придуманное Катаевым определение, обозначения своего литературного стиля — от французского mauvais — плохой, дурной.

Кладбище в Скулянах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тенистый, весь в зелени, маленький провинциальный Кишинев с одноэтажными городскими домиками, в одном из которых совсем еще недавно жил ссыльный Пушкин… Гарнизонное собрание, где Ваню поразило, что почти все офицеры — люди пожилые, даже старые, как и его отец, ветераны достославного Двенадцатого года, как бы овеянные славой Бородина, Смоленска, Дрездена…

…А там дальше вдруг — резкая полоса ни разу в жизни еще не виданного моря, того самого Черного моря, которое в энциклопедических словарях часто называлось заливом Средиземного…

…И наконец въезд в Одессу, в богатый, шумный, каменный город порто-франко.

Но что такое порто-франко? Не каждый знает.

Вот что об этом пишет одесский летописец Де-Рибас, потомок того самого Де-Рибаса, одного из основателей города в том виде, в каком он существует и ныне:

«Летом 1817 года стали направлять в сторону Куяльницкого лимана большие партии арестантов и вольнонаемных рабочих для прорытия канавы вокруг Одессы от Куяльника до Сухого лимана на протяжении 24-х верст. Канава эта должна была служить чертою, внутри которой все привозимые морем иностранные товары могли быть продаваемы без взимания за них таможенных пошлин. При вывозе этих товаров за черту города для направления внутрь России или транспорта за границу они оплачивались обычным порядком, для чего были устроены особые таможенные заставы (Херсонская и Тираспольская). Множество иностранных судов стояло на рейде, зная о предстоявшем введении в Одессе нового таможенного порядка. Они ожидали сигнала, чтобы поскорее причалить к пристани и выгрузить беспошлинный товар. Наконец раздался этот сигнал — пушечный выстрел…»

«Вся жизнь в Одессе преобразилась, все стало в ней дешево, и самые малоимущие слои населения могли себе позволить роскошь пользоваться заграничными произведениями…»

Вот что такое было порто-франко. Одесса стала чем-то вроде вольного города, и эта райская жизнь продолжалась до 1857 года.

Стало быть, дедушка приехал в Одессу времен порто-франко, и его поразила кипучая жизнь этого богатого европейского портового города, по сравнению с которым Кишинев, не говоря уж о родных Скулянах, казался захолустьем. В особенности поразил дедушку одесский порт с волнорезом и сияюще-белым Воронцовским маяком в форме удлиненного колокола, вокруг которого летали тучи чаек. В порту стояло множество торговых заграничных судов, анатолийских фелюг, бригантин, дубков, легкокрылых яхт, среди которых иногда виднелись черные трубы колесных пароходов, покрывавших вокруг себя воду сажей. Грузчики тащили на спинах тюки товаров и сваливали их в пакгаузы. Иные из грузчиков были полуголые, в турецких фесках. В толпе расхаживали иностранные матросы, шкипера с трубками в зубах.

Иногда к пристани подкатывал блестящий экипаж с каким-нибудь местным негоциантом-итальянцем или греком. Все вокруг кипело портовой жизнью.

А в открытом море, среди сине-зеленых волн с барашками пены, шло — при свежем крепком ветре — несколько военных фрегатов Черноморского флота под всеми своими многоярусными надутыми парусами, с треугольниками кливеров над бушпритами, с андреевскими флагами — косой голубой крест на белом фоне, — с медными пушками, виднеющимися в глубине квадратных люков, называемых портами. И чудная эта картина со всеми своими подробностями показалась мальчику как бы символом славы и могущества России. Слезы восторга навернулись на его голубые глаза.

А когда через несколько лет началась война на Кавказе, молодой восемнадцатилетний юноша, как об этом впоследствии написала сестра моей покойной мамы, тетя Наташа, в своей «Хронике семьи Бачей», немедленно отправился добровольцем, или, как тогда говорили, охотником, на поле брани. Там он, «не считаясь с опасностью для жизни, с юношеским пылом бросался в самые опасные места боя».

Первые годы военной службы дедушки мне неизвестны, так как тетрадь с их описанием утрачена. Но сохранилось несколько других тетрадей, из которых одна, по-видимому, вторая, начинается прямо со средины фразы:

«…командир полка ввиду невозможности доставать продовольствие разрешил получать нам из рот на приварочные деньги (3 копейки в сутки) сухари и пищу, если таковая готовилась. Это нам много помогло, по крайней мере, не чувствовалось голода».

По-видимому, это писалось дедушкой уже в старости, в виде мемуаров, которые были так распространены среди отставных генералов, считавших долгом оставить потомкам описание своей военной службы.

Рука у него была еще довольно твердая, чернила не слишком выцвели, и писались мемуары уже не гусиным пером, а стальным, отчетливо.

Все же мне стоило большого труда разобрать не всегда понятные завитушки, свойственные его полустаринному почерку. Он, например, писал букву «с» в виде громадной скобки, уходящей глубоко вниз, так что я долго не мог привыкнуть к тому, что этот странный знак есть не что иное, как обыкновенная буква «с».

Букву «ж» он писал так же точно, как свое загадочное громадное «с», но только с каким-то узелком посередине, так что часто поначалу мне приходилось гадать, какая это буква: «с» или «ж»?

Букву «л» он писал в виде геометрического обозначения угла или уменьшенного латинского «L».

Удивительно, что я тоже одно время вдруг стал писать эту букву таким же манером: вероятно, во мне начали проявляться дедовские гены, так же точно, как некогда, в свою очередь, они перешли к дедушке от прадедушки, в особенности в начертании буквы «Б», стоявшей в начале их фамилии. В этом я убедился, когда получил из молдавского архивного управления фотокопию подписи моего прадедушки на какой-то официальной бумаге того времени, обнаруженной в архиве Скулян: подпись с росчерком. Кроме трудных букв «с», «ж» и «л», в почерке дедушки была еще одна особенность, свойственная также и почерку его отца: часто последние буквы какого-нибудь слова делались мал мала меньше, совсем крошечные, почти микроскопические. Для того, чтобы их прочесть, приходилось прибегать к увеличительному стеклу.

Вся рукопись деда представляется мне теперь как ряд сильно увеличенных, почти огромных прописей, бегущих перед моими глазами как странные призраки букв-великанов.

Волшебная сила увеличительного стекла как бы возвращала их ко мне из непомерно далекого прошлого, принося с собой яркие картины этого прошлого: скалистые горы, сакли, каменистые дороги, горные реки, ущербную луну…

«Денщики всегда пользовались этим и для пропитания себя…»

Значит, дедушка в это время уже имел денщика, то есть был офицером.

Сначала доброволец, охотник, потом совсем молоденький офицер, подпоручик, некогда и я повторил в юности начало дедушкиной, да и прадедушкиной военной карьеры с той лишь разницей, что прадедушка дослужился до капитана, дедушка вышел по старости лет в отставку в чине генерал-майора, а меня застала революция прапорщиком, представленным к производству в подпоручики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Валентин Катаев - Флаг [Рассказы]](/books/1094071/valentin-kataev-flag-rasskazy.webp)