Иван Сергеев - Тайна географических названий

- Название:Тайна географических названий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Сергеев - Тайна географических названий краткое содержание

Книга представляет собой занимательное повествование о появлении многих географических названий (городов, сел, рек, озер и т. д.) В ней собран наглядный материал, приведены яркие примеры, объясняющие то или иное название.

Тайна географических названий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К таким же неповторимым памятникам культуры прошлых веков относятся и древние топонимы, в которых отражается история нашей страны и нашего народа.

В любом старинном городе можно встретить топонимы, которые в самих себе хранят «тайну» своего возникновения. В Москве остались десятки древних названий, и среди них, к примеру, название Покровских ворот — как именуют место у выхода Покровки (нынешней улицы Чернышевского) к Бульварному кольцу. Никаких ворот тут нет в помине, но в свое время они существовали, а затем были снесены растущим во все стороны городом.

Снесены были не только Покровские, но и Мясницкие, Сретенские, Петровские, Никитские и другие ворота вместе с толстыми стенами, окружавшими Белый город, как называлось полукольцо улиц и переулков вокруг Китай-города и Кремля. Москвичи, разумеется, давно уж привыкли к несуществующим воротам, о которых громогласно объявляют водители автобусов и троллейбусов, но многие приезжие, впервые попавшие в Москву, удивленно ищут ворота, не подозревая о том, что они исчезли уже более двухсот лет назад.

Такой же важной магистралью, как Маросейка — Покровка, была и Мясницкая улица, носящая сейчас имя Сергея Мироновича Кирова. Так же как и Покровка, эта улица заканчивалась у ворот в стене Белого города.

Почти к самым стенам примыкали дворы мясоторговцев, а за стенами находились мясные лавки. От этого и ворота Белого города стали называться Мясницкими.

Между Мясницкими и Покровскими воротами лежал Чистопрудный бульвар. Как и все бульвары, зеленым кольцом окружающие древнейшую часть Москвы, он был устроен в первой половине XIX века, когда снесли толстые стены, окружавшие Белый город. А в XVI веке под этими стенами шумел рынок — животинный двор, где продавали коров, овец, свиней. Рядом с рынком стояли государевы бойни и мытный двор, на котором взимали мыт (пошлину, налог). Но мясники, чтобы избежать лишних расходов, били скотину не на государевой бойне, а прямо у своих мясных лавок. Туши разделывали, а отбросы выкидывали в пруды, из которых вытекала маленькая речка Рачка, впадавшая в Москву-реку, неподалеку от устья Яузы.

Отходы убоя разлагались, отравляли воздух и заражали окрестности. С весны до осени над прудами стоял страшный смрад, и неудивительно, что они назывались «погаными».

Сейчас ничто на Чистых прудах и во всей округе не напоминает о прошлом, кроме сохранившихся еще в памяти москвичей названий Мясницких ворот и Костянского переулка, где прежде была свалка костей, остававшихся в мясных лавках после разделки туш.

Когда же Поганые пруды стали Чистыми?

В конце XVII века любимец царя Петра I Александр Меншиков приобрел большой участок земли у Мясницких ворот — весь квартал от Мясницких ворот до нынешнего Телеграфного переулка. В своих владениях Меншиков развел сады и оранжереи, построил каменные палаты и великолепную церковь Архангела Гавриила, известную под именем «Меншиковой башни», — она выходит фасадом на нынешний Телеграфный (прежде он назывался Архангельским) переулок. По приказанию Меншикова мясные лавки были убраны и переведены в Замоскворечье, а Поганые пруды очищены. С того времени они и стали Чистыми, хотя в наши дни существует только один пруд — остальные засыпаны и на их месте зеленеет Чистопрудный бульвар.

Телеграфный переулок получил свое название по огромному подворью Главного почтамта, где помещался и Главный телеграф, до перевода его на Тверскую, ныне улицу Горького. Подворье Главного почтамта почти целиком заняло территорию бывших меншиковских владений.

С тех пор как пруды стали чистыми, в этот район потянулись на жительство приезжие «немцы» — так москвичи называли всех иноземцев, не умевших говорить по-русски: они были «немцами», то есть «немыми» людьми. До этого иностранцы уже не раз пытались селиться поближе к Китай-городу и Кремлю. Они приобретали дворы, платя за землю втридорога, воздвигали дома, строили свои храмы. Но под нажимом духовенства, жаловавшегося на уменьшение доходов и на то, что «немцы» совращают православных в свою ересь, царь Михаил Федорович запретил продажу земельных участков иностранцам. Все «немцы» постепенно переселились за город, в Немецкую слободу на берегу реки Яузы, в специально отведенный для них район. Он находился за слободой басманников — дворцовых пекарей, выпекавших казенный хлеб «басман». На месте бывших Басманной и Немецкой слобод появились впоследствии Старая и Новая Басманные улицы, Немецкий рынок, Немецкая улица, Старокирочный и Новокирочный переулки, где стояли когда-то кирки — лютеранские храмы.

Пласты истории

Обо всем этом мы узнали: путем долгих розысков и сложных расспросов, осторожно подходя к расшифровке очередного «загадочного» названия — ведь каждое из них имело своего предшественника, а у него, в свою очередь, тоже были какие-то свои предки. Нам как бы приходилось заниматься раскопками, снимать одно за другим наслоения времени. Теперь уже можно было мечтать о том, чтобы своими глазами увидеть эти пласты истории — чертежи и планы города, составленные в разные периоды времени.

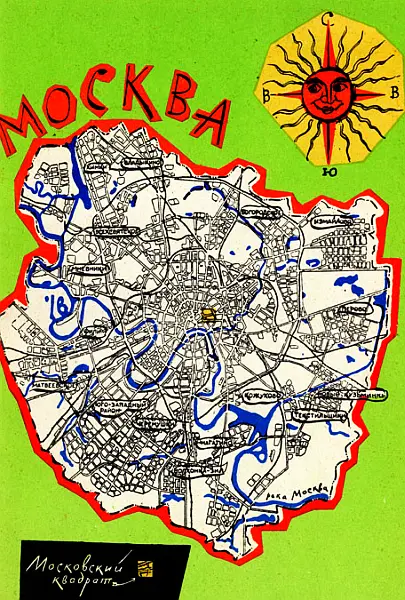

В конце концов удалось найти несколько карт города: план современной Москвы, план начала нашего века, чертеж столицы, сделанный незадолго перед наполеоновским нашествием, план второй половины XVI века и разные картинные чертежи, нарисованные путешественниками.

В каждом веке была своя манера составлять городские планы. В древности город изображался картинкой, на которой были хаотически нагромождены друг на друга различные строения. Позже планы города рисовались как бы с птичьего полета, а потом их стали изображать не рисунком-картинкой, а чертежом — планом.

А нам хотелось перерисовать все эти планы в одном масштабе, в одной манере так, чтобы при наложении друг на друга они совпадали в каких-то неподвижных точках; этими постоянными точками могли, конечно, служить прочные каменные сооружения — церкви, дворцы, монастыри. Мы полагали, что если бы эти планы перерисовать на прозрачной бумаге, то у нас в руках оказался бы своеобразный рентгеновский снимок, на котором сквозь сегодняшний день нашего района просвечивало бы его прошлое: мы увидели бы, как появляются и исчезают улицы и переулки, как одно название сменяется другим.

Цветная вклейка познакомила нас с планом современной Москвы в ее новых границах, отмеченных красной краской. Почти в центре этого плана вы видели небольшой желтый квадратик. О нем-то и рассказывалось в предыдущей главке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: