Иван Сергеев - Тайна географических названий

- Название:Тайна географических названий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Сергеев - Тайна географических названий краткое содержание

Книга представляет собой занимательное повествование о появлении многих географических названий (городов, сел, рек, озер и т. д.) В ней собран наглядный материал, приведены яркие примеры, объясняющие то или иное название.

Тайна географических названий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

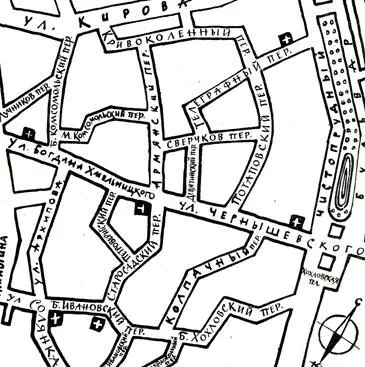

А сейчас познакомьтесь с тем же московским квадратом, увеличенном настолько, чтобы можно было ясно прочесть названия площадей, улиц и переулков. План этот относится к тому же времени, что и общая карта столицы, то есть с 1962 году.

Следующий за ним план представит вам этот же московский квадрат в том виде, в каком он существовал полвека назад.

На первый взгляд никаких особенных перемен на чертеже за истекшие пятьдесят лет не произошло.

Но вглядитесь внимательней.

Да, топография этого района не претерпела особенных изменений, зато топонимия изменилась удивительно.

От старых, дореволюционных названий до нашего времени сохранилось не больше половины. Исчезло и много крестиков, обозначавших на плане церкви. Часть их снесли за ветхостью или потому, что они мешали растущему движению городского транспорта, а часть церковных зданий, покинутых прихожанами и сбросившими с себя сан священниками, приспособили под культурно-просветительные учреждения. Некоторые же церковные здания были сохранены как архитектурные памятники старины.

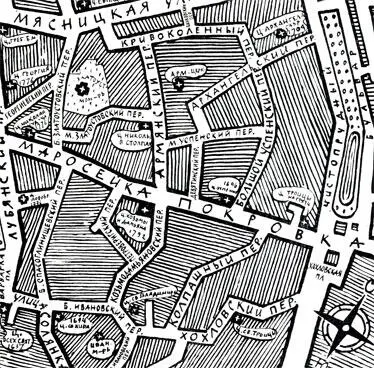

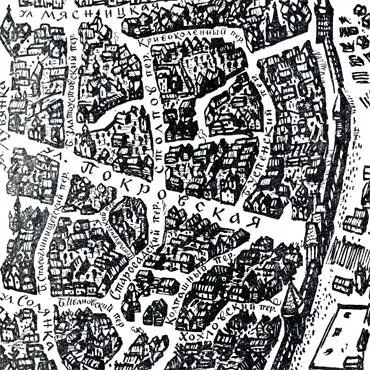

А на этом плане изображен тот же уголок Москвы, каким он был за полтораста лет до наших дней, в начале XIX века, в канун Отечественной войны 1812 года.

Нашествие Наполеона, пожар и разграбление Москвы сильно изменили облик и этого района столицы: почти все деревянные здания на Мясницкой улице сгорели. Вместо них были построены каменные дома. Сгорела дотла правая сторона Маросейки, и при новой застройке улица была расширена. Все эти перемены, происшедшие после пожара, конечно, были очень заметны для тогдашних москвичей, но на топонимии района они почти не отразились.

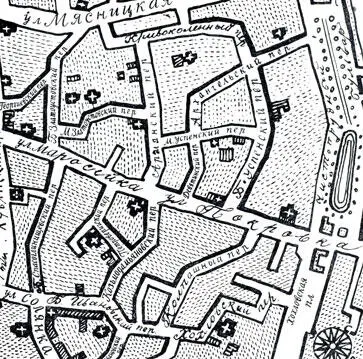

Последний чертеж изображает наш московский квадрат так, как он выглядел в начале XVI века: кривые улицы с хаотическим нагромождением деревянных домов, каменные церкви и часовенки, крепостные стены с воротами, окружавшие Белый город… По сравнению с предыдущим планом можно видеть, как изменился облик этого уголка столицы за двести с лишним лет и какие перемены были в его топонимии.

Историки ведут свой рассказ по течению времени. Повествуя о судьбах города, народа или государства, они излагают их в порядке следующих друг за другом событий.

У археологов подход к истории иной. Они идут как бы против течения времени.

Ведя раскопки, ученые осторожно поднимают один слой земли за другим. С великой бережностью, орудуя не только лопатой, но и пинцетом и иглой, они извлекают из этих слоев, накрывающих друг друга, остатки материальной культуры. По черепкам горшков, полуистлевшим обрывкам ткани и кожи, по серо-зеленым от времени медным, бронзовым изделиям и монетам, по предметам обихода и различным видам оружия, по украшениям из золота, серебра и драгоценных камней археологи читают ненаписанные, но полные достоверности страницы жизни ушедших поколений.

Вот так же и нам, знакомясь с топонимией города и его историей, приходилось двигаться как бы против течения времени: мы поднимали один за другим пласты истории города, отраженной в его планах и чертежах. Мы шли к истокам сегодняшней Москвы…

Как раз в эти годы начиналась реконструкция столицы. На наших глазах бурно менялись топография города и его облик: уничтожались крутые спуски, срезались холмы, засыпались овраги и ямы, выпрямлялись улицы и переулки. Многометровые слои обнаженной земли порой походили на настоящий археологический музей. Ведь в былые времена улицы поливались и подметались не так тщательно, как сегодня. Все малоценное, что падало на землю, затаптывалось прохожими: обломок ножа, сломанная игрушка, черепок, мелкая монета, утонувшая в пыли или грязи…

Особенно много таких находок было извлечено на строительстве первой очереди метро. Часть подземных линий строилась открытым способом; сначала по будущей трассе прокладывалась очень глубокая траншея, а затем, после укладки рельсов и всего подземного хозяйства, эту траншею перекрывали и засыпали. Археологи Москвы никогда не мечтали о таких грандиозных работах в центре столицы. И легко представить себе, сколько ценнейших для науки материалов принесли эти раскопки.

Много нового дали эти раскопки и жителям Москвы: до этого они не очень задумывались, почему из столетия в столетие городские строения будто становились ниже ростом и, как говорится, «врастали в землю».

Конечно, опускались в землю не здания, а из года в год поднимался уровень земли. Этот «подъем» — на один-два сантиметра в год — происходил совсем неприметно для горожан. А за десятилетия и века такой «культурный слой» нарастал на много метров. Под асфальтовой мостовой Москвы лежит другая мостовая — брусчатая, под нею — булыжная, под булыжной — бревенчатая… На одной из центральных улиц — на улице Горького — метростроевцы обнаружили «слоеный пирог» из девяти мостовых, лежавших одна над другой… Между некоторыми из них чернели слои обугленного дерева — следы московских пожаров. Ведь Москва за долгое свое существование выгорала не однажды. Горели не только деревянные церкви, дома, амбары, сады, заборы, но и мостовые: они были сложены из бревен.

Раскопки помогли разгадать и одну из топонимических загадок древнего города, дотоле не поддававшуюся расшифровке. Москву давно уже называли «белокаменной». Но откуда мог появиться такой эпитет? Стены Кремля были сложены из красного кирпича, а до этого — из бревен. Стены домов в древней столице тоже не отличались белизной. Что же в ней могло быть белокаменным?

Правда, похожее название было у Белого города. Однако он назывался так отнюдь не потому, что фундаменты его стен были выложены белым камнем, а оттого, что земля, лежавшая под защитой этих стен, считалась «белой», то есть освобожденной от земельных налогов, которыми облагались «черные» земли ремесленников, торговцев и землепашцев.

Тайну эпитета открыли археологи. При раскопках во время строительства метрополитена они обнаружили, что один из пластов мостовых представлял собой чистый белый камень. Оказалось, что в XV веке подъезды к Кремлю со стороны главной улицы и часть этой улицы были выложены толстыми белокаменными плитами. Эта мостовая так поражала современников и приезжих иностранцев, что они и назвали Москву белокаменной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: