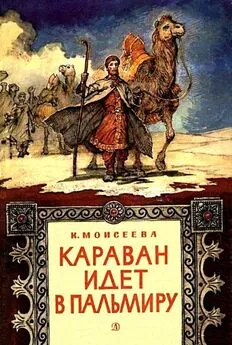

Клара Моисеева - Караван идет в Пальмиру

- Название:Караван идет в Пальмиру

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1977

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Клара Моисеева - Караван идет в Пальмиру краткое содержание

Новая книга писательницы К. Моисеевой «Караван идет в Пальмиру» посвящена людям давно забытого Кушанского царства. Купцы, художники, лекари — рабы и вельможи, жившие в третьем веке н. э., поведут вас за собой по древним караванным путям, и перед вами оживут прекрасные города Востока, которых сейчас уже не найдешь на географической карте, но жизнь которых в давние времена оставила большой след в истории человеческой культуры.

Вместе с автором исторической повести вы совершите путешествие на археологические раскопки, попытаетесь вникнуть в замысловатые строки древних летописцев, узнаете старинные легенды, связанные с загадочным Кушанским царством, которое было забыто на долгие столетия, а сейчас возрождается из пепла и праха благодаря исследованиям археологов и историков.

Нам остается сказать, что автор этой книги уже знаком вам, дорогой читатель. Вы давно уже прочли «В древнем царстве Урарту», вы знаете «Тайну горы Муг», вам знакома героиня повести о скифах в книге «Меч Зарины», вы побывали в древнем Хорезме вместе с героем повести «Звезды мудрого Бируни», вы узнали о далеком прошлом Древнего Египта из книги «Дочь Эхнатона», искали спасения для героев повести «В Помпеях был праздник» — ведь перед вами произошло извержение Везувия.

Караван идет в Пальмиру - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Греческий историк Арриан, описывая походы Александра Македонского, сообщает о распространенном в областях Гиндукуша культе бога Диониса. Он рассказывает о городе Нисе, расположенном близ поросшей плющом горы Мерос, основанном этим богом. Арриан пишет: «Будто бы он основал этот город в то самое время, когда покорял индусов, но что это был за Дионис, когда и зачем он воевал с индусами, я не могу понять. Нельзя с точностью проследить все мифы, которые издревле передают об этом божестве».

Есть еще одна серебряная с позолотой чаша из Бадахшана. На ней представлен сидящий с поджатыми ногами Дионис, кудрявый, с тяжелыми серьгами в ушах, с пышными усами, с ожерельем на шее, браслетами у запястий. В сапожках горца с загнутыми носами он скорее похож на афганца. Можно не сомневаться в том, что это Дионис, потому что на кудрях — виноградный венок, на коленях — бурдюк с вином и в руках ритон, через который он тянет вино. Стоящая рядом с богом Дионисом «менада» напоминает бодисатв во многих буддийских храмах. Здесь смешалось искусство народов Азии и греко-римское искусство.

Каждый год приносит все больше примечательных находок, рассказывающих об искусстве народов Кушанского царства. В 1972 году на правобережье Сурхандарьи в Узбекистане работала узбекская искусствоведческая экспедиция под руководством Г. А. Пугаченковой. Экспедиция вела раскопки на городище Дальверзин-Тепе; здесь в древности был город основанный еще в III веке до н. э., но переживавший расцвет как раз в годы правления кушанских царей. Здесь раскопаны мощные укрепления, стены, достигающие 8 метров толщины, массивные башни. Внутри стен были устроены галереи и казематы, а на гребнях — площадки для пращников, стрелков и камнеметной артиллерии. В центральной части города были найдены дома с парадными и хозяйственными двориками, с большим количеством комнат, дома ремесленников, буддийское святилище, богато украшенное скульптурой, и другие храмы, так как в кушанской Бактрии сосуществовали разные культы.

Раскапывая один из больших домов, в котором было свыше двадцати помещении, археологи тщательно изучали каждую комнату. Вот гостиная и небольшая домашняя молельня — это в центре дома, а по обо стороны размещались сооружения для жилья. В северном крыле дома была небольшая полутемная комната, которая числилась у археологов за номером 13. Расчисткой этой комнаты занимались студенты-практиканты. Они очень горевали, что не найдено даже черепка. Но вот однажды, пробивая глинобитный пол, студент увидел горловину кувшина. Он запустил туда руку и извлек слиток золота. Студенты открыли бесценный клад — множество золотых слитков и ювелирных изделий, которые ученые относят к I веку н. э. — времени кушан.

Прежде всего ученых заинтересовали небольшие прямоугольные бруски золота. На десяти таких брусках были начерпаны заостренным инструментом надписи древним письмом карошти. Известно, что этим письмом пользовались в северо-западной Индии в течение столетий со II века до н. э. Ранний стиль письма карошти дает повод думать, что клад был спрятан в этом доме в первом или втором столетиях н. э.

Клад был уложен в простом глиняном кувшине высотой чуть больше 30 сантиметров. С трудом туда втиснули 115 золотых предметов Дисковидные литые заготовки — слитки и толстые, слегка разомкнутые браслеты. Браслеты со спиралеобразно закрученными концами и такие же спиралеобразные серьги. Здесь же превосходно сделанное мужское ожерелье в виде шнуров из золотых нитей, сплетенных в елочку. Они закреплены на двух цилиндрах, инкрустированных вставками из лиловых рубинов или альмандинов и бирюзы. Эти цилиндры некогда скреплялись очень крупным драгоценным камнем: есть для него и петельки. Ожерелий такого рода археологи еще не находили, но тип этих ожерелий им хорошо известен. Такого типа мужские украшения встречаются в буддийской скульптуре Гандхары. Вот и получается связь городов Бактрии с городами Индии. Возможно, что владелец клада, проживавший в своем богатом доме обширного бактрийского города на Сурхандарье, участвовал в походах на северо-западную Индию и привез оттуда военную добычу.

А вот шейные украшения — пектораль из трех спаянных обручей с фигурной пряжкой впереди — сделаны мастерами древней Бактрии. В центре пряжки вмонтирована гемма — инталия, резанная на сердолике. На ней профильное изображение бородатого мужа. Судя по сюжету, это Геракл. Ученые считают, что эта гемма была исполнена в римских камнерезных мастерских, а может быть, в Бактрии, когда долина Сурхандарьи входила в состав Греко-Бактрийского царства.

Совсем по-другому выглядит украшение, созданное фантазией кочевых народов древнего мира, которых греки называли гифами. Крупная фигурная бляха — деталь украшения мужского пояса или ножен. На ней отлито изображение фантастического ушастого зверя в обрамлении сердцевидных ячеек для инкрустации драгоценными камнями. Такие бляшки известны от Сибири до Крыма. Это так называемый «звериный стиль». Найденная здесь бляшка намного моложе тех, что были в Сибири и в Крыму. Сохранившиеся в Крыму украшении «звериного стиля» относятся к V–IV векам до н. э., а эта бляха сделана на рубеже нашей эры.

Рассказывая о ценности Дальверзинского клада, Г. А. Пугаченкова отмечает, что даже на предметах этого клада отразился характер происхождения кушано-бактрийской культуры. Тут смешались культура индийская, азиатско-скифская и старо-бактрийская. В найденных здесь ювелирных изделиях кушанской эпохи ученые видят те же принципы развития изобразительного искусства, какие свойственны кушанской эпохе.

Особенно ярко видны эти черты кушанского искусства в многочисленных буддийских скульптурах, найденных в городах древней Бактрии. В Халчаяне, на берегу Сурхандарьи, экспедицией Г. А. Пугаченковой был открыт город, жизнь которого на протяжении столетий свидетельствует о времени расцвета и упадка Кушанского царства. Изумительные по своей красоте и выразительности халчаянские скульптуры составили целую эпоху в искусстве кушанского времени, а в буддийском святилище в окрестностях Дальверзин-Тепе была найдена голова статуи принца, напоминающая одновременно и изображения в буддийских храмах и скульптуры античных мастеров. Но это портрет живого человека. Властного и уверенного в себе принца. А рядом с ним найдена голова статуи вельможи, тоже портрет живого человека, внимательно слушающего своего господина. Голова женской статуи из этих же находок вероятно, портрет жены владетеля. Причудливая прическа с завитком на щеке и повязка на голове, украшенная драгоценностями; портрет женщины с лицом властным и решительным. Эти реалистические скульптуры далекого времени нередко украшали ступы и ниши буддийских храмов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Клара Моисеева - Осень Овидия Назона [Историческая повесть]](/books/1086549/klara-moiseeva-osen-ovidiya-nazona-istoricheskaya-p.webp)