Лев Прозоров - Варяжская Русь. Наша славянская Атлантида

- Название:Варяжская Русь. Наша славянская Атлантида

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Яуза»9382d88b-b5b7-102b-be5d-990e772e7ff5

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-43661-3, 978-5-699-54665-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Прозоров - Варяжская Русь. Наша славянская Атлантида краткое содержание

Эта великая цивилизация канула в бездну времени. Ее гордая история превратилась в легенду, сказку, небыль. Ее блестящая культура предана забвению. Имена ее прославленных городов – Аркона, Ретра, Винета – теперь известны меньше, чем селения каких-нибудь инков или ацтеков…

Говоря о погибших цивилизациях, мы обычно представляем себе оплетенные лианами развалины в далеких джунглях или руины на дне океана, вспоминаем легендарные имена: Атлантида, Лемурия, Му… Но, оказывается, бездна беспамятства поглощает не хуже океанских вод. Оказывается, не в допотопные эпохи, а меньше тысячи лет назад, и не на других материках, а совсем рядом существовала великая цивилизация наших предков, на равных соперничавшая со Священной Римской империей и могущественной Византией – а теперь фактически забытая.

Про эту арийскую цивилизацию почти не пишут книг, не снимают фильмов. Никто, кроме горстки специалистов, не помнит и менее причудливых многоликих Богов, походы и победы ее грозных князей, великие битвы, что кипели на ее берегах. Забылось даже, что именно оттуда пришли наши предки, что это наша прародина, наша славянская Атлантида – Варяжская Русь.

Ее подлинную историю восстанавливает новая книга от автора бестселлеров «Русь языческая», «Богатырская Русь», «Святослав Храбрый – русский Бог войны» и «Евпатий Коловрат».

Варяжская Русь. Наша славянская Атлантида - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Здесь я на собственном опыте убедился в том, о чем прежде знал лишь понаслышке, а именно, что в отношении гостеприимства никакой народ не достоин уважения больше, чем славяне. Ведь в приеме гостей все они, точно по убеждению, ревностны, так что нет необходимости просить кого-нибудь о гостеприимстве. Ибо все, что они получают от земледелия, рыбной ловли или охоты, они щедро раздают, и всякого они считают тем доблестнее, чем он расточительнее. Страстное желание похвалиться этим толкает многих из них на воровство и разбой. Во всяком случае эти пороки у них прощаются, ибо их оправдывают ссылкой на гостеприимство. Ведь по славянским законам положено то, что ты ночью украл, назавтра раздать гостям. Если же кто-нибудь, что случается весьма редко, будет замечен в том, что отказал чужеземцу в гостеприимстве, то дом его и имущество разрешается предать огню, и на это все единодушно соглашаются, называя того бесславным, низким и всеми презираемым, кто не побоялся гостю отказать в хлебе».

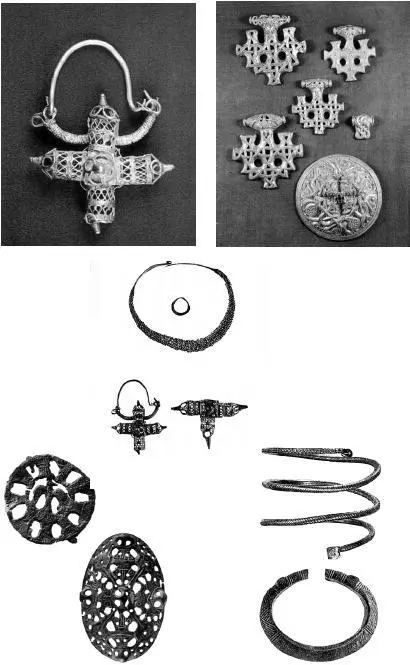

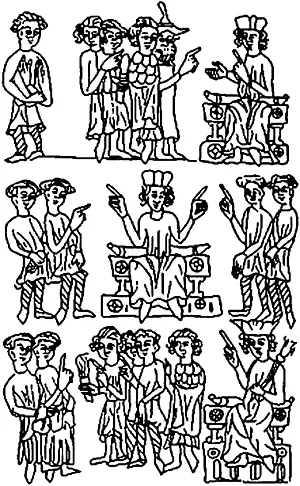

Работа ювелиров варяжской Руси.

Это, между прочим, про беспощадных разбойников вагров. А вот что тот же Гельмольд сообщает про не менее свирепых и закосневших в язычестве жителей Рюгена: «им свойственно гостеприимство во всей его полноте, и родителям они оказывают должное уважение. Среди них никогда не найти ни одного нуждающегося или нищего, потому что тотчас же, как только или болезнь сделает кого-либо из них слабым, или возраст – дряхлым, его поручают заботам наследника, дабы тот его со всей человечностью поддерживал. Ибо ведь благодать гостеприимства и попечение о родителях занимают у славян первое место среди добродетелей».

Вот что пишет о щедрости и гостеприимстве поморян автор жития Оттона Бамбергского: «Честность же и товарищество среди них таковы, что, совершенно не зная ни краж, ни обмана, они держат сундуки и ящики незапертыми, В самом деле ни замков, ни ключей мы там не видели [38], а сами они были весьма удивлены, увидев наши вьюки и ящики запертыми. Платье свое, деньги и все свои драгоценности они хранят в своих бочках и кадках, просто накрытых крышкой, и не боятся никакого обмана, ибо не испытывали его. И что удивительно, стол их никогда не стоит пустым, никогда не остается без яств, а каждый отец семейства имеет отдельный дом, опрятный и нарядный, предназначенный только для подкрепления сил. Там никогда не пустует стол со всякой едой и питьем: кончится одно – подносят другое».

Что еще можно сказать? Уже мелькало, что варяжские славяне коротко остригали волосы (ножницы часто встречаются в раскопках их поселений) и довольно часто – бороды (только жрецы отпускали их). На немецких миниатюрах вендов легко опознать по не прикрытым остриженными в кружок волосами ушам. А велеты, как утверждает С. Гедеонов, и вовсе носили на обритой голове прядь на макушке (аналогичная прическа известна у польского князя Котышко, русского Святослава, позднейших запорожцев).

Многожество существовало, но им, судя по всему, не особенно злоупотребляли. Верность вендских женщин ставил в пример своим единоверкам святой Бонифаций. Часто было такое, что жена отправлялась на погребальный костер вместе со своим мужем, причем это было не непререкаемое требование обычая, как в Индии, где вдова не считалась за человека, а именно проявление любви, личный выбор. Вдова вполне могла остаться жить, и быть при этом вполне почтенным членом общества (о богатой и уважаемой вдове некоего воина упоминается в «Житии Оттона Бамбергского). Женщины вообще были достаточно свободны, сами могли в отсутствие мужа принимать гостей, сами заключали сделки и выступали, так сказать, юридическими лицами. Впрочем, тут достаточно вспомнить трех славянских амазонок под Браваллой, чтобы понять, что положение женщины у вендских славян было вполне свободным.

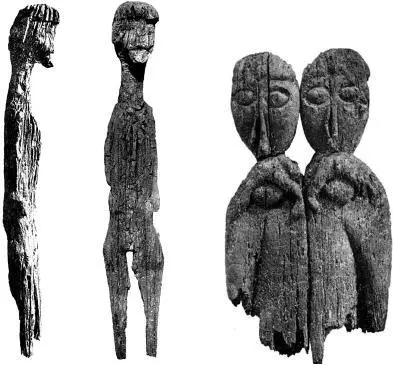

Стрижка в кружок вендские идолы

Мы уже знаем, что велеты использовали какую-то письменность. Да и невозможно представить, чтоб тот уровень цивилизации, который мы видим, масштабные торговые сделки, строительство огромных сооружений – все это обходилось без письменности. И действительно, на варяжском поморье находится несколько надписей младшими рунами (то есть рунами эпохи викингов, в отличие от более древних двадцати четырех т.н. «старших рун»). Не все из них можно прочесть по-скандинавски – а в некоторых встречаются чуждые скандинавской рунике знаки.

Стрижка в кружок, германская миниатюра

В XIX веке неподалеку от Старигарда, у местечка Кобеличи, нашли урну с прахом сожженного покойника с остатками рунической надписи. Можно ясно разобрать слово KSANSA – то есть или князя, (ср. польский «ксенж»), или жреца, священника (ср. польское «ксендз»). Погребение произошло где-то между VIII и Х²² веком – с одной стороны, младшие руны уже сменили старшие, с другой, край еще не обратили в христианство и мертвых по-прежнему сжигали.

Вендским рунам, производным от младших датских рун, по свидетельству немецкого историка XVII века Конрада Шурцфлейша, венды продолжали учить детей в школах наряду с латиницей еще в его время. Очевидно, как и в Исландии, окончательное угасание рунического искусства произошло уже во времена протестантов.

Как ни странно, кроме датских рун, в вендских ощущается влияние того, что мы сейчас называем «кириллицей». Например, латинская буква p в вендских рунах передается знаком П.

Завершая перечень того, что создали, чего добились, как жили на Варяжской Руси в течение ее золотого века, хотелось бы несколько слов сказать об основанных ею колониях – восточных и западных. Впрочем, темы западных колоний мы уже касались – и военных в Дании, и мирных в Голландии. Тем, однако, дело не ограничивалось. Выселение славян на Запад через Лабу носило куда более широкий характер. Городом славян стали называть Гамбург (славянский Гам), а Бремен, всем памятный по веселой сказке про зверей-музыкантов, был основан славянами. Достаточно вслушаться в его название. Уже в 736 году на берегах Фульды, притока Везера, обнаруживается немалое количество славян, стодорян или сорбов. В северо-западной части Баварии между Вирцбургом, Нюрнбергом и Бамбергом, около Майна и по всему течению реки Раданицы, в VIII и IX в. образовались целые славянские края. В грамоте 846 г. страна эта называется землей «Славян, которые живут между Майном и Раданицей и именуются Майнскими и Раданицкими Винидами». Причем и здесь, по всей видимости, мы сталкиваемся с все теми же неугомонными велетами (вот, кстати, и ответ на вопрос, откуда их знал итальянский хронист – от Баварии до северной Италии не так уж далеко). На юг от истоков Раданицы, между Нюрнбергом и Донаувертом, был город с поразительно знакомым названием Вильтенбург (теперь Вильцбург).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: