Дмитрий Москаленко - История деградации азбуки

- Название:История деградации азбуки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ридеро»78ecf724-fc53-11e3-871d-0025905a0812

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-4474-2237-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Москаленко - История деградации азбуки краткое содержание

В как таковой «письменности на бумаге» в древности не было острой необходимости, т. к. хранение и передача информации осуществлялась на энергоинформационном плане. Это как сейчас, например, мы используем компьютеры, телевизоры, интернет и сотовые телефоны для записи, хранения и передачи информации, и по сути сама письменность на бумаге уже становится менее актуальна. Точно так же в древности не было надобности использовать бумажные и подобные носители для хранения и передачи информации.

История деградации азбуки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

26 июля 1951 года на Неревском раскопе была обнаружена берестяная грамота № 1. Она содержала перечень феодальных повинностей («позёма» и «дара») в пользу некоего Фомы. Её нашла новгородка Нина Акулова, которая пришла на раскоп подработать во время отпуска по беременности. На её могиле установлен памятник в честь этой находки.

Открытие показало, что, вопреки опасениям, при написании грамот почти никогда не использовались хрупкие чернила (найдено всего три таких грамоты из тысячи с лишним, в том числе большая московская грамота в 2007 г.); текст был просто процарапан на коре и прекрасно читался. В честь этой находки 26 июля в Новгороде отмечается ежегодный праздник – «День берестяной грамоты». Этот же археологический сезон принёс ещё 9 документов на бересте, опубликованных только в 1953 году (поначалу открытие берестяных грамот не получило адекватного освещения в прессе, возможно, из-за идеологического контроля над исторической наукой).

С 1951 года берестяные грамоты обнаруживаются археологическими экспедициями в Новгороде, а затем и в ряде других древнерусских городов. Крупнейшая экспедиция – новгородская – работает ежегодно, но количество грамот в разные сезоны сильно варьируется (от сотни с лишним до нуля) в зависимости от того, какие слои раскапываются. Немало грамот обнаружено также при археологическом контроле за земляными работами (строительство, прокладка коммуникаций), а также найдено просто случайно. Среди случайных находок, в частности, – грамота № 463, найденная студентом Новгородского пединститута в посёлке Панковка в куче вывезенного с раскопок отработанного грунта, который предполагалось использовать для благоустройства местного сквера и маленький фрагмент № 612, найденный жителем Новгорода Челноковым у себя дома в цветочном горшке при пересадке цветов.

Берестяные грамоты в настоящее время обнаружены при раскопках следующих древнерусских городов (указано количество по состоянию на 2010 год):

Великий Новгород– 1005 грамот и 1 берестяная грамота-иконка

Старая Русса – 45

Торжок – 19

Псков – 8

Смоленск – 15

Витебск (Белоруссия) – 1

Мстиславль (Белоруссия) – 1

Тверь – 5

Москва – 3

Старая Рязань – 1

Нижний Новгород – 1

Звенигород Галицкий (Украина) – 3

В августе 2007 года найдены первая берестяная грамота в Нижнем Новгороде, а также вторая и третья – в Москве. Причём найденная в Тайницком саду московского Кремля чернильная грамота № 3 с описью имущества стала фактически первым полноценным московским берестяным документом (ранее известная грамота № 1 и найденная в том же сезоне № 2 представляют собой небольшие фрагменты) и самой большой из ранее известных берестяных грамот.

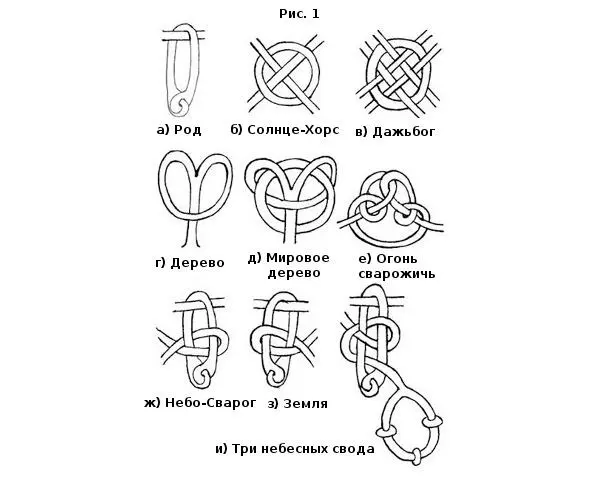

Узелковая письменность древних славян

В древности узелковая письменность была распространена довольно широко. Это подтверждают археологические находки. На многих предметах, поднятых из захоронений языческого времени, видны несимметричные изображения узлов, служившие не только для украшения. Сложность этих изображений, напоминающих иероглифическую письменность восточных народов, делает обоснованным вывод о том, что они могли применяться и для передачи слов.

Каждому узлу-иероглифу соответствовало своё слово. С помощью дополнительных узелков сообщали дополнительные сведения о нём, например его число, часть речи и пр.

Волхв достаёт из тайника расписной берестяной короб. На коробе потускневшими от времени красками нарисована полуптица-получеловек с дивным именем – Гамаюн.

Волхв тихо напевает над коробом:

Прилети, Гамаюн, птица вещая

Через море раздольное, через горы высокие,

Через тёмный лес, через чисто поле.

Ты воспой, Гамаюн, птица вещая,

На белой заре, на крутой горе,

На ракитовом кусточке, на малиновом пруточке.

Открывается короб, вынимается из короба клубок. Затем Волхв устанавливает рамку и начинает осторожно навешивать на неё странно переплетённые нити с узлами.

То не просто узлы, это знаки слов, складывающихся в строки древних славянских песен. Разматывает Волхв клубок и поёт песни, и не прерываются нити, и легко разрешает он самые сложные узлы, ибо знает он тайну священного узелкового письма…

Мы до сих пор завязываем «узелки на память», говорим: «связать мысль», «связывать слово со словом», «говорить путано», «спутать смысл», – а также: «клубок песен», «нить повествования», «узел проблем», «хитросплетение сюжета», «завязка» и «развязка» о начале и конце художественного произведения, «неувязка» о бессмыслице в тексте, и пр. Сохранилась и пословица, напоминающая нам о бытовании в древности узелкового письма: «Что знала, то сказала, на нитку нанизала».

В сказках Иван-царевич, прежде чем отправиться в путешествие, получает клубок от бабы Яги. В фольклорных сказках, как известно, сохранились отголоски языческой эпохи. И как знать, может быть это не простой клубок, а своеобразный древний путеводитель? Разматывая его, Иван-царевич читал узелковые записи и таким образом узнавал, как добраться до нужного ему места.

Узелковая письменность – один из древнейших видов письменности. Узелковым письмом «кипу» и «вампум» пользовались древние инки и ирокезы. Узелковое письмо «цзе-шен» было известно в древнем Китае. Популярным было это письмо и у карелов и финнов, где до сих пор находят клубки с письменами. О священном узелковом письме есть упоминание и в карело-финском эпосе «Калевала»:

Наносил мне песен дождик.

Мне навеял песен ветер.

Принесли морские волны…

Я в один клубок смотал их,

И в одну связал я связку…

И в амбаре под стропила

В медном ларчике их спрятал.

В фольклорной записи Элиаса Леннрота, собирателя «Калевалы», есть ещё более интересные строки, записанные им от знаменитого рунопевца Архиппа Иванова – Пертунена (1769–1841). Рунопевцы пели их в качестве зачина перед исполнением рун:

Вот развязываю узел.

Вот клубочек распускаю.

Запою я песнь из лучших,

Из прекраснейших исполню…

Следы узелковой письменности

Остались ли какие-либо следы узелковой письменности? Часто в сочинениях христианского времени встречаются иллюстрации с изображениями сложных переплетений, вероятно перерисованных с предметов языческой эпохи. Художник, изображавший эти узоры, по мнению историка Н. К. Голейзовского, следовал существовавшему в то время правилу наряду с христианской символикой использовать и языческую (с той же целью, как на иконах изображают поверженных змеев, чертей и пр.).

Следы узелковой письменности можно найти и на стенах храмов, построенных в эпоху «двоеверия», когда христианские храмы украшались не только ликами святых, но и языческими узорами. Несмотря на то, что с тех пор изменился язык, можно предпринять попытку (конечно, лишь с некоторой долей уверенности) расшифровать некоторые из этих знаков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: