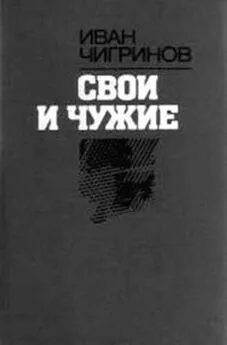

Иван Чигринов - Оправдание крови

- Название:Оправдание крови

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Чигринов - Оправдание крови краткое содержание

Иван Чигринов — известный белорусский прозаик, автор сборников повестей и рассказов, ряда романов. На русском языке издавались его книги «По своим следам» («Советский писатель», 1968) и «В тихом тумане» («Молодая гвардия», 1970).

Романы «Плач перепелки» и «Оправдание крови» — первые две части его трилогии о Великой Отечественной войне. События в них развертываются в небольшой лесной деревеньке. Автор правдиво и художественно ярко рисует начальные месяцы войны, мужество и стойкость советского народа в борьбе с фашистскими оккупантами.

За романы «Плач перепелки» и «Оправдание крови» Иван Чигринов Союзом писателей СССР и Главным политическим управлением Советской Армии и Военно‑Морского Флота награжден серебряной медалью имени А. А. Фадеева.

Оправдание крови - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Веремейковские женщины собрались в дорогу сегодня, как и в те добрые времена, когда торопились на базар, — до солнышка всегда можно пройти немалое расстояние без жары и пыли. Заминка была только одна, в самом начале, еще на деревенской улице, когда решали, какой дорогой идти — брусчаткой или старым трактом. Но тогда последнее слово осталось за невесткой Антона Жмейды, Анютой, которая до замужества жила в деревне за Большим Хотимском:

— Ходимте старым шляхом, бабы. Там и родные места свои покажу. А то на брусчатке, может, немцев теперь много. Так будем все время шлепать вдоль, по канавам да по жнивью — и обуток напрочь стопчем, и ноги в кровь побьем. Ну, а по старому тракту, может, никого не встретим.

Тоже причина. Особенно если поиметь в виду, что длинная дорога всегда вымотает, если не знать наперед, где ночевать будешь.

Словом, согласились бабы.

Сперва они даже не шли, а вроде бы неслись по большаку, будто череда птиц, — так же, как и птицы, солдатки то разлетались поодиночке в стороны, то соединялись, вытягиваясь цепочкой по обочинам.

Покуда за спиной были Веремейки, говорили мало, редко кто уронит словцо или охнет, оступившись невзначай: все — и говорливые от природы, каких другой раз хлебом не корми, только пострекотать дай, и неразговорчивые — мчались по большаку словно одержимые. Их, конечно, понять было можно: одна детей как следует не накормила, другая бросила своих без присмотра, третья забыла распорядиться по хозяйству и теперь терзалась, что без нее все наперекосяк пойдет, четвертая… Но, конечно, больше всего каждая думала, что впереди будет — а не повезет ли, а не окажется ли в том Яшницком лагере ее родимый?

Отправляясь в путь по большаку, веремейковцы завтракали обычно в Ключе — возле небольшого прозрачного ручья, который стекал вниз с высокого берега старого речища Беседи. Дело в том, что за Ключом этим большак разветвлялся — на Колодливо и на Белынковичи — и пешеходы норовили передохнуть перед тем, как окончательно определить себе дальнейшую дорогу.

В Колодливе издавна через Беседь ходил паром. В Белынковичах, наоборот, действовал мост, пожалуй, единственный на всей реке, если брать ее от истока до среднего течения. Даже: не один, а два, потому что дальше висел над водойи железнодорожный мост. Однако по нему не только не ездили, кроме, конечно, как на поезде, а и не ходили, потому что сильно охранялся. Во всяком случае, и пешеходы, и возы, и машины, чтобы попасть на другую сторону, должны были или переправиться через Беседь на колодливском пароме, или перейти либо переехать по белынковичскому мосту, особенно если надобилось что в верховьях реки, на старый тракт.

Так вот…

В начале дороги вела баб Жмейдова невестка, которая почему-то боялась, что за Ключом спутницы ее передумают да пойдут на Крутогорье, а не с нею — прибеседскими деревнями.

Пока держались сумерки и не прояснялось небо на востоке, мало что видно было на далеких и близких холмах, Но вскоре по правую сторону взгляду открылось Курганье — около полусотни древних курганов. Правда, курганы эти ни в какое сравнение не шли с теми, что высились за Белой Глиной, однако и они появились здесь, без сомнения, очень давно, может, десятки тысяч лет назад. Тем не менее в Веремейках Курганье, как выдающаяся местность, связывалось не с мустверской эпохой. Оно славилось больше как «страшное место»: будто бы раньше чуть не за всяким, кто шел мимо него ночью, катился оттуда живой клубок синего огня; будто бы человек, за которым следовал огонь, либо помирал вскорости, либо попадал в беду; в конце концов, веремейковцы могли привести немало примеров, после которых нетрудно поверить не только в заурядную мистику, но и в самую отъявленную чертовщину.

Конечно, много и попусту болтали. Но все-таки люди сходились на том, что блуждает по Курганью неприкаянная душа, караулит на дороге живых своих сестер: мол, если даже и не сумеет заманить к себе в сети, так уж накличет беду.

Но вот в ту войну в Веремейки приехал первый учитель, беженец из Виленской губернии. Верней, не сам приехал, в деревню привез его из Климовичей староста Игнат Кожанов. До тех пор веремейковцы детей своих учили то в Бабиновичах, то в Мошевой — там были школы первой ступени. Понятно, что веремейковские мужики обрадовались случаю, мол, свой учитель в деревне — это кой-чего стоит, благо совсем недорого обходится: еще в уездном городе староста договорился, что крестьяне будут кормить его подворно. Вещичек у учителя с собой не было, зато веремейковцы шибко удивились, когда в Федосовой хате (а староста поставил его на квартиру к своему женатому и отделенному сыну) он открыл сундук, набитый под самую горбатую крышку разными книгами. Сперва учитель жил, как и поселил его староста, у Федоса Кожанова. Однако вскоре хозяин начал возражать — не хотел, чтобы дом превратили в общественную школу, только и успевай затворять за огольцами дверь. Тогда учитель начал собирать веремейковских ребятишек, где столовался: сегодня у Халимона, завтра у Тришки, а послезавтра у старосты, и так по всей главной улице, потом заворачивал в Подлипки, пока не доходила очередь до последнего двора. Учитель-то и стал жертвой «страшного места». И, кажется, последней. По крайней мере так считали в Веремейках. Поговаривали, что он сам был виноват: вздумал ковыряться с лопатой на Курганье, может, золото искал. Чем конкретно поплатился учитель за свой безрассудный поступок, веремейковцы не знали, его вскоре вызвали из деревни в уездный город. В Веремейки он не вернулся. Но, пожалуй, с того времени перестали ходить слухи о разных ужасах на большаке против Курганья, не иначе — огненный клубок покатился куда-то за учителем, чтобы отомстить ему за потревоженное заповедное место. Постепенно людская молва о привидениях да неприкаянных душах утихла. Но не настолько, чтобы веремейковцы, проезжая или проходя мимо Курганья ночью, не побаивались.

И сегодня солдаткам стало не по себе, когда в сумраке наступающего утра они углядели между кряжистыми соснами курганы. Никто из них, как стали подходить к Курганью, не сказал ни слова. Молчали, будто уговорились, будто взаправду боялись потревожить нечистую силу.

Большак здесь круто поворачивал, словно переламывался, а после широко охватывал с левого бока Курганье. От этого поворота начинались большие пески. Пожалуй, уже до самой Беседи не встречалось более глубоких на всем большаке. Поэтому по обочинам здесь, за посадками, были наезжены еще две дороги, только колесные. Они и выручали лошадей, ведь человеку ничего не стоило свернуть, чтобы напрасно не вязнуть.

Пока женщины торопились в молчании обойти Курганье, на маковках далеких и близких деревьев задрожал, будто нагретый, воздух, утренний румянец разлился вокруг солнечными лучами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Иван Магазинников - Сила крови [СИ]](/books/1143943/ivan-magazinnikov-sila-krovi-si.webp)