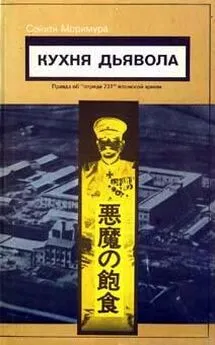

Сэйити Моримура - Кухня дьявола

- Название:Кухня дьявола

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сэйити Моримура - Кухня дьявола краткое содержание

Книга известного японского писателя Сэйити Моримуры повествует о страшном порождении японского милитаризма — «отряде 731», в котором с начала 40-х по август 1945 г. разрабатывалось, производилось и применялось бактериологическое оружие. В отряде с этой целью проводились многочисленные опыты над живыми людьми. После окончания второй мировой войны убийцы из «отряда 731» нашли убежище в армии США, которая переняла их преступный опыт.

Об авторе: Японский писатель Сэйити Моримура родился в 1933 г. в городе Кумагая префектуры Сайтама. Автор более 100 произведений. Среди них многочисленные публицистические работы, а также ряд социально-политических остросюжетных романов, из которых советскому читателю известен «Плюшевый медвежонок» (М., 1980). Выступает с критикой политических нравов современной Японии, против ремилитаризации страны.

Hoaxer: Прежде всего моим вниманием завладело название предисловия, написанного М. Демченко: «Убийцы в белых халатах» (напомню, что книга издана в 1983 г.).

OCR: Андрей Мятишкин (amyatishkin@mail.ru)

Правка: Майор Томас (www.x-libri.ru)

Дополнительная обработка: Hoaxer (hoaxer@mail.ru)

Преобразование в FB2, дополнительное форматирование и вычитка: Sherr-Khan (kolika33@yandex.ru)

Кухня дьявола - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если сопоставить рассказы всех бывших служащих отряда, с которыми мне довелось беседовать, то получится, что общее число заключенных, содержавшихся в 7-м и 8-м корпусах, обычно составляло от 80 до 100 человек. Иными словами, от 40 до 50 человек в каждом корпусе. На Хабаровском же судебном процессе по делу бывших военнослужащих японской армии подсудимый Кавасима показал, что в тюрьме постоянно содержалось 200–300 «бревен».

Откуда такое расхождение: 80-100 человек, которых реально могли вместить 7-й и 8-й корпуса, и 200–300 человек по материалам Хабаровского процесса? Может быть, в отряде, кроме специальной тюрьмы, было еще какое-то помещение для заключенных?

Бывший служащий отряда отвечает: «Нет, в отряде, кроме 7-го и 8-го корпусов специальной тюрьмы, помещений для заключенных не было. Но поскольку „бревна“ использовались ежедневно, количество их требовалось постоянно пополнять… Я слышал, что для этой цели между Пинфанем и Харбином, где-то в районе японского синтоистского храма, находился специальный „накопитель“ — пункт для сбора „бревен“. Помнится, это место называлось Шоушидзян. В этом сборном пункте постоянно содержалось до 300 „бревен“, и, когда в материале для экспериментов начинала ощущаться нехватка, отсюда их немедленно переправляли в отряд… Для перевозки использовались грузовики с черным закрытым кузовом без окон, похожие на нынешние трайлеры-холодильники. Транспортировка производилась, как правило, ночью под охраной жандармов».

О «накопителе» в одном из районов Харбина слышали и другие бывшие служащие отряда. Но точно об этом никто ничего не знает, так как специальная тюрьма и пополнение ее «бревнами» были в ведении разных организаций. Тюрьмой распоряжался «отряд 731», а отправкой в нее заключенных ведало харбинское управление жандармерии.

На сборном пункте заключенных содержали, как правило, без наручников и кандалов. Принимались специальные меры для того, чтобы люди не поняли, что их ожидает. Среди них ведь были и ничего не подозревавшие молодые китайцы, которых обманом завлекли на этот пункт, сказав, что их приглашают для устройства на работу. Такие слухи ходили по отряду.

Если суммировать все сведения, полученные из разных источников, то окажется, что «бревна» поступали в отряд в основном тремя путями.

Во-первых, в воинских эшелонах из лагерей военнопленных доставлялись в Харбин, а оттуда уже в «отряд 731» бойцы и командиры китайской Красной армии, офицеры гоминьдановской армии, взятые в плен в ходе боев в Центральном и Северном Китае. Вместе с ними в отряд доставлялись арестованные в различных городах и деревнях Китая участники движения сопротивления Японии, среди которых были рабочие и интеллигенция.

Во-вторых, харбинская жандармерия и органы спецслужб концентрировали сначала в лагере «Хогоин», а затем отправляли в «отряд 731» арестованных в Харбине и его окрестностях советских граждан, русских белоэмигрантов и членов их семей.

И в-третьих, в отряд отправляли обычных китайских граждан, приходивших на сборный пункт у памятника японским воинам Тюрэйто в пригороде Харбина. Большинство из них были завлечены туда обманным путем. Среди них были и такие, которые обвинялись всего лишь в мелком воровстве.

В ночь, когда пленных доставляли в отряд, ночное патрулирование, как правило, отменялось. Все, что касалось «бревен», было строго секретным даже для служащих отряда.

«Прореживание» в специальной тюрьме

Самым трагичным из всего, что происходило в специальной тюрьме отряда, было так называемое «прореживание» «бревен».

Сразу после окончания строительства специальной тюрьмы в каждом ее корпусе было от 20 до 24 одиночных камер. Однако впоследствии более половины первого этажа превратили в склад, а оставшиеся на первом этаже камеры переоборудовали в общие.

С 1943 года сильно возросло число военнопленных, а следовательно и «бревен», доставлявшихся в «отряд 731» из различных районов Китая. Специальная тюрьма оказалась переполненной.

Бывший служащий отряда рассказывает: «В одиночной камере можно было содержать одновременно не более двух человек. Но теперь пришлось помещать в нее по три и даже по четыре человека. Это привело к тому, что часть опытов пошла совсем не так, как предполагалось… Тогда-то и стали применять „прореживание“».

Сначала руководство отряда было даже радо такому переполнению тюрьмы «бревнами». Когда в камеру площадью около шести квадратных метров помещали трех человек, им приходилось и спать и есть очень близко друг от друга. Руководство отряда решило, что нет худа без добра, и попыталось использовать эту скученность для экспериментов по массовому заражению различными бактериями, и в первую очередь бактериями чумы.

Одному из «бревен» прививали бактерии, а затем помещали его в переполненную камеру, чтобы пронаблюдать, как произойдет распространение заболевания. Условия, создавшиеся в тюрьме, способствовали проведению такого эксперимента.

«Но, — говорит один из бывших служащих отряда, — предполагаемое массовое заражение не происходило. Было зарегистрировано только, что через два-три дня „бревна“, находившиеся в той же камере, заражались легочной чумой. Другие эпидемические заболевания не распространялись… Говорили, что среди „бревен“ есть представители интеллигенции, которые знают, как уберечься от заражения. Они объясняют эти способы другим и применяют их на практике в камерах… Конечно, среди „бревен“ было много людей и более умных и более образованных, чем мы. Вот и шла эта постоянная борьба не на жизнь, а на смерть между служащими отряда, стремившимися к распространению эпидемии, и „бревнами“, сопротивлявшимися заражению».

Тогда-то и возникла мысль о «прореживании».

В правом крыле специальной тюрьмы находилась ванная комната, а рядом с ней — специально оборудованное помещение, в котором стояли койки. Здесь и производилось «прореживание».

«Прореживанию» подвергались «бревна», которые уже несколько раз использовались для экспериментов, но тем не менее выжили.

Появление таких жизнестойких подопытных было вызвано определенной причиной.

В отряде «важнейшим оружием» считали бактерии чумы и производили их в больших количествах. Однако при многократном посеве их в культиваторах они постепенно теряли свою вирулентность. Чтобы этого не происходило, необходимо было иметь в качестве исходного материала культуру повышенной вирулентности.

Для решения этой задачи в группе Такахаси был разработан способ постепенной «пересадки» бактерий чумы от одного «бревна» к другому. Например, подопытному А. прививали живые бактерии. Он заболевал чумой и умирал. Однако в человеческом организме вплоть до самого наступления смерти идет жестокая борьба между бактериями и образующимися в крови и лимфе антителами. Выжившие в этой борьбе бактерии становятся сильнее именно в той степени, в какой им было оказано сопротивление. Учитывая это, сыворотку крови подопытного А. вводили подопытному Б. В результате борьбы бактерий чумы, уже имеющих повышенную токсичность, с антителами в организме подопытного Б. появлялась еще более сильная культура бактерий, которую вводили третьему подопытному, В. Так решалась проблема повышения вирулентности бактерий и создания особо сильных культур.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Уильям Арден - Тайна пляшущего дьявола [Тайна танцующего дьявола]](/books/114816/uilyam-arden-tajna-plyashuchego-dyavola-tajna-tancuyu.webp)