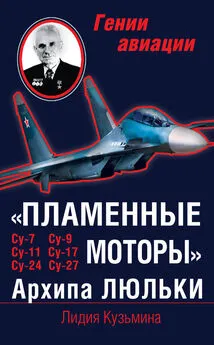

Лидия Кузьмина - Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения

- Название:Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: Яуза; Эксмо, 2007. — 608 с.: ил.

- Год:2007

- ISBN:978-5-699-22833-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Кузьмина - Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения краткое содержание

Первый отечественный турбореактивный двигатель, без которого немыслима современная авиация, начал создавать в середине 30-х годов прошлого столетия мало кому известный молодой изобретатель Архип Люлька.

Он стойко и смело прошел через технические трудности, отрицание, неверие многих специалистов в то, что его непоршневой, без воздушного винта мотор помчит самолет со сверхзвуковой скоростью и поднимет его в стратосферу. Но в 1941 году Архипу Михайловичу выдали авторское свидетельство на новое его изобретение — двухконтурный турбореактивный двигатель. Спустя десятилетия схема получит международное признание. Его моторы будут на самолетах Сухого, Микояна, Ильюшина, Туполева, Бериева.

Вершиной же творчества Люльки — гениального ученого, конструктора, инженера, организатора — стало создание уникального двигателя для самолета Су-27 и его модификаций. Сверхзвуковые самолеты с этими двигателями надежно служат, на них установлены многие мировые рекорды скорости, высоты и сверхманевренности.

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, академик Архип Михайлович Люлька беззаветно служил Родине, ее обороноспособности. В этой книге рассказано о жизни этого замечательного человека, его верных и надежных соратниках, учениках, продолжателях его славного дела.

Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ответственно подходили к выпуску изделий для населения и народного хозяйства в ОКБ Люльки — номенклатура их немалая.

В начале 90-х годов на предприятии разработали турбовинтовой двигатель с управляемой регенерацией АЛ-34-1 мощностью 1000 л.с. для легких многоцелевых самолетов и вертолетов, а также и энергетических установок широкого применения.

В течение 1986–1991 гг. создали дизельный двигатель СН-6Д мощностью 6,0 л. с, предназначенный для привода сельскохозяйственных орудий и агрегатов, мини-тракторов, мотоблоков, электрогенераторов, компрессорных установок, а также для дорожно-транспортных и строительных машин.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР о создании медицинской техники коллективом проведена большая работа в области ортопедической стоматологии в 1987–1991 годах. Спроектированы и изготовлены малогабаритные электровакуумные печи МТ с водяным охлаждением, МТ-2000 и «Русь» с воздушным охлаждением.

Эти печи применяются для обжига индивидуальных несъемных зубных протезов из металлокерамики и фарфора, термообработки и плавления различных металлов при температуре 1200 °C. Ослепительные улыбки многих эстрадных звезд и политических деятелей стали возможны благодаря этой технологии.

В начале 90-х годов создана универсальная горелка «Вега-2» для воздушного шара с объемом оболочки 1000–7000 кубометров. В качестве топлива для горелки применяется пропан-бутан.

Во исполнение приказа министра авиационной промышленности от 19.04.89 года на многих предприятиях отрасли с 1989 по 1991 год проводились работы по созданию высокоэффективных, компактных, автоматизированных агрегатов и машин для небольших цехов консервной промышленности. Такие цеха предполагалось построить в местах выращивания овощной продукции в колхозах и совхозах средней полосы СССР, что позволило бы устранить потери продукции, возникающие в процессе ее доставки на консервные заводы, находящиеся на юге страны.

Предприятию было дано задание разработать и изготовить установку для пассерования и обжаривания лука и моркови. За основу была взята паровая плита А9-КВД, находящаяся в мелкосерийном производстве на Тульском машиностроительном заводе, серьезным недостатком которой было ручное перемешивание продукта в процессе обжаривания с помощью деревянной лопаты.

В КБ был разработан механизм перемешивания, с которым модернизированная паровая плита А9-КВ2-Д успешно прошла межведомственные испытания в колхозе имени А.В. Суворова, Витебской области в Белоруссии. Техническая документация на установку для пассерования была передана на Запорожское производственное объединение «Моторостроитель» для серийного производства, но в связи с развалом СССР работы были прекращены.

В 1993 году на предприятии были развернуты работы совместно с МНПО «Спектр» по магнитному дефектоскопу-снаряду «КОД-4М», предназначенному для обнаружения и записей зон коррозии и продольных трещин в подземных трубопроводах диаметром (В) 720, 1020, 1220 и 1420 мм и протяженностью до 250 км со скоростью движения снаряда от 1 до 5 м/с.

Первые испытания дефектоскопа на 0420 мм проведены в декабре 1998 года под г. Шадринск на компрессорной станции «Шатровская» на трассе газотрубопровода длиной 150 км.

Под руководством В.М. Андреенко О.Н. Никутов участвовал в доводке одноцилиндрового мотора мощностью N = 6 л.с., в закладке дефектоскопа КОД-4М для Газпрома. «Наиболее запомнившейся мне была модернизация, — говорит Никутов, — барокамеры, предназначенной для лечения больных.

Виктор Михайлович Чепкин, будучи на лечении в санатории Барвиха, проникся сочувствием к мучениям медперсонала, связанным с подготовкой и настройкой барокамеры Кравченко выпуска 50-х годов, так называемой активной гиперемии, для проведения лечебных процедур, и поручил нам максимально облегчить труд обслуживающего персонала.

Получив консультацию от зав. отделением Смольниковой Ангелины Витальевны, я, Плотников В.В., Попов В.В. с группой специалистов экспериментальной базы во главе с Тарасенко В.Г. разработали техдокументацию и, получив добро от руководства, оперативно барокамеру доработали, напичкав ее электроникой и механизмами от авиационных систем.

Результат получился положительный.

Барокамера функционирует в Барвихе по сей день».

ДОГОВОР С ГАЗПРОМОМ

В конце 80-х — начале 90-х годов начатая в нашей стране реформистская чехарда привела к неразберихе в промышленности, к падению выпуска продукции и особенно военной техники. В этих тяжелых условиях оказались многие оборонные предприятия. НПО «Люлька-Сатурн» тоже встало перед острой проблемой: как выжить, на какое направление ориентировать разработчиков военных двигателей. Руководство предприятия приняло правильное решение: заняться разработкой и изготовлением наземных энергетических установок, близких к профилю ОКБ. Как выяснилось, в них особенно нуждался Газпром.

В 1992 году с Газпромом был заключен договор о совместной деятельности по разработке газотурбинного двигателя в качестве привода насосов для перекачки газа по магистральным трубопроводам.

При этом решались важные задачи: обеспечение конструкторов и работников производства оплачиваемой работой, сохранение кадров, их знаний, опыта в проектировании и изготовлении газотурбинных двигателей.

При проектировании, изготовлении и испытаниях двигателя АЛ-31СТ (такая марка была присвоена наземному варианту газотурбинного двигателя) коллектив столкнулся с новыми для него проблемами, ранее неизвестными, и потому потребовались новые знания и опыт других предприятий, в том числе зарубежных.

«В начале 90-х годов в Газпроме возникла острая потребность в отечественных газотурбинных двигателях для газоперекачивающих агрегатов нового поколения, — рассказывает заместитель генерального конструктора Евгений Ювенальезич Марчуков. — Они необходимы для поэтапной реконструкции и модернизации всей газотранспортной системы Газпрома.

Газоперекачивающие агрегаты составляют у газовиков основу (около 85 %) компрессорного хозяйства, осуществляющего транспортировку газа и газового конденсата. Имея значительные мощности, компрессорное хозяйство Газпрома нуждается тем не менее в техническом перевооружении из-за большого износа агрегатов, из-за низкого коэффициента полезного действия, из-за увеличивающихся выбросов вредных веществ в атмосферу (оксидов азота и углерода).

Технической базой перевооружения стали газотурбинные приводы, создаваемые на оборонных предприятиях России и стран СНГ.

НПО «Люлька-Сатурн», традиционный создатель турбореактивных двигателей для военной авиации, включилось в разработку новой техники — привода нагнетателя газоперекачивающего агрегата мощностью 16 мегаватт.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: