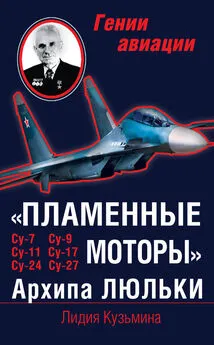

Лидия Кузьмина - Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения

- Название:Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: Яуза; Эксмо, 2007. — 608 с.: ил.

- Год:2007

- ISBN:978-5-699-22833-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Кузьмина - Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения краткое содержание

Первый отечественный турбореактивный двигатель, без которого немыслима современная авиация, начал создавать в середине 30-х годов прошлого столетия мало кому известный молодой изобретатель Архип Люлька.

Он стойко и смело прошел через технические трудности, отрицание, неверие многих специалистов в то, что его непоршневой, без воздушного винта мотор помчит самолет со сверхзвуковой скоростью и поднимет его в стратосферу. Но в 1941 году Архипу Михайловичу выдали авторское свидетельство на новое его изобретение — двухконтурный турбореактивный двигатель. Спустя десятилетия схема получит международное признание. Его моторы будут на самолетах Сухого, Микояна, Ильюшина, Туполева, Бериева.

Вершиной же творчества Люльки — гениального ученого, конструктора, инженера, организатора — стало создание уникального двигателя для самолета Су-27 и его модификаций. Сверхзвуковые самолеты с этими двигателями надежно служат, на них установлены многие мировые рекорды скорости, высоты и сверхманевренности.

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, академик Архип Михайлович Люлька беззаветно служил Родине, ее обороноспособности. В этой книге рассказано о жизни этого замечательного человека, его верных и надежных соратниках, учениках, продолжателях его славного дела.

Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Доклады представителей ОКБ Сухого по аэродинамике, силовой установке и другим системам были приняты к сведению. А вопрос о первом полете остался открытым. По мнению Уткина, полет с таким двигателем невозможен. На том методсовет закончился, вопрос о первом вылете передали на решение министру.

Через три дня МАЛ принял решение: двигатели с само лета снять и отправить в ОКБ А.М. Люльки на доработку Двигатели свои люльковцы доработали, сняли с них все ограничения. 23 августа 1979 года В.С. Ильюшин вылетел на самолете с двигателями АЛ-31Ф (заводской индекс «99») Создание двигателя АЛ-31Ф — это выдающееся достижение ОКБ, руководимого гениальным конструктором, замечательным человеком Архипом Михайловичем Люлькой Получив в 1940 году патент на конструкцию двухконтурного турбовентиляторного двигателя, Архип Михайлович со своими соратниками создал спустя много лет замечательный тип этого двигателя лучшего из ныне существующих марки «АЛ», которые серийно выпускаются на двух крупнейших российских заводах — в Уфе и в Москве — до настоящего времени. И первый полет на этих двигателях, как и на первом турбореактивном двигателе Люльки, состоялся на самолете, созданном коллективом Павла Осиповича Сухого, его верного друга и настоящего сподвижника.

Почти на всех самолетах Сухого: Су-7, Су-9, Су-11, Су-17, Су-24, Су-27 и их модификациях стоят двигатели АЛ конструкции А.М. Люльки.

…Ведущим летчиком второго опытного самолета Т10-2, на котором надо было продвинуться дальше по скорости и перегрузке, оценить прочность, аэроупругость, устойчивость и управляемость, был Евгений Степанович Соловьев, его жизнь оборвалась на тринадцатом полете…

Конструкторы, инженеры тщательно проанализировали все возможные причины катастрофы, разработали мероприятия по устранению их в будущем. Усовершенствовали систему дистанционного управления СДУ, которая, сохраняя высокий уровень управляемости, делает теперь невозможным режим полета самолета, на котором погиб Соловьев. Он попал в неисследованную ситуацию и ценою своей жизни спас другие поколения летчиков.

Сын Евгения Степановича, Игорь, после гибели отца твердо решил продолжить его дело — ушел с 5-го курса МАИ и поступил в летное училище. Став летчиком, работал несколько лет инструктором, потом поступил в Школу летчиков-испытателей, успешно ее окончил и продолжил трудную, опасную, но такую интересную работу отца, много лет испытывал первоклассные Су и Ту.

Планер и самолетные системы по своим удельным характеристикам вполне соответствовали мировому уровню. КБ Люльки поработало над АЛ-31Ф, снизило его вес, развиваемая им тяга соответствовала заданной. Но расходные характеристики двигателя оказались хуже расчетных, это уменьшало дальность полета. Позже стало понятно, что заказанные двигателистам расходы топлива хотя и были ими приняты, но в то время не могли быть выполнены, они «выскакивали» даже из мировых требований к Двигателям, а реальные удельные расходы укладывались в мировые стандарты. Самые большие неприятности преподнесли суховцам разработчики радиоэлектронного оборудования. В «лимитные» веса, выданные им техническими заданиями, они не уложились. Самолет потяжелел сразу на несколько сотен килограммов. Ракетчики не справились с весом управляемых ракет «воздух — воздух», хотя боевые их качества были хорошими.

Увеличение веса мешало получить заданные самолета летно-технические характеристики. А министр авиационной промышленности и заказчик требовали безусловного их выполнения.

Перед КБ встала сложная задача: проделана огромная работа, построен самолет, проходит летные испытания А нужных компонентов радиоэлектронного оборудования нет. Главный конструктор М. Симонов понимает, что надо принимать тяжкое решение по большой переделке самолета. Решить задачу «малой кровью» не удастся, нужны смелые и даже рискованные решения и, конечно, кропотливая работа по доводке, улучшению каждого элемента самолета. Смелые неординарные решения у инженеров КБ нашлись. Предпочтение среди них отдавали тем, которые комплексно продвигали вперед скорость, дальность, маневренность самолета, снижали аэродинамическое сопротивление и вес, увеличивали запас топлива во внутренних баках.

К летным испытаниям опытных самолетов подключились и военные летчики, причем не только испытатели, но и строевые. Первым из них на Т10-1 вылетел летчик-инспектор ВВС полковник Юрий Григорьевич Паникаров. Следующим на самолете Т10-3 — летчик из центра подготовки летного состава ПВО в Саваслейке полковник Владимир Иванович Нагорный. С конца 1979 г. самолет был официально принят военными для проведения первого этапа государственных испытаний. Но на государственные испытания и в-крупную серию самолет пошел уже совершенно в другом виде. И тому были весьма серьезные причины.

Подвели смежники. Самые большие неприятности преподнесли разработчики бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), превысившие весовые лимиты сразу на несколько сот килограммов. «Сказали» свое слово и ракетчики. В итоге оказалось: «На изделии 500 килограммов лишнего веса». Заложенное в проекте по сравнению с американским самолетом F-15 «улучшение в среднем на 10 %» более чем поглощалось недобором характеристик. Кроме того, анализ новых данных по F-15 говорил, что тот обладает лучшими характеристиками, чем ранее заложенные в модель воздушного боя.

Самолет построен, проходит летные испытания, но это уже… не истребитель завоевания господства в воздухе.

К 1978 г. главный конструктор и специалисты КБ накопили достаточный опыт создания самолета с предельными характеристиками и уже отчетливо представляли, каким должен быть боевой авиационный комплекс, превосходящий F-15.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: