Юрий Лебедев - Уходящие в вечность

- Название:Уходящие в вечность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Петроцентр»404bf1d1-0706-11e6-a7c6-0cc47a5203ba

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91498-070-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Лебедев - Уходящие в вечность краткое содержание

Книга рассказывает о советских солдатах, защищавших наш город в годы блокады, и о ленинградцах, которые старались выжить в условиях голода и холода и спасти от смерти своих близких. Автор отдает дань уважения людям, оставившим заметный след в военной истории Ленинграда: В. Говорову, М. Дудину, Д. Гранину, В. Ковальчуку, Н. Никулину. Отдельной темой выделена реализация межправительственного российско-германского соглашения по уходу за воинскими захоронениями, которая в книге отражена встречами между советскими и немецкими ветеранами войны, совместными акциями примирения, поддержанными властями и ветеранскими организациями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Автором, военным переводчиком, проделана большая работа по поиску и переводу неизвестных ранее архивных немецких документов. Это, в частности, касается историй немецких соединений, противостоявших 86-й стрелковой дивизии, в составе которой на Невском пятачке воевал и был тяжело ранен отец президента России Владимира Путина.

Уходящие в вечность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

26 сентября, вторник.

Сегодня последнее мое дежурство на диораме. Удивительно, но в этот день было совсем мало посетителей. Тем не менее выступал четыре раза, один из которых перед одиночным экскурсантом. Все равно получил удовольствие, тем более что этот человек оказался так же, как и я, бывшим офицером. Он имеет в Кировском районе дачу, в лесу часто находит атрибуты войны, но главное, что он интересуется хроникой боев в этом районе. Может быть, поэтому я с особой радостью подписал ему свою книжку «По обе стороны блокадного кольца». Кстати, оказалось, что всего лишь за два месяца с небольшим на диораме были проданы 120 экземпляров этой книги. Когда заканчивалось последнее мое дежурство, то на прилавке оставалась лишь одна книжка.

Вот и завершилась моя работа на диораме «Прорыв блокады Ленинграда». В октябре мое место займут постоянные сотрудники, вышедшие из отпуска. Им я оставил свою новую брошюру про Невский пятачок. Планирую к зиме подготовить новый материал с рассказом о прорыве блокады Ленинграда, где будет анализ действий наших войск и противника. Хочется, чтобы получилась более полная картина боев. Тогда станет понятнее, какого сильного противника удалось одолеть после 16 месяцев кровопролитных боев в Приладожье.

Живые свидетели прорыва блокады

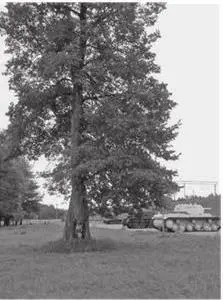

Во время экскурсий на диораму «Прорыв блокады Ленинграда» я рассказываю не только о танках, поднятых из Невы и являющихся по праву гордостью дирекции музея-заповедника. Есть и другие безмолвные очевидцы военных событий. Они из живого мира. Я рассказываю экскурсантам историю, связанную с деревьями, которые оказались в эпицентре боев по прорыву блокады Ленинграда и чудом пережили войну. На диораме их раньше было четыре, два не дожили до наших дней. Одно из оставшихся деревьев все еще борется с незаживающей раной у основания ствола. В январе 1943 года в него попал осколок крупнокалиберного снаряда. Так оно сегодня и стоит, являясь немым свидетелем боев за освобождение Ленинграда. Рассказ об этом производит разное впечатление на русских и немцев. Наша аудитория овеяна подвигом народа и потому в первую очередь обращает внимание на танки. Немцы, как правило, после завершения рассказа подходят к дереву, фотографируют его, задают дополнительные вопросы.

Однажды кто-то из немецких ребят даже спросил, а не следует ли оградить это памятное место, может быть, даже закрыть зияющую рану дерева металлическим листом, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение, и сделать табличку с разъяснением на двух языках об этом дереве как о живом свидетеле боев.

Такого рода вопросы, откровенно говоря, радуют. Надеюсь, что это действительно произойдет. Тогда картина ужаса боев на кировской земле Ленинградской области станет еще более наглядной. Сегодня особенно важно для понимания, что дерево является символом жертвы войны. Танк – это символ подвига бойцов, сражавшихся за Ленинград, а дерево в данном случае отражает страдания и горечь потерь во время этих боев. Тем самым создается более полный образ событий 70-летней давности.

Памятные камни Спиндлера

Ушел из жизни еще один ветеран войны. Их становится все меньше и меньше, потому что они вступили в критическую возрастную стадию жизни.

Владимиру Михайловичу Спиндлеру несказанно повезло: он пережил многих из своих однополчан. Величайшим его счастьем было то, что он, начальник разведки пехотного полка, воевавший на Ленинградском фронте, вообще уцелел. В пехоте это было крайней редкостью. Как Спиндлер однажды признался, возлагая цветы на Синявинских высотах к памятному знаку своим однополчанам, он всякий раз при этом благодарит судьбу за долгие годы жизни. Но одновременно испытывает чувство вины перед сослуживцами, лежащими в синявинской земле, за то, что он уберегся от гибели, а они – нет.

Теперь не стало и его самого. Никогда уже не будет поездок по местам боев, совместных акций примирения с теми, против кого он дрался в Приладожье: на Невском пятачке, Синявинских высотах, у Рабочих поселков № 5 и 6.

В центре «Примирение», членом которого он являлся в течение десяти лет, всегда будут помнить совместную поездку под Мгу в Тортолово к памятнику матросам 73-й десантной бригады, и страстную речь Владимира Михайловича в защиту этого монумента от разрушения. Мы не раз бывали с ним и в Вороново на берегу реки Назия у другого памятного знака, где однажды Владимир Михайлович произнес настолько проникновенные слова, что многие из присутствовавших не смогли сдержать слез. А его автобусные поездки во славу 124-й Мгинско-Хинганской дивизии, которые он устраивал как для своих сослуживцев, так и для молодежи, передавая ей таким образом эстафету поколений! Это тоже не забудется. Вместе со Спиндлером мы побывали и в Новолисино под Тосно. Его славная дивизия освобождала этот район от немцев в конце января 1944 года.

В его рассказах очень редко слышалось «я». Он всегда говорил о других, а если и вспоминал себя, то чаще всего применительно к смешным эпизодам. Скромность была его отличительной чертой. Но далеко не всегда она служила синонимом слова «стеснительность». Спиндлер умел отстаивать правду, боролся за нее, не считаясь со здоровьем. Если было нужно, открывал двери самых высоких кабинетов. Не для себя, а ради сохранения памяти о войне, чтобы не забывались трагические и героические страницы боев за Ленинград.

Владимир Михайлович одним из первых протянул руку бывшим немецким солдатам, приехавшим с акцией примирения в Санкт-Петербург в середине 1990-х годов. И то, как он сделал это, заслуживает отдельной оценки. У него не было величественности или превосходства в отношениях между победителями и побежденными. Как он не раз говорил, этого и не требовалось, ведь встречались солдаты, которые по разные стороны фронта вели одну и ту же окопную жизнь, страдали от лишений, голода, холода и сырости Синявинских болот. Немецкие ветераны это сразу же оценили по достоинству и всякий раз, приезжая в Ленинград, интересовались здоровьем «маленького русского ветерана».

К сожалению, теперь Владимир Михайлович Спиндлер присоединился к ушедшему поколению. Но забыть этого человека будет невозможно. После себя он оставил два памятных камня: на Синявинских высотах и у немецкого кладбища в Сологубовке. На обоих выбита одинаковая надпись: «Здесь будет сооружен памятник солдатам Ленинградского и Волховского фронтов».

Памятный камень Спиндлера в Сологубовке

«Воспоминания о войне» Николая Никулина

Интервал:

Закладка: