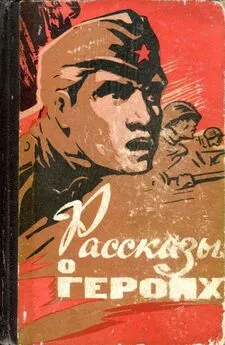

Александр Журавлев - Рассказы о героях

- Название:Рассказы о героях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Южно-Уральское книжное издательство

- Год:1971

- Город:Челябинск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Журавлев - Рассказы о героях краткое содержание

Первый сборник «Рассказов о героях» вышел в свет в 1960 году в Оренбургском книжном издательстве. После этого, в 1965 и 1967 годах, Южно-Уральское книжное издательство выпустило еще два таких сборника. В настоящую книгу «Рассказов о героях» включены очерки, опубликованные в первых трех выпусках, а также новые, специально написанные для этого издания. Всего в книге — 54 очерка о Героях Советского Союза, родившихся и работавших в Оренбургской области.

Подвиги Героев Советского Союза — яркое выражение преданности советских людей своей Родине, Коммунистической партии. В их боевых делах воплощены высокие моральные черты нашего народа: верность делу коммунизма и ненависть к его врагам, высокое сознание своего общественного долга, бесстрашие в борьбе за честь, свободу и независимость Союза Советских Социалистических Республик. Воспитанные Коммунистической партией Герои достойно выдержали суровые испытания войны, стали бессмертным примером мужества и отваги для каждого советского человека.

Сборники «Рассказы о героях» выпускаются по инициативе Совета Военно-исторического общества при Оренбургском гарнизонном Доме офицеров. Авторы очерков — журналисты. Сборники предназначены для широкого круга читателей. Очерки могут быть использованы и пропагандистами, агитаторами, преподавателями в их благородной работе по военно-патриотическому воспитанию трудящихся.

Рассказы о героях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Потеряв немало бойцов при форсировании Волги. 13-я гвардейская стала одной из равноправных частей, защищавших Сталинград. Рядом с ней находились другие дивизии и бригады, каждая из которых не менее чем 13-я гвардейская достойна быть прославленной в песнях и легендах.

Гвардейцы Родимцева с ходу вступили в бой, чтобы в составе 62-й армии отстоять великий город. Я бывал несколько раз в этой дивизии в период Сталинградской обороны. Не будучи военным специалистом, я, однако, не мог не увлечься той военной наукой, которой беспрерывно был занят командир дивизии. Возвращаясь с передовой, он вместе с офицерами штаба склонялся над картой, становясь одновременно и учеником. В беспрерывном грохоте артиллерийских разрывов и автоматной стрельбы, бывших звуковым фоном этой битвы от ее начала до конца, Родимцев своим спокойным, «домашним» голосом разбирал каждый эпизод сражения, ставил задачи, взвешивал «за» и «против». Так было и в штольне, где не хватало кислорода, и в «трубе», где штабистов заливало водой.

Я уже говорил о спокойствии генерала. Мне не приходилось видеть его раздраженным. Но восхищенным я его видел. Восторженно говорил Родимцев и о действиях других дивизий, и об их командирах, и о подчиненных ему воинах.

Я не буду повторять историю дома сержанта Павлова. Этот подвиг бойцов 13-й гвардейской слишком широко известен. Два месяца оборонял маленький гарнизон руины дома, ставшие неприступной крепостью. Я хочу лишь вспомнить, что сержант Павлов узнал о том, что он Герой, только летом 1945 года в Германии, в дни демобилизации. После того как он был тяжело ранен в «своем» доме и эвакуирован в госпиталь, он несколько раз возвращался на фронт (в другие части), чтобы отважно сражаться, снова получить ранение, вылечиться и опять вступить в бой. Где-то на Карельском фронте он в период затишья увидел выпуски кинохроники «Дом Павлова», но никому не сказал, что это дом, названный его именем.

Этот факт характеризует одного из гвардейцев дивизии Родимцева, может быть, не менее ярко, чем его подвиг в пылающем Сталинграде. Так воспитывался генерал гвардейцев своей дивизии, начиная с себя самого.

К числу невероятных, поразивших мир подвигов 13-й гвардейской нельзя не отнести бой за Сталинградский вокзал. Здесь погибли все сражавшиеся и, пока были живы, не сдали вокзал. Я помню надпись на стене: «Здесь насмерть стояли гвардейцы Родимцева». Это писалось не после боев — начертали это бойцы, истекавшие кровью, но продолжавшие биться.

Господствующая высота Сталинграда — Мамаев курган, на котором теперь разрастается парк Вечной славы, был взят штурмом гвардейцами дивизии. Чтобы уточнить роль дивизии в обороне города-героя, я позволю себе лишь еще раз напомнить читателю, что к моменту переправы дивизии через Волгу на берегу, в районе центральной набережной, уже хозяйничали фашистские автоматчики. Тогда гвардейцам удалось отбить несколько улиц, занять вокзал и ряд центральных кварталов. Центр города так и не достался врагу — его отбили и удержали в руках гвардейцы 13-й дивизии.

«Родимцев будет барахтаться в Волге», — орали рупоры немецких радиомашин. А генерал в почерневшем от дыма полушубке и солдатской шапке из бобрика спокойно и деловито проходил на командные пункты полков и батальонов. Скажем прямо, это были не длинные тропинки, но каждый метр грозил гибелью. Сколько атак фашистов отразила дивизия? Это, пожалуй, невозможно сосчитать.

Помню, к 25-й годовщине Октябрьской революции дивизия подводила итоги. Некоторые цифры сохранились в памяти: сожжено 77 танков, уничтожено более шести тысяч вражеских солдат и офицеров. Позже пленные войска Паулюса показали гораздо более внушительные цифры. Но в дивизии всегда «занижались» цифры успехов.

В те дни собравшиеся в Лондоне испанские республиканцы прислали Родимцеву телеграмму. В ней говорилось:

«Славная защита Сталинграда народом и Красной Армией, подобная защите Мадрида в 1936 году, является символом непоколебимости человеческой свободы».

Генерал находился в городе с момента переправы до победы. 26 января он вместе с группой бойцов вышел на звуки артиллерийской канонады, доносившейся с запада. В батальонах дивизии оставались тогда лишь десятки гвардейцев, и они устремились вслед за генералом. Я видел, как Родимцев вручил знамя бойцам дивизии Тавардкеладзе, прорвавшимся в город с берегов Дона. Это было самодельное знамя; на куске красного кумача фиолетовым карандашом было написано: «От гвардейской ордена Ленина 13-й стрелковой дивизии в знак встречи 26 января». Я не знаю, где сейчас это знамя, но мне кажется, что оно является исторической реликвией Великой Отечественной войны. Его передача в руки бойцов, пришедших с запада, символизировала рассечение окруженной в районе Волги группировки противника на две части.

За бои в районе Волги Герой Советского Союза генерал Родимцев был награжден орденом Красной Звезды. Отсюда начался путь генерала и руководимого им соединения на запад. Генерал был назначен командиром корпуса, в состав которого вошла 13-я гвардейская. Боевой путь корпуса проходил по тем местам, где воевала авиадесантная бригада, а в дальнейшем — 87-я стрелковая, ставшая 13-й гвардейской. Корпус дрался под Харьковом, освободил Полтаву и Кременчуг, форсировал Днепр.

Большое значение на этом участке фронта имело освобождение города и железнодорожного узла Знаменки. Дивизии корпуса получили наименование Полтавских и Кременчугских, командиру было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Вместе со своими войсками вошел генерал и в тот маленький город, где до войны дислоцировалась авиадесантная бригада. Много рек лежало на его пути на территории Родины: Ворскла, Псел, Днепр, Буг, снова Буг — он извилист, — наконец, Днестр. И каждый раз, выходя на берег, генерал вспоминал самую трудную переправу в его жизни — переправу через Волгу и далекие реки Эбро и Хараму. Но на войне воспоминания нужны лишь для действия. И в полевой книжке командира корпуса все это записывалось сухо и деловито — форсирование рек… без поддержки артиллерии… При поддержке артиллерии. Под воздействием авиации противника… С немедленным разворачиванием боевых порядков и захватом плацдарма на правом берегу… Есть и такая запись: форсирование водной преграды под воздействием штурмующей и бомбардирующей авиации до 600 самолето-вылетов в день…

Лето сорок четвертого года памятно бойцам гвардейского корпуса форсированием Вислы в районе Сандомира. На знаменитом Сандомирском плацдарме фашисты бросили против корпуса Родимцева четыре танковые дивизии, одну механизированную и две пехотные. Но разве можно было столкнуть в Вислу тех, кого не удалось столкнуть в Волгу? Корпус укрепился на Сандомирском плацдарме, отсюда он совершил смелый рывок и, прорвав сильно укрепленную позиционную оборону противника, преследовал врага до Одера, с ходу форсировал Одер. Много тяжелых дней было на этом пути. Я не видел Родимцева в унынии. В суровый момент у него только вырывалось откуда-то из оренбургских степей взятое слово «шайтан».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Василий Соколов - Привала не будет [Рассказы о героях]](/books/1098153/vasilij-sokolov-privala-ne-budet-rasskazy-o-geroya.webp)