Адельша Кутуев - Приключения Рустема

- Название:Приключения Рустема

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Татарское книжное издательство

- Год:1964

- Город:Казань

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Адельша Кутуев - Приключения Рустема краткое содержание

Трудной военной зимой 1941 года бабушка рассказала двенадцатилетнему Рустему сказку: «Говорят, что не цветет папоротник. Но кто так говорит, еще ничего не знает. Он цветет, но только один из тысячи. И цветок папоротника распускается весною в полночь, всего лишь на несколько секунд... Кто успеет сорвать цветок папоротника в полночь и положить его под язык, тот превратится в невидимку и чудесной силой овладеет».

Глубоко запала бабушкина сказка в душу Рустема, изменила характер мальчика и спокойное течение его жизни. Он теперь постоянно думал о папоротнике, мечтал стать невидимым богатырем, и однажды мечта Рустема сбылась: нашел он в весеннем ночном лесу волшебный цветок, превратился в невидимку и, оставив родителям записку, отправился на фронт бить фашистов...

(Адельша Кутуев начал писать повесть в 1944 году, находясь на фронте, но умер в госпитале в июне 1945-го, и повесть осталась неоконченной.)

Приключения Рустема - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

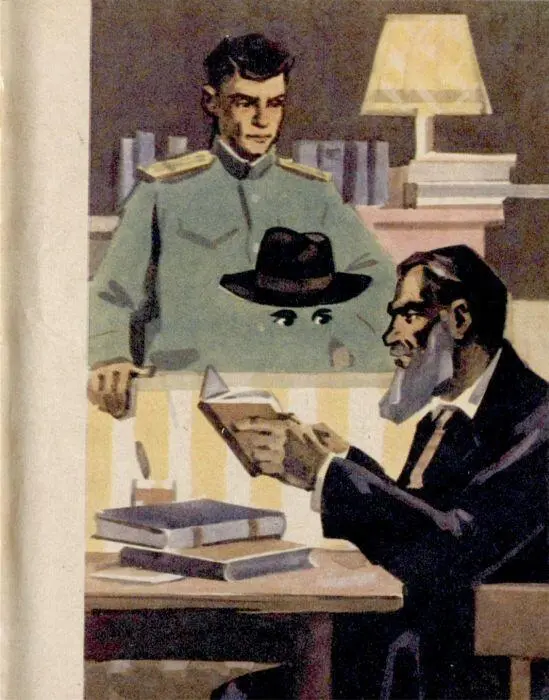

Яков Михайлович даже привстал.

— Я вижу два черных глаза. И, кажется, из них вот-вот потекут слезы.

— Я не знаю, что делать, дядя Яков. Теперь мне опасно ходить по улицам. Люди будут шарахаться. Нужно закрывать глаза, но не могу же я все время ходить с закрытыми глазами.

— Да-аа. Положение серьезное, — сказал Яков Михайлович.

— Мы что-то должны придумать. Знаешь что, пойдем-ка к одному ученому. Он все объяснит.

— А кто он такой?

— Академик Караваев. Профессор Богданов много о нем мне рассказывал. Этот ученый знает все растения и выращивает новые. Надо идти, Рустем.

— Надо, — согласились глаза.

Старый академик принял их в лаборатории, похожей на сад. Он как-то уютно умещался среди множества цветов, близоруко щурясь поверх очков и покашливая.

— Здравствуйте, здравствуйте, — сказал он. — Пойдемте в мой кабинет.

...Здесь я немножко отвлекусь. Когда я собирал материал для повести, я подолгу беседовал с Яковом Михайловичем. Не один стакан чаю выпили мы с ним. О, как взволнованно рассказывал, он о приключениях Рустема. Как любил быстро повзрослевшего мальчугана, ставшего невидимкой... Я говорю «любил», потому что, пока я писал повесть, Яков Михайлович... Но об этом после.

Я прочитал две тетради, переплетенные кожей — это был дневник Якова Михайловича. Ведь у каждого в жизни случается такое, о чем хочется написать и как-то сохранить в памяти.

Несколько страниц из «Записок Я. М. П.» я сохраняю и переношу полностью в повесть.

Из «Записок Я. М. П.»

«Я стал естествоведом. И как это оказалось интересно! Это целый мир со своими законами, одно государство, где правит свет солнца. И во всем виноват мальчишка, которого я и в глаза не видел. Да его и не увидишь. Он стал невидимкой, съев цветок папоротника. А я углубился в книги. Не сумели мне во время положить под руку книги о Мичурине, о Бербанке, о Тимирязеве, Павлове. И вот теперь они лежали передо мной, а я будто вернулся в детство и, не зная, с какой начать, начал выбирать книгу с картинками. Наконец взялся за книжку американского садовода Лютера Бербанка. Он смотрел на меня с портрета. В изящном костюме среди вишневого сада он походил на доброго волшебника. И вот я забрался в этот сад. Чего я там только не увидел!

Вот гигант-вяз, протянувший могучие ветви — встанешь под них, и неба не видно. Можно подумать, что вязу сто лет, а ему всего пятнадцать. А вот близко-близко к вязу, точно прислонившись слегка, стоит громадное ореховое дерево — «королевское», так назвал его Бербанк. Я прошел в аллею лилий: среди белых великанов стояли карлики — так мне показалось, когда я смотрел на лилии. Я сорвал чернослив, и он едва уместился на ладони. Бербанк «поколдовал» над летней розой, и она стала цвести круглый год. А гордый подсолнух, который смотрел только на солнце, после того, как прикоснулся к нему Бербанк, склонил свою тяжелую голову к земле.

Может быть, и в лесу, когда мальчик пришел за бабушкиной сказкой в заросли папоротника, родилось чудо? Сколько я перерыл книг, но нигде я не встретил сведений, что папоротник цветет.

Нужны были столетия, чтобы из древнего папоротника появился в земной толще каменный уголь. Как знать, возможно, в ту далекую пору целое лето поднимались белые цветы папоротника. Однажды Тимирязеву принесли липовые листья с крупными пятнами и спросили: «Что это, Клемент Аркадьевич? Липа погибает? Он улыбнулся. — Нет. Это не болезнь — это жизнь. Сахар, сахар, друзья мои». Оказалось, что в очень жаркие дни листья превращают влагу в пар и откладывают кристаллики сахара. Откуда же взялись цветы папоротника? Сахар?

Кончится война — я обязательно займусь садоводством. Начну с розы. О, если бы у меня что-то получилось. Ведь смог же американец Джорджи Скупер вырастить розу в пять метров. И цветы на ней были с черными бархатными лепестками. Черная роза. Он же первый сорвал и голубую розу. И, наверное, сам удивился, увидев розу, наполовину белую, наполовину нежно-красную. До сих пор, я знал одну березу — среднерусскую. А на Дальнем Востоке тоже есть береза, но ствол ее крепок, как железо; не то что топор, пуля — и та не берет его.

Заманчивый мир открылся передо мной

В прошлом веке жители одного небольшого городка смеялись друг над другом — у них стали распухать носы. И смех, и грех! Какие только порошки они не пили, какими мазями не пользовались — ничто не помогло. Как июль подоспеет жарой — глаза начинают слезиться и носы распухают. И что бы вы думали, — во всем были виноваты дикие ореховые деревья из породы «Астраханских», посаженные на улицах города по приказу самого градоначальника. Пришлось выбирать: или ореховые деревья или нормальные носы...

Я вспомнил, что Рустем говорил: «Когда я рвал папоротник, в лесу было светло». Откуда появился этот свет? Молния? Цветы?

Сначала мне казалось невероятным подойти к кому-то и сказать: «Знаете, я час тому назад разговаривал с невидимкой». Кто бы поверил? «Зафантазировался человек» — сказали бы. Но академик Александр Павлович Караваев не рассмеялся мне в лицо — слишком взволнованно и серьезно я рассказал ему о невидимке. Сначала я пришел к нему один, а потом с моим новым невидимым другом.

Академик похож на Льва Толстого — смотрит спокойно, говорит неторопливо. Он разговаривал с нами, как со старыми знакомыми. Удивительный старик, ничем такого не удивишь. «Природа на все способна», — только и сказал он. Глядя на него, я вспомнил своего деда, добролицего, широкобородого, с усталыми руками на коленях — его я мог слушать целыми днями, он всегда рассказывал о том, чего никто не знал. А когда я спрашивал его, откуда он столько знает, дед отвечал:

«С мое проживешь — голос земли начнешь понимать».

Вот слова академика Караваева:

— Я сам долго работал над созданием краски, которая смогла бы сделать предметы невидимыми. Такая краска не повредила бы нашим самолетам. Конечно, человек по своей сути в природе — против войны, он рождается, чтобы жить, а не воевать, но пока... Задавали ли вы себе вопрос — почему я вижу вас, почему вы видите меня? А в темноте? Разве ночью вы не двигаетесь ощупью даже в своей комнате? Значит, причиной нашей беспомощности в темноте является отсутствие света. Все предметы отражают свет, поэтому мы их и видим. Невидимка же не отражает лучей света и потому он незрим.

— Но его одежда? — спросил я. — Ее мы тоже не видим.

— А представьте себе воришку. Он украл и сбежал. И вот по его следу идет собака. Очень долго идет и находит вора. Почему? Его след сохранил запах... Ну-ка, дружок, надень мою шляпу, — обратился академик к Рустему.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анри Монфрейд - Приключения в Красном море. Книга 1 [Тайны красного моря. Морские приключения]](/books/1088383/anri-monfrejd-priklyucheniya-v-krasnom-more-kniga-1.webp)