Николай Гоголь - Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том I. Вечера на хуторе близ Диканьки. Том II. Миргород

- Название:Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том I. Вечера на хуторе близ Диканьки. Том II. Миргород

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Московской Патриархии

- Год:2009

- Город:Москва - Киев

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Гоголь - Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том I. Вечера на хуторе близ Диканьки. Том II. Миргород краткое содержание

Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том I. Вечера на хуторе близ Диканьки. Том II. Миргород - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Художник А. В. Тыранов.

1836 г.

А в июле 1844 года отвечал Николаю Языкову на его запрос: «Ты спрашиваешь, пишутся ли “Мертвые души”? И пишутся и не пишутся… Я иду вперед — идет и сочинение, я остановился — нейдет и сочинение».

Одним из самых трудных в жизни Гоголя был год 1843-й. Его письма этой поры полны жалоб на ухудшающееся здоровье. Мнения европейских врачей, к которым обращался Гоголь по поводу своей болезни, были разноречивы. Сам он был склонен приписывать свой недуг нервическому расстройству и утешение находил только в мысли, что «наше выздоровление в руках Божиих, а не в руках докторов и не в руках каких-либо медицинских средств». Болезнь осложнялась подавленным душевным состоянием: «Тягостнее всего беспокойство духа, с которым трудней всего воевать…» (из письма Николаю Языкову от начала мая 1845 года).

Измученный недомоганиями, Гоголь переезжает из города в город в поисках спасительного лечения и душевного успокоения. В начале 1845 года он живет во Франкфурте у Василия Андреевича Жуковского, в середине января едет в Париж к графу Александру Петровичу Толстому, затем снова возвращается во Франкфурт к Жуковскому, в мае — июне лечится на водах в Гомбурге, в конце июня приезжает в Веймар, потом — Берлин, Дрезден, Карлсбад…

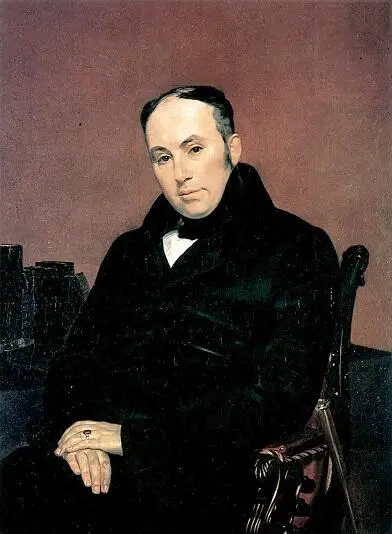

Василий Андреевич Жуковский.

Художник К. П. Брюллов.

1837–1838 гг.

Болезненность его усугублялась тем, что он «хотел насильно заставить писать себя», тогда как душа его «была не готова» к этому. «Я мучил себя, — признавался он в апреле 1845 года Александре Смирновой, — насиловал писать, страдал тяжким страданием, видя бессилие, и несколько раз уже причинял себе болезнь таким принуждением и ничего не мог сделать, и все выходило принужденно и дурно».

Итак, в январе — феврале 1845 года Гоголь — в Париже у графа Толстого. Об этом времени он писал Николаю Языкову: «Жил внутренно, как в монастыре, и в прибавку к тому не пропустил почти ни одной обедни в нашей церкви». Такому образу жизни соответствует и характер его занятий: он принимается за изучение греческого языка, чтобы читать в подлиннике чинопоследования Божественной Литургии. При этом Гоголь пользовался книгами из библиотеки настоятеля русской посольской церкви в Париже протоиерея Димитрия Вершинского, бывшего профессора Петербургской духовной академии, знатока святоотеческой письменности. В ту пору Вершинский работал над своим главным сочинением — «Месяцесловом Православно-Кафолической Восточной Церкви», одним из первых научных трудов по литургике.

В богословских занятиях Гоголю помогал отставной учитель-эллинист Федор Беляев, хорошо знавший церковнославянский язык и латынь. Он жил с 1841 года за границей в качестве наставника в одном из русских семейств. В память этой совместной работы Гоголь подарил ему греческий «Евхологион» (сборник молитв для церковного богослужения), изданный в Риме в 1754 году, с надписью: «Сия книга дарится Федору Николаевичу Беляеву, в знак дружбы и в наказание за неприятие Василия Великого, от Гоголя. Париж. Февраль 26, год 1845».

В свою очередь Беляев собственноручно списал в тетрадку небольшого формата греческий текст Литургии святителя Василия Великого с параллельным латинским переводом и на последней странице сделал дарственную надпись славянской вязью: «Николаю Васильевичу Гоголю в знак памяти, любви и почтения от Феодора Беляева. Париж. Марта 16 дня 1845 года».

Почти ежедневные посещения церковных служб создавали у Гоголя высокое духовное настроение. В связи с этим он писал 24 февраля (н. ст.) 1845 года Александре Смирновой, что «был сподоблен Богом и среди глупейших минут душевного состояния вкусить небесные и сладкие минуты».

Обратившись к церковному слову, Гоголь стремился привлечь к нему и других. Так, тот же Беляев писал ему 20 марта (н. ст.) 1845 года: “«Благодарю вас тысячекратно за то, что вы меня натолкнули на мысль обратить внимание на наши православные священнодействия, которые возвышают мысль, услаждают сердце, умиляют душу и проч. и проч. Без вас я бы не был деятельным в подобном чтении, а имея его только в виду, все бы откладывал, по моему обыкновению, в дальний ящик» 17 17 Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. Т. 4. М., 1897.

.

В Париже Гоголь работает над книгой о Божественной Литургии, оставшейся незавершенной и увидевшей свет только после его смерти. Цель этого духовно-просветительского труда, как ее определил сам Гоголь, «показать, в какой полноте и внутренней глубокой связи совершается наша литургия, юношам и людям еще начинающим, еще мало ознакомленным с ее значением».

Однако стремление к постижению сокровенного смысла Божественной Литургии возникло у Гоголя не в это время, а гораздо раньше. Осенью 1842 года он писал матери из Гастейна: «…есть много тайн во глубине души нашей, которых еще не открыл человек и которые могут подарить ему чудные блаженства. Если вы почувствуете, что слово ваше нашло доступ к сердцу страждущего душою, тогда идите с ним прямо в церковь и выслушайте Божественную Литургию. Как прохладный лес среди палящих степей, тогда примет его молитва под сень свою».

Эта вера во всеразрешающую силу литургической молитвы вызревала у Гоголя постепенно и после нескольких лет заграничных странствий и душевных тревог вылилась в желание передать другим накопленный опыт. «Для всякого, кто только хочет идти вперед и становиться лучше, — писал он в Заключении своей книги, — необходимо частое, сколько можно, посещенье Божественной Литургии и внимательное слушанье: она нечувствительно (то есть незаметно, исподволь. — В. В) строит и создает человека. И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату».

К весне 1845 года болезнь Гоголя усилилась. О его физическом и душевном состоянии свидетельствует отец Иоанн Базаров, в ту пору настоятель вновь учрежденной русской домовой церкви в Висбадене. В середине апреля (н. ст.) он получил от Гоголя, жившего тогда во Франкфурте, записку: «Приезжайте ко мне причастить меня, я умираю». Отец Иоанн застал его на ногах. На вопрос, почему он считает свое положение столь опасным, Гоголь протянул руки и сказал: «Посмотрите! Совсем холодные!» Однако священник убедил его, что он вовсе не в таком состоянии, чтобы причащаться на дому, и уговорил приехать в Висбаден говеть, что тот и исполнил.

Будучи в доме священника, в кабинете хозяина, Гоголь по своей всегдашней привычке рассматривал его библиотеку. Увидев свои книги, он воскликнул чуть ли не с испугом: «Как! И эти несчастные попали в вашу библиотеку!» «Это было именно то время, — поясняет отец Иоанн, — когда он раскаивался во всем, что им было написано» 18 18 Воспоминания протоиерея И. И. Базарова // Русская Старина. 1901. № 2. С. 294.

.

Интервал:

Закладка: