Николай Гоголь - Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том I. Вечера на хуторе близ Диканьки. Том II. Миргород

- Название:Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том I. Вечера на хуторе близ Диканьки. Том II. Миргород

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Московской Патриархии

- Год:2009

- Город:Москва - Киев

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Гоголь - Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том I. Вечера на хуторе близ Диканьки. Том II. Миргород краткое содержание

Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том I. Вечера на хуторе близ Диканьки. Том II. Миргород - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По словам Жуковского, настоящим призванием Гоголя было монашество. «Я уверен, — писал он Петру Плетневу в марте 1852 года из Бадена, получив известие о смерти Гоголя, — что если бы он не начал свои “Мертвые Души”, которых окончание лежало на его совести и все ему не давалось, то он давно бы стал монахом и был бы успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой душа его дышала бы легко и свободно» 22 22 Сочинения и переписка П. А. Плетнева. Т. 3. СПб., 1885. С. 732.

.

Последнее десятилетие жизни Гоголя проходит под знаком все усиливающейся тяги к иночеству. Не давая монашеских обетов целомудрия, нестяжания и послушания, он исполнял их в своей жизни. «Нищенство есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отведать его сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища здешнего мира». Гоголь не имел своего дома и жил у друзей, — сегодня у одного, завтра у другого. Свою долю имения он отказал в пользу матери и остался нищим, — помогая при этом бедным студентам из средств, полученных за издание своих сочинений. Оставшееся после смерти Гоголя личное его имущество состояло из нескольких десятков рублей серебром, книг и старых вещей, — а между тем созданный им фонд «на вспоможение бедным молодым людям, занимающимся наукою и искусством», составлял более двух с половиной тысяч рублей.

Современники не оставили никаких свидетельств о близких отношениях Гоголя с какой-либо женщиной 23 23 В литературоведении, однако, сложилось убеждение, что Гоголь был увлечен графиней Анной Михайловной Виельгорской (в замужестве княгиня Шаховская) и даже пытался сделать ей предложение. См. об этом: Воропаев. В. Л. Гоголь над страницами духовных книг: Научно-популярные очерки. М., 2002 (глава «Чей удел на земле выше. Сватался ли Гоголь к графине Виельгорской?»).

. О его церковном отношении к послушанию говорит тот поразительный факт, что он по совету своего духовного отца сжег главы незаконченного труда и практически отказался от художественного творчества. О том, насколько труден этот шаг был для Гоголя, можно судить по его признанию в «Авторской исповеди»: «Мне, верно, потяжелей, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это составляло единственный предмет всех моих помышлений, когда я все прочее оставил, все лучшие приманки жизни, и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего».

Однако подлинный трагизм ситуации заключался в том, что монашеский склад был только одной и, вероятно, не главной стороной гоголевской натуры. Художническое начало преобладало в нем; кризис Гоголя — следствие внутреннего конфликта между духовными устремлениями и писательским даром.

Любовь Гоголя к монашескому образу жизни выражена в конкретных словах составленной им молитвы, которая содержится в его записной книжке: «Милосердия, Господи. Ты милосерд. Прости все мне грешному. Сотвори, да помню, что я один и живу в Тебе, Господи; да не возложу ни на кого, кроме на одного Тебя, надежду, да удалюсь из мира в святой угол уединения». Это устремление Гоголя было открыто не только его ближайшим родственникам или таким литературным соратникам, как Жуковский, но и некоторым школьным приятелям 24 24 См., например, воспоминания В. И. Любича-Романовича в «Русской Старине» (1910. № 1).

.

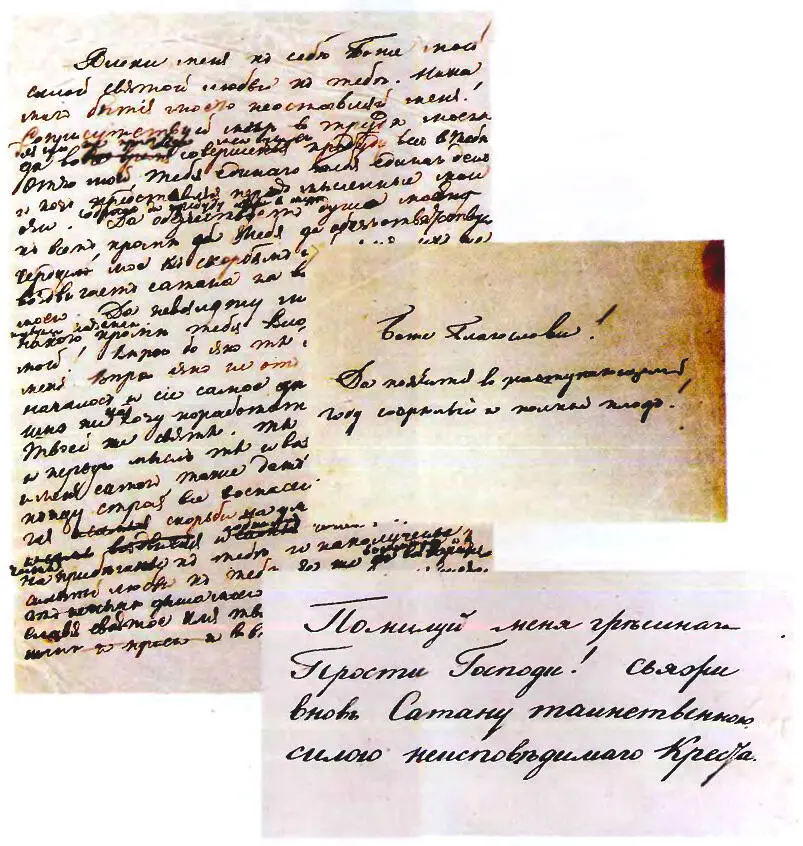

Молитвы Гоголя. 1840-е гг.

Предсмертные записи. 1852 г.

Отражение духовной жизни Гоголя 1840-х годов можно найти во второй редакции повести «Портрет». Художник, создавший портрет ростовщика, решает уйти из мира и становится монахом. Приуготовив себя подвижнической жизнью отшельника, он возвращается к творчеству и создает картину, которая поражает зрителей как бы исходящим из нее светом духовности. В конце повести монах-художник наставляет сына: «Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится».

Вторая редакция «Портрета» свидетельствует, что Гоголь вполне сознательно шел по избранному пути религиозного осмысления искусства. В повести он как бы наметил программу своей жизни. Его попытка оставить мир летом 1845 года, по всей видимости, не предполагала окончательного отказа от творчества, но как бы подразумевала возвращение к нему в новом качестве. Путь к большому искусству, полагал Гоголь, лежит через личный подвиг художника.

Нужно умереть для мира, чтобы пересоздаться внутренне, а затем вернуться к творчеству.

Напряженная внутренняя жизнь этих лет отразилась и на внешнем облике Гоголя. Павел Васильевич Анненков, встретивший его в 1846 году в Париже, вспоминает: «Гоголь постарел, но приобрел особенного рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости, но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа» 25 25 Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 115.

. Здесь мы видим весьма выразительный портрет, который показывает нам духовно зрелого Гоголя, нашедшего свой путь.

Переписка с друзьями

Итогом кризиса 1845 года стали «Выбранные места из переписки с друзьями», вышедшие из печати в самом начале 1847 года. Зерно книги зародилось еще в «Правиле жития в мире», которое глубиной мысли и лаконизмом формы напоминает апостольские послания: «Начало, корень и утвержденье всему есть любовь к Богу. Но у нас это начало в конце, и мы все, что ни есть в мире, любим больше, нежели Бога».

В своей новой книге Гоголь во всеуслышание высказал свои взгляды на веру, Церковь, царскую власть, Россию и слово писателя. Он выступил в роли государственного мыслителя, стремящегося к наилучшему устройству страны, установлению единственно правильной иерархии должностей, при которой каждый выполняет свой долг на своем месте и тем глубже сознает свою ответственность, чем это место выше («Занимающему важное место»). Отсюда разнообразие адресатов писем: от государственного деятеля до духовного пастыря, от человека искусства до светской женщины.

Но это только внешняя сторона дела. Гоголевская апология России, утверждение ее мессианской роли в мире в конечном итоге опираются не на внешнее благоустройство и международный авторитет страны, не на военную мощь (хотя и они важны), а главным образом на духовные устои национального характера. Взгляд Гоголя на Россию — это прежде всего взгляд православного христианина, сознающего, что все материальные богатства должны быть подчинены высшей цели и направлены к ней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: