Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]

- Название:Сны [Романы, повесть, рассказы]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Северо-Запад

- Год:1993

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-8352-0212-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы] краткое содержание

Данный сборник впервые наиболее полно представляет Кондратьева-прозаика. В состав книги включены произведения, публикуемые по труднодоступным дореволюционным и эмигрантским изданиям.

Вы встретитесь с ведьмами, русалками, домовыми, водяными, нимфами, сатирами и другими мифологическими и демонологическими существами Древней Греции, Руси и Египта.

Сны [Романы, повесть, рассказы] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Устремленности к бесконечному, свойственной символистам, акмеисты противопоставили самоценность и самодостаточность трехмерного мира. В такую трехмерную реальность и помещены мифологические образы Кондратьева.

…Вот Афродита появляется в храме перед онемевшим певцом, вот Гермес хитростью пытается соблазнить нимфу Лару, вот Харон в своей мрачной ладье перевозит умерших в подземное царство… Этот мир живет своей внутренней жизнью, он ничего не символизирует, не отсылает ни к каким внеположным ему смыслам — все его содержание заключено в нем самом, он подобен картине, которая не простирается дальше собственных рамок. Вячеслав Иванов учил, что символ разворачивается в миф. Кондратьев осуществлял нечто прямо противоположное: он сворачивал символ в миф, замыкая принадлежащее бесконечности в трехмерном пространстве своего художественного космоса.

Видимо, именно это и называл он «реконструкцией мифа». По Кондратьеву, реконструировать миф значит дать ему новую жизнь, поместив те или иные мифологические образы в некую зону «реальности», пусть условной, пусть художественной, но «реальности», где бы эти образы находились в органическом взаимодействии с подобными же образами или предметами, живущими по тем же законам. Под пером Кондратьева мифологический образ не светится символическим смыслом — он пребывает в непрерывном движении внутри потока той жизни, которая известна автору из мировой мифологии.

Полем такого «оживления» мифа становится душа самого творящего.

Моя душа тиха, как призрачный шеол,

Где дремлют образы исчезнувшего мира;

Она — в песках пустынь сокрытая Пальмира.

Мои стихи — богам отшедшим ореол.

Я не стремлюсь в лазурь ворваться, как орел.

Пусть небожители ко мне летят с эфира,

О юности земли моя тоскует лира,

И не один из них на песнь мою сошел.

Ко мне идут они, как в свой заветный храм,

Стопой неслышною, задумчивы и строги,

Когда-то сильные и радостные боги,

С улыбкой грустною склониться к алтарям…

И, полон гордости, блаженства и тревоги,

Гирлянды строф моих бросаю к их ногам [3] Кондратьев Ал . Стихи: Книга Вторая. (Черная Венера). СПб, 1909. С. 2.

.

«Шеол» на иврите означает геенну огненную, ад, для Кондратьева — тот же Аид. И это по-особому комментирует его утверждение: «Мифология всех почти народов и стран обязана своим существованием не только жрецам, но и художникам и поэтам» [4] Из предисловия Кондратьева к книге стихов «Славянские боги». Цитируется по тексту сборника, републикованного в книге В. Н. Топорова «Неомифологизм в русской литературе начала XX века. Роман А. А. Кондратьева „На берегах Ярыни“», TRENTO, 1990. С. 249.

. По Кондратьеву, художники и поэты, подобно жрецам, вступают во взаимодействие с миром потустороннего, привлекая его силы и энергии в сферу живой реальности. В этом контексте естественно звучит «Посвящение» его первого крупного прозаического произведения «Сатиресса»: «Вам, когда-то земные, теперь эфирные божества, посвящаю повесть мою…» Именно с ними — древними духами, умершими, дошедшими до нас только в мифологических образах, но оживающими в сознании художника — общается автор. С ними — а не с читателем. И каждое прямое обращение к ним (а таковых в прозе и стихах Кондратьева множество) — это и посвящение, и заклятие-вызывание, и жертвоприношение словом.

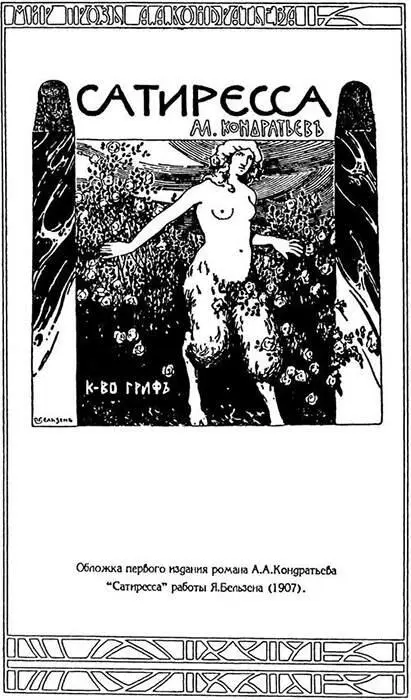

Обложка первого издания романа А. А. Кондратьева «Сатиресса» работы Я. Бельзена (1907).

Кондратьев очерчивает вокруг себя круг античного космоса. Круг-оберег от настоящего, от современности, от реальносущей бесовщины эпохи между двух революций. Внутри этого круга зрению автора открываются не только известные мифологические сюжеты — он получает способность видеть и порождать новые мифологические вариации. Читателю не остается ничего иного, как принять условия игры в реальность придуманного. Так рождается сатиресса Аглавра.

Древние греки не знали женской ипостаси козлоногих сатиров. Для того чтобы вызвать к жизни Аглавру, Кондратьев придумывает новый миф — о дочери Пана и вечно девственной Артемиды. Как случилось такое соитие? В «Белом козле» Кондратьев рассказывает, что лесной бог хитростью овладел сестрой Аполлона. Не после ли этой встречи появилась на свет сатиресса? В романе ответа нет. Но вымышленный мифологический образ — Аглавра — живет по законам старого мира античности. Amor Fati — любовь к року, этот верховный закон античного космоса, полностью замещает в романе (вытесняет из него) законы психологизма, естественные для прозы, прошедшей через опыт XIX столетия.

Рецензируя «Сатирессу» Кондратьева, И. Анненский писал: «Так приятно побыть часок среди гамадриад и панисков, которые, может быть, еще не читали даже „Смерти Ивана Ильича“» [5] Анненский И. Ф . Александр Кондратьев. Сатиресса. Мифологический роман. Кн-во «Гриф». Москва, 1907 // «Перевал», 1907, № 4. С 63.

.

Высказывание Анненского подчеркивает не только отсутствие психологизма, но и указывает на одну очень важную черту прозы Кондратьева: его трехмерный художественный мир не знает четвертого измерения — живого времени, обязующего прошлое с настоящим. Замкнувшись в круге античного космоса, Кондратьев существует в нем так, словно еще не было на свете ни Толстого, ни Достоевского, словно не было постантичной истории человечества. В произведениях Кондратьева течет лишь субъективное время автора, пребывающего в далеком прошлом, погруженного в ту эпоху, когда почитались на земле вызванные им к жизни духи. Он помнит лишь о том, о чем помнят они: о еще более глубокой архаике. И этому субъективному времени приданы все черты объективности. Иллюзия, поданная как достоверность, — таков античный космос Кондратьева.

Напряженность подобной работы со временем особенно ощутима, когда автор приближается к границе миров: античного и христианского. В рассказе «Пирифой» повествуется о пришествии Христа. Но «сияющий бог», освобождающий вечных пленников Аида, не назван по имени. В глазах Пирифоя, царя лапифов, необратимая трансформация языческого космоса происходит с помощью языческого же бога — не Христа. Глазами Пирифоя глядит и Кондратьев. Читателю, разумеется, тоже не предложено никакого иного взгляда. Ключевой момент религиозной истории человечества описан лишь затем, чтобы аннигилировать историческое течение времени, подменив его временем эстетическим, организующим мир самого Кондратьева, мир, населенный античными демонами.

Демонами или богами? Кондратьев любит сюжеты, в которых древнее божество обнаруживает свою демоническую природу. Временные сдвиги становятся ощутимыми в его художественном мире лишь в тех случаях, если ими отмечены эпохи перехода верховного божества в разряд низших демонических существ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/1066475/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz.webp)

![Василий Кондратьев - Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres]](/books/1066970/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass.webp)

![Жан Рэ - Корабль палачей [Романы, повести, рассказы]](/books/1084105/zhan-re-korabl-palachej-romany-povesti-rasskazy.webp)

![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/1085266/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest.webp)