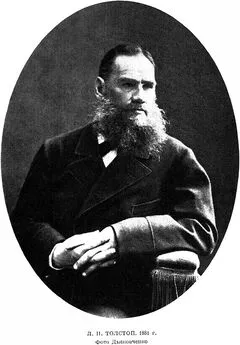

Лев Толстой - Том 11. Драматические произведения 1864-1910 гг

- Название:Том 11. Драматические произведения 1864-1910 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Москва, Художественная литература, 1978-1985

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Толстой - Том 11. Драматические произведения 1864-1910 гг краткое содержание

В настоящий том вошли драматические произведения Л. Н. Толстого: известные его пьесы «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Живой труп», а также незаконченные драмы «Зараженное семейство», «Петр Хлебник» и другие.

http://rulitera.narod.ru

Том 11. Драматические произведения 1864-1910 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На мужицкий взгляд, поведение господ непонятно: они не способны прямо ответить на их вопросы, не держат своего слова, не умеют отличить главное от пустякового. Более того, странность господ такова, что она представляет прямую угрозу самым насущным крестьянским делам. Выслушав досужие советы Вово о том, чем лучше засевать землю, и вникнув в его заботы о помощи «Обществу поощрения разведения старинных русских густопсовых собак», третий мужик торопится спрятать приготовленные для барина деньги.

Глазами мужиков посмотрел Толстой на самый обычный день московского дворянина, на, казалось бы, невинное увлечение шарадами, благотворительными обществами, спиритизмом и увидел рожденное такими днями зло разврата. Вымученные каламбуры Петрищева, смех Бетси, глупые шутки Вово — это непроницаемая стена, которой барская молодежь отгородилась от настоящей жизни, не имея иной цели, кроме «разгулки времени». Пьеса движется только мужицким интересом, жизнь господ не имеет цели. В финале они те же, что и в начале. В этой среде нет никакого движения. Даже Танина мистификация их не очень смутила: все осталось по-прежнему. Характерно, что и в прозе Толстого духовно мертвое, бесплодное не движется, не меняется. Комические ситуации возникают потому, что господская точка зрения прямо противоположна крестьянской. Толстой в перечне действующих лиц называет мужиков порядковыми номерами: первый, второй, третий. Так их воспринимают господа: люди, в которых главное то, что их можно счесть. Но диалектика крестьянских характеров опровергает господское мнение. Будто бы безликие, они оказываются непохожими друг на друга, каждый со своим лицом, со своей индивидуальностью и все страдающие от нищеты и безземелья, в то время как в земле и труде испокон веков смысл их жизни. Второй мужик, по ремарке автора, «грубый и правдивый, не любит говорить лишнего», произносит внушительное: «Нам без этой земли надо жизни решиться». Третий мужик, робкий и беспрестанно кланяющийся, толкует о куренке, «которого выпустить некуда». Его сбивчивые речи печальным и безответным стоном проходят через комедию. Мужики комичны только с точки зрения бар. И, главное, чрезвычайно неуместны в Москве, в богатом доме Звездинцевых. И непонятно, почему они так настойчивы, не уезжают и даже на кухне оказались. «Они опять тут», — почти рыдая кричит барыня в самом финале. Эти трое неустранимы из жизни, потому что за ними Толстому видится не только курская деревня, а вся Россия.

Невеселый смех этой комедии замолкал, когда упоминала погибшую горничную Наталью, когда появлялся спрятанный жалостливой кухаркой спившийся повар — бывшие крестьяне, которых погубила развратная господская жизнь. Понимая это, горничная Таня, буфетный мужик Семен, камердинер Федор Иваныч рвутся в деревню. И буфетчик Яков, по ремарке автора, живет «только деревенскими семейными интересами». Таким образом, в пьесе появляется третья группа персонажей, занимающая промежуточное место между барами и мужиками: это люди, находящиеся в услужении у господ. Они помогают односельчанам понять, что происходит в господском доме, переводят смысл совершающегося с барского на народный язык. Для них ни мужики, ни господа не являются загадкой, но их судьба особенно печальна. По Толстому, это самые что ни на есть пропащие люди. Выбитые из привычной колеи, оторванные от земли, осмысленного труда, от веками освященной нравственности их предков, они вынужденно усваивают дурную цивилизацию господ. Их уделом становятся пороки, нищенство, ранняя смерть.

Эффект движущейся, развивающейся жизни возникает в комедии благодаря контрастной композиции, приему, используемому Толстым и в прозе. В контрастно соотносимых характерах родилась философская концепция рассказа «Два гусара». Контрастны социально-групповые образы в «Утре помещика». Притчеобразны противопоставления в рассказе «Три смерти». Драматически контрастны начальный и финальный эпизоды «Юности». Писателю важно выделить из гущи совершающегося то, что резко противостоит друг другу. Он доискивается до корней явления, почти аллегорически обозначая его полярные моменты. Прием этот особенно действен в драме, где события приводятся в движение столкновением антагонистических героев. Несмотря на водевильные приемы, основой серьезной толстовской комедии стали драматические контрасты современной жизни.

Драму «И свет во тьме светит» Толстой писал с перерывами на протяжении 1890-1900-х годов. Если Аким добр и нравствен стихийно, если Никита прозревает на краю жизни, в трагических обстоятельствах, то герой новой пьесы Николай Иванович Сарынцев, живущий во тьме богатства и неведения истинного добра, намечает и осуществляет программу, благодаря которой идея света оказывается достижимой. Толстой считал пьесу исповедью, откровением, могущим спасти мир. Сюжет ее автобиографичен. Герой, переживая кризисное состояние, тяготится богатством, проповедует непротивление злу насилием и встречает полное непонимание со стороны родных. «Я не могу так жить», — совсем по-толстовски произносил Сарынцев. Писатель не закончил пьесу. О пятом действии можно судить лишь по конспекту. Герой умирал от выстрела княгини Черемшановой, чей сын под влиянием Сарынцева, отказавшись от военной службы, попал в сумасшедший дом, а потом в дисциплинарный батальон. «Обнаженная проповедь толстовства сделала драму «И свет во тьме светит» одним из самых противоречивых и самых неудачных произведений Толстого», — пишет К. Н. Ломунов. [126] К. Ломунов. Драматургия Л. Н. Толстого, с. 381.

Сам Толстой назвал главного героя «скверным резонером». Но все, что не обрело художественной убедительности в этой неоконченной пьесе: мысли о силе добра, о постановке перед героями «жизненного, не решенного еще людьми вопроса», — все это с трагической силой раскрылось в «Живом трупе».

Критическое начало в последние годы в творчестве Толстого стало преобладающим. Резкие, почти сатирические краски использует Толстой в «Воскресении», показывая преступную жизнь имущих классов. Обличительная нота достаточно сильна и в «Живом трупе», и, как замечает М. Б. Храпченко, «конфликт, лежащий в основе «Живого трупа», кое в чем напоминает основную коллизию «Воскресения» — разрыв героя со своей средой». [127] М. Б. Храпченко. Лев Толстой как художник, с. 275.

В «Живом трупе» продолжились нравственные и художественные искания Толстого. Но именно в этой драме критическое и поэтическое выступило в единстве. Нравоучительный дух, присущий «Воскресению», совершенно исчез в пьесе. Герой романа несколько механически совмещает в себе «духовного» и «животного» человека, тогда — «чистого», теперь — «развращенного». Душа героя драмы диалектически неделима. Ежеминутное сопряжение высокого и низкого в Феде Протасове дает «поэтическую жизненность» характеру и составляет основу драматического действия в пьесе.

Интервал:

Закладка: