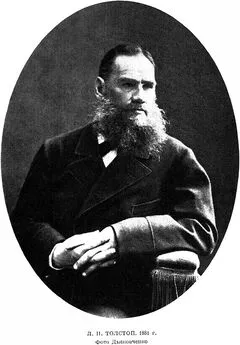

Лев Толстой - Том 11. Драматические произведения 1864-1910 гг

- Название:Том 11. Драматические произведения 1864-1910 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Москва, Художественная литература, 1978-1985

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Толстой - Том 11. Драматические произведения 1864-1910 гг краткое содержание

В настоящий том вошли драматические произведения Л. Н. Толстого: известные его пьесы «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Живой труп», а также незаконченные драмы «Зараженное семейство», «Петр Хлебник» и другие.

http://rulitera.narod.ru

Том 11. Драматические произведения 1864-1910 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1864 году писатель закончил комедию с тенденциозным названием «Зараженное семейство». Толстой обратился к А. Н. Островскому с просьбой помочь поставить пьесу в текущем сезоне, опасаясь, что она «к будущему году не будет иметь того успеха» (т. 61, с. 115). Островский ответил запомнившейся Толстому саркастической фразой: «Ты боишься, что скоро очень поумнеют?» Задуманная как памфлет, комедия откликалась на полемику, разгоревшуюся вокруг романов «Отцы и дети» И. С. Тургенева и «Что делать?» Н. Г. Чернышевского. Но Толстой шел словно бы чужими путями в драматургии, отказавшись постичь сложность души «новых людей», предпочитая развенчивать их. Герои пьесы — помещики, эмансипированные девицы, студент Твердынский, чиновник-либерал Венеровский были жалки и неприятны, монологи их многословны, драматическое действие парализовано.

Художественная сила лучших драматических произведений Толстого связана с одним из главных кризисов его жизни, завершившимся в начале 80-х годов. «Острая ломка всех «старых устоев» деревенской России обострила его внимание, углубила его интерес к происходящему вокруг него, привела к перелому всего его миросозерцания», — писал об этом периоде В. И. Ленин. [119] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20. М., 1961, с. 39.

Искания Толстого были непосредственным продолжением его этических и социальных воззрений прежних лет. В это время Толстой с особенно пристальным вниманием обратился к изучению народной жизни, ибо народ всегда был для него выражением высших нравственных принципов и трагической жертвой социальной системы. С народом он связывал свою веру в пробуждение и развитие духовного начала в человеке. «…Своеобразие критики Толстого и ее историческое значение состоит в том, что она с такой силой, которая свойственна только гениальным художникам, выражает ломку взглядов самых широких народных масс в России указанного периода и именно деревенской, крестьянской России». [120] Там же, с. 40.

Мысль о необходимости служения людям и суд над современной действительностью становится основным содержанием народных рассказов писателя. Отрицая собственные художественные свершения, он ратует за искусство всем доступное, объединяющее людей в стремлении к добру. На этом пути и возникает у него интерес к народному театру. В середине 1880-х годов наряду с народными рассказами появляются первые драмы-притчи Толстого. Но в этих драмах-притчах сильна была в основном мысль дидактическая («Петр Хлебник», драматическая обработка легенды об Аггее).

Драматургический талант Толстого проявился по-настоящему лишь тогда, когда мысль дидактическая проросла изнутри диалектическим видением жизни в ее противоречиях, когда ожили открытые добру и злу характеры. Толстой продолжил в лучших своих пьесах идеи своей прозы. Если в романах Толстого выразилась «мысль народная» («Война и мир») и «мысль семейная» («Анна Каренина»), то в пьесах эти темы продолжились первая — во «Власти тьмы», вторая — в «Живом трупе».

В 1880-е годы Толстой со свойственным ему бесстрашием задал современникам вопрос: «Так что же нам делать?» Он в новом, безысходном свете увидел трагическую жизнь города и кошмары современной ему деревни. Посещая московские ночлежки, Ржанов дом, дом Ляпипа, занимаясь переписью населения, пытаясь помочь тем, кто попал на дно, писатель ужаснулся не одной бедности, но страшному нравственному падению этих людей. Город помог понять ему ни с чем не сравнимую нищету деревни и в целом — трагедию современного общества. Материал требовал драматического жанра, возможностями для которого щедро располагала проза Толстого. Именно проза, потому что неверно было бы искать истоки драматургического построения «Власти тьмы» в комедийных набросках писателя прошлых десятилетий.

Толстой написал «Власть тьмы» — свое первое большое драматическое произведение — в 1886 году. Мысль о трагическом состоянии народной жизни, о человеке, потерявшем свет истины и потерявшем себя во тьме адоподобного быта, воплотилась в трагедию. Сюжет пьесы «Власть тьмы» взят из судебной практики. В пьесе воспроизведена судьба крестьянина Ефрема Колоскова, покаявшегося перед народом в своих преступлениях, его отношения к жене, падчерице. Сопоставляя толстовскую драму с его прозой 1880-х годов, Г. А. Бялый находит, что «первоначальный замысел «Фальшивого купона», «О жизни» и «Власть тьмы» образует единый творческий комплекс, части которого переплетаются и вклиниваются одна в другую. <���…> В книге «О жизни» и подготовительных материалах к ней «свет» становится синонимом жизни, а «тьма» — смерти». [121] Г. А. Бялый. Русский реализм конца XIX века. Л., 1973, с. 70–71.

«Тьма» духовная приходит к человеку незаметно. Еще в молодости Толстой записал в дневнике: «Описание борьбы добра со злом в человеке, покушающемся или только что сделавшем дурной поступок, всегда казалось мне неестественным. Зло делается легко и незаметно, и только гораздо после человек ужасается и удивляется тому, что он сделал» (т. 46, с. 184). Таким образом, сошествие во «тьму», в духовную смерть становилось обыденным и привычным явлением. Вот этой нравственной гибели человека и ужаснулся писатель и попытался в клубке тесно связанных явлений и поступков рассмотреть первопричину зла. И если в притче зло было представлено наглядно, то в драме, как и в жизни, оно не сразу различимо. Его носителями становятся едва ли не самый обаятельный из героев пьесы, «жалостливый» Никита и его мать Матрена, ведомая, казалось бы, святым материнским инстинктом.

Перед зрителем представала истинная жизнь деревни во всей ее пореформенной сложности. Для Толстого нет в ней незначительных мелочей, — все важно для исследования причин падения души человеческой. Сила была заключена в том беспощадном реализме, с которым изображены характеры героев и само драматическое действие.

Немощный Петр, охваченный предсмертной тоской и молящий Никиту о прощении, Митрич, с его добротой, с его запоями, с истинно солдатским бесстрашием; визгливые ссоры баб, насмерть перепуганная Анютка, изба, двор — все это приметы подлинной жизни. Все обыкновенно и обыденно. Грубо оборвала Анисья мужа, цыкнула на падчерицу, охотно приняла страшный совет Матрены, спасая свою любовь к Никите. И сам Никита солгал перед образом, увильнул от обиженной им Марины, и все это затем, чтобы спокойнее было жить, чтобы отвязаться от неприятностей. Явных преступников пока нет. Первое действие только подошло к середине, еще не все герои появились, а уж Матрена деловито вручила Анисье «белесый порошок», про который сказано, что он «тоже от тараканов идет». Атмосфера такова, что для преступления не надо чрезвычайных событий, исключительных, рожденных для зла героев. Надо только интерес о своем благе сделать главным, и тогда преступление родится.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: