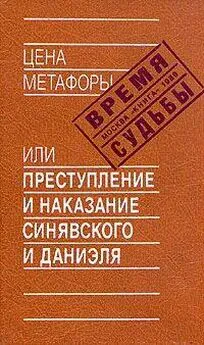

Абрам Терц - В тени Гоголя

- Название:В тени Гоголя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:СП «Старт»

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абрам Терц - В тени Гоголя краткое содержание

Терц, Абрам (Андрей Синявский)

В тени Гоголя

Написано автором в 1973 году

Абрам Терц и Андрей Донатович Синявский (1925—1997) — один человек, но два разных писателя...

О публикации: источник: Абрам Терц (Андрей Синявский. Собр. соч. в 2-х томах. Том 2. СП «Старт», Москва, 1992.

В тени Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В Гоголе особенно полно "художник" и "комик" слились воедино. Смех и во внешних своих проявлениях служил у него индикатором чувства, жизненной и поэтической силы, совпадал непосредственно с делом сочинительства и формотворчества. Все его душевные струны, будь они мрачными или лирическими, соединяются с комическим нервом, который неизменно подмешивается в его творческие вздохи и слезы. В этом смысле смех у Гоголя глубиннее и многомернее слез, пускай последние составляют иногда потаенный подвал для смеющегося фасада, - под подвалом, на глубине, Гоголь всё равно смеется. Смех у него и сверху и снизу, на виду и в недрах земли. И если "сквозь видный миру смех" он различал "незримые слезы", то сквозь слезы его доносится еще более дальний, бездонный и неведомый миру смех - чуть ли не с сотворения света.

К творчеству Гоголя, как к никакому другому художнику, приложимо эзотерическое учение о сотворении мира всевышним и зиждительным смехом богов. Обрывки подобного рода мифов сохранились на папирусах от начала нашей эры в гностических, по преимуществу, списках.

"Семь раз рассмеялся Бог, и родились семеро охватывающих мир богов. В седьмой раз рассмеялся Он смехом радости, и родилась психе..."

"Бог засмеялся, и родились семь богов, которые управляют смертью... Когда Он засмеялся, появился свет... Он засмеялся во второй раз, всё стало водой. С третьим раскатом смеха появился Гермес..."

(Не слышатся ли отзвуки всесильного смеха в шестидневном ветхозаветном рефрене: "И увидел Бог, что это хорошо"?..)

Художественная космогония Гоголя всегда означена приливами смеха как жизнетворческой энергии или, иначе сказать, нисхождением смеющегося духа в материю, оживающую под действием нежных прикосновений: "засмейся!" Начав литературную деятельность в скромной роли сельского клоуна или рыжего у ковра (Рудый Панько), Гоголь очень скоро открыл в природе мира и человека столько поводов для смешного, что оно у него пробудилось в силу живительную, космогоническую и, разлившись повсюду, наполнило землю бесчисленными вещами и тварями, возникающими из смеха и вступающими в поток широкого баснословного действа, которое, пользуясь обломками быта как строительным материалом, водворяет порядок всеобщего и взаимного пересмеивания.

"Чудно устроено на нашем свете! Всё, что ни живет в нем, всё силится перенимать и передразнивать один другого" ("Ночь перед Рождеством").

Юмор универсален как стихия существования и, подобно свету, несет означенность и проявленность формы. Контуры космоса, физиономика жизни обнаруживаются у Гоголя словно в трепете и мимике смеющегося свыше лица, подобно солнцу распространяющего лучи смешного по мирозданию, которое благодаря им и вырастает и образует собой комическую гармонию. Склоненный над рукописью автор, как верховное божество творимого из-под его пера микромира, вступает в таинственную игру с оживающими фигурами, сплошь состоящую из шутливого подбадривания или подтрунивания и воспроизводящую на бумаге священное лицедейство создателя, его мимическую активность, отраженную в зеркале текста. Авторские переживания в этом процессе миротворения напоминают часы переписывания у Акакия Акакиевича. Представим на минуту, что буквы, которые тот вдохновенно выводит, суть герои и события сцены, - и мы получим подобие Гоголя, подобие Бога, создающего свет раскатами благодатного смеха.

"Мало сказать: он служил ревностно, нет, он служил с любовью. Там, в этом переписывании, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его".

Гоголь засмеялся, и двери у старосветских помещиков запели на разные голоса, и каждая обрела свою повадку, характер. Гоголь засмеялся, и в городе под аккомпанемент ревизора началось столпотворение (комическое сотворение мира)... Есть что-то волшебное, чудодейственное в его способности извлекать с помощью смеха дивные звуки и забавные гримасы из инертного вещества, которое, стоит подмигнуть ему, высовывает ответно язык, кажет нос, одушевляется и принимается за дело на правах независимой личности. Общее место обращается в живописную панораму, и какая-нибудь образина, струящаяся живыми угрями, в извилистых и колеблющихся, как от сдавленного смеха, приметах, глядит оттуда, где только что всё было ровно и голо. Всё не стоит на месте. Всё кривляется. Всё дрожит и смеется. Сотрясения смеха, подобно геологическим переворотам, кладут начало новой картине мира.

Соответственно в облике Гоголя-комика проступают черты колдуна. На ум приходит сравнение - колдун в "Страшной Мести", вороживший над темным горшком с волшебными смесями-специями, корча рожи, как Акакий Акакиевич над листом канцелярской бумаги, пока на позывные гримасы не подавало весть о себе чье-то лицо...

"И мне приходит в голову мысль: нет ли связи юмора с колдовством? Ведь почему-то Гоголь, показав самое смешное, изобразил и колдовство" (Алексей Ремизов "Огонь вещей").

Несомненно, такая связь, и притом обоюдная, существует. Комик - добрый колдун. Колдун - злой комик. Смех и колдовство не только тесно соседствуют, но переходят одно в другое. Гоголь любил и стремился изображать колдовство, потому что в природе Гоголя было что-то от колдуна. Гоголь, пугающий страшными сказками, вызывающий нечисть и невидаль, - прямое следствие той необыкновенной смешливости, что служила ему энергией в процессе чародейства - художества.

В конце концов, каким он будет, этот новоявленный свет, - смешным или страшным, - на первых порах не так уж важно. Но, чтобы он появился, необходимо рассмеяться вначале и, рассмеявшись, вызволить образ из мертвого моря материи, расшевелить и взбудоражить ее немую поверхность, на наших глазах покрывающуюся рябью чудесных ужимок, подмигиваний, пертурбаций. Лишь в ходе метаморфозы дается осознание формы. Образ приходит как знак свершившегося преображения. В отличие от божества, творящего из ничего, художник имеет дело с кое-каким достоянием, нуждающимся в перевороте для большего правдоподобия и конструктивной прочности предположенного проекта. Смех исполняет работу по переворачиванию вещей ради воссоздания образа. Метаморфичность смешного оказывается ферментом писательского пера. Художник, смехач и колдун суть разные заголовки единого руководства по сотворению мира.

Известно, что простейший комический трюк заключается в том, что кто-то внезапно становится вверх тормашками. С этого трюка, можно считать, и начинается Гоголь, взявший смех в абсолютном, вселенском его содержании и перевернувший вверх дном нашу грешную землю. Тогда она объявилась его великолепным творением - блаженной, обетованной землею искусства. В "Сорочинской ярмарке", едва его первый писательский "воз с знакомыми нам пассажирами" въехал на мост и "река во всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась перед ними", читаем:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: