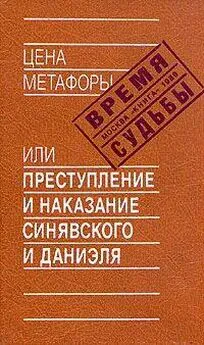

Абрам Терц - В тени Гоголя

- Название:В тени Гоголя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:СП «Старт»

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абрам Терц - В тени Гоголя краткое содержание

Терц, Абрам (Андрей Синявский)

В тени Гоголя

Написано автором в 1973 году

Абрам Терц и Андрей Донатович Синявский (1925—1997) — один человек, но два разных писателя...

О публикации: источник: Абрам Терц (Андрей Синявский. Собр. соч. в 2-х томах. Том 2. СП «Старт», Москва, 1992.

В тени Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И это пишет поэт, потерявший способность творить, другому поэту, сраженному телесным недугом! Один калека учит другого средствам исцеления. Следует практический совет - выбросить за окошко все мази и притирания и перейти, по примеру святых, к духовной медицине с помощью молитвы. Молитва, в определении Гоголя, есть восторг, совпадающий с нашим внутренним распорядком. Овладеть последним вменяется в обязанность поэту путем изучения своей души с ее бесчисленными орудиями, приведя себя "в беспрестанное восторгновение, могущее всё победить в мире". В том же письме излагается другой полезный способ - как соединенными средствами молитвы и исследования собственной души приводить себя в состояние столь высокой творческой активности, что "к концу какой-нибудь другой недели увидишь, что уже всё составилось, что нужно", "стоит только взять в руки перо, да и писать". Словом, перед нами обычная для его рассуждений умозрительная схема, в которой, по слову Гоголя, "всё стройно и причинно" и мистическая сила получает рациональное и даже естественнонаучное объяснение, благодаря чему "тысячи колес" толкают одно другое и все устраивается наилучшим образом.

В данный момент, однако, нас интересует не логика Гоголя, о которой довольно сказано, а само его отношение к поэту как к чрезвычайно сложному и мощному духовному агрегату, способному, пользуясь помощью Божией, направлять ее на любое практическое задание, до исцеления болезней включительно. Речь идет, очевидно, о каком-то взаимодействии высших духовных энергий, на скрещение которых выходит поэт. Примечательно, кстати, что в изложении Гоголя молитва подобна творческому вдохновению, которое также есть ниспосланный Богом восторг, и восторгом же достигаются прочие, сверхъестественные в том числе, результаты. Поэт как бы возделывает свою душу для чуда, которое над ним совершается и которое, по примеру святых, он может затем сам уже совершать на иных путях человеческой жизнедеятельности...

Кто возьмет на себя смелость решать, насколько всё это соответствует истине? Но допустимо представить соответствие субъективной правде, внутренним стимулам автора, излагавшего свое открытие так уверенно, как если бы он давно уже превзошел эту науку. По-видимому, в собственном творческом опыте Гоголь различал какие-то деятельные пружины и токи, по-видимому, сама структура его поэтической личности, по его самочувствию, располагала запалом творить добро в разнообразном и вполне конкретном, вещественном выражении. Чудовищное самомнение, какое он проявлял в решении любого жизненного вопроса, навязчивость, с какою он имел обычай служить ко всякой бочке затычкой, - что так раздражает в Гоголе и кажется каким-то кошмаром рационально разъятой и утилитарно направленной фантазии - опирались, по всей вероятности, на внутреннее свидетельство автора, имевшего право считать себя поэтом в полном значении. Доколе поэт, то и всё, что хотите. Стоит ему приложить старания, и поэт, помолясь, становится универсалом в широчайшей сфере деяния, познания, нравственности.

К поэту в его единстве с деятелем (который в гоголевском исполнении всего лишь alter ego поэта, ничуть не меняющее его собственной, поэтической природы) применимо учение Гете о "продуктивной силе". Оно позволяет лучше понять тот психологический трюк, который постоянно наблюдается у Гоголя, его способность, будучи писателем, рассматривать себя прирожденным профессионалом в какой-то иной области, причем последняя становится непосредственным продолжением поля его писательской деятельности. Ему как будто всё равно писать книги или, допустим, заниматься хозяйством, поскольку в хозяйстве он также осуществляет свой изначальный дар. С точки зрения Гете, все виды "продуктивной деятельности", в том числе искусство, как бы взаимозаменяемы, и "человек высшего порядка, творя одно, творит всё, или, говоря менее парадоксально, в этом одном, в совершенстве выполненном, он видит символ всего того, что выполняется в совершенстве" ("Годы странствования Вильгельма Мейстера").

"Свои труды и произведения, - говорил Гете, - я всегда рассматривал лишь как символы, и поэтому мне в сущности было довольно безразлично, делать ли горшки или блюда".

"...Что же такое гений, как не продуктивная сила, которая создает деяния, достойные Бога и природы и именно поэтому оставляющие след и имеющие долговечность? Не может быть гения без длительно действующей продуктивной силы; и далее, при этом не имеет значения, какому именно делу, искусству или ремеслу посвятил себя человек, - всё это безразлично. Обнаружит ли человек свою гениальность в науке, как Окен и Гумбольдт, или в войне и государственном управлении, как Фридрих, Петр Великий и Наполеон, или же в песнях, как Беранже, - это всё равно, и вопрос лишь в том, являются ли данные мысли, взгляды или дела живыми и способными длительно жить" (Иоган Пemp Эккерман "Разговоры с Гете").

Гоголю чужд этот барственно-созерцательный взгляд на веши, исполненный спокойной и самодовольной умудренности, для которого всё великое в этом мире суть равноправные символы творческого величия Бога и природы. Гоголь ревнивее, агрессивнее и честнее относится к принимаемым им обличиям. В каждый данный момент он верит, что именно так и только так может быть решена загадка его назначения. Тем не менее в его характере и судьбе особенно заметно, что "продуктивная сила", которой он движим в своих литературных созданиях, способна принять и какую-то иную, нелитературную форму и в иных обстоятельствах могла бы проявиться в чем-то другом столь же колоссально и гибельно. Может быть, он был бы христианским подвижником? Строителем? Военачальником? Но участь его была родиться поэтом, притом особой закладки, кому мало поэзии в собственном смысле слова и подавай для творческой акции все мироздание. Во всяком случае по складу дарования он далек от поэта в том чисто-поэтическом понимании, как утвердил его Пушкин (и какое, можно добавить, вполне отвечает символической концепции Гете, представленной вершинами сосредоточенных в своем одиноком совершенстве творцов), поэта как замкнутой, самоценной монады, которая несет в себе всё и исчерпывается собою. Гоголь своей продуктивной силе ищет разлиться вширь и приобщить к своему совершенству все мыслимые пространства человеческого бытия и сознания. Гоголь - как Ноздрев, который, показывая границу, где оканчивается его земля, говорит: "всё, что видишь по эту сторону, - всё это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и всё, что за лесом, - всё моё". Пушкинское противопоставление поэта обществу, государству, морали ("...Какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона") Гоголю заказано - не потому, что он ставит поэта ниже, чем Пушкин, а потому, что слышит за ним право на любые должности в обществе, государстве, морали и повсюду готов устанавливать свой приоритет. Пушкинские формулы, осаживающие толпу притязателей на уединенную недоступность поэта, Гоголь охотно использовал, с тем чтобы, вооружась ими, узурпировать чужие посты. В гордом одиночестве Гоголь замыкался обычно после очередного провала или кризиса, и тогда он любил цитировать пушкинские строки: "Ты царь; живи один" и т. д. Но пройдет время, схлынет позор, и, смотришь, он опять вылезает из уединенной норы на публику, жалуясь, что его почему-то считают плохим гражданином. В этом видели обскурантизм Гоголя, его идейную отсталость, боязнь вольномыслия и заискивание перед правительством. Однако корни его гражданственности, как и общественной активности вообще, лежат глубже, в самой его поэтической природе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: