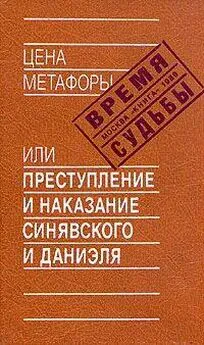

Абрам Терц - В тени Гоголя

- Название:В тени Гоголя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:СП «Старт»

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абрам Терц - В тени Гоголя краткое содержание

Терц, Абрам (Андрей Синявский)

В тени Гоголя

Написано автором в 1973 году

Абрам Терц и Андрей Донатович Синявский (1925—1997) — один человек, но два разных писателя...

О публикации: источник: Абрам Терц (Андрей Синявский. Собр. соч. в 2-х томах. Том 2. СП «Старт», Москва, 1992.

В тени Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К идеологическим и просто житейским традициям, на которые Гоголь внутренне опирался в стремлении послужить отечеству делом, следует отнести также строй понятий и чувств, восходящий к предшествующему столетию. В этом отношении Гоголь был большим стародумом, чем Пушкин, что отражалось не только на писательском его облике, но уже на уважительном тоне, идущем от неизжитого провинциального консерватизма, с каким произносились им веские, облеченные властью слова "служба" и "должность" - с тем же звоном кимвала, с той же торжественной дрожью в голосе, как умел произносить их один восемнадцатый век. Недаром таким ореолом окружена в его сочинениях, не без влияния державинских од, память великой императрицы Екатерины. Благоговейное отношение Гоголя к общественному устройству и государственному порядку во многом шло от этой эпохи. Предпринятая им в конце пути попытка привить литературе учительную жилку была в известной степени возрождением забытой традиции, каким-то запоздалым взрывом ушедшего века, с ужасом взиравшего на смуту и пошлость текущего дня.

Литературные экскурсы Гоголя говорят, что он с бережностью относился к заслугам отставленных за старомодностью авторов и развитие литературы в России мыслил как непрерывную цепь, в которой современности предлагалось непосредственно следовать путем, намеченным в прошлом столетии. Поэтому так чувствительно реагировал он на знаки ослабления единой традиции и негодовал на критику, что слишком редко она возвращается к именам Ломоносова, Державина, Фонвизина, Богдановича, Батюшкова.

"Никогда они не брались в сравнении с нынешнею эпохой, так что наша эпоха кажется как будто отрублена от своего корня, как будто у нас вовсе нет начала, как будто история прошедшего для нас не существует" ("О движении журнальной литературы в 1834-1835 году", 1835 г.).

Для Гоголя современный литературный процесс начинался с эпохи Петра, определившей с первых же опытов российской словесности ее стать и пафос. Словесность - живое следствие общественного подъема, испытанного в небывалых масштабах в ту пору, когда "Россия вдруг облеклась в государственное величие, заговорила громами и блеснула отблеском европейских наук".

"Всё в молодом государстве пришло в восторг... Восторг этот отразился в нашей поэзии, или лучше - он создал ее" ("В чем же, наконец, существо русской поэзии...").

Гоголь и сам как писатель нес искру того далекого, с петровских времен, восторга и волевого заряда, сообщенного российским пространствам державным преобразователем; литература в его ощущении сращена с телом государства и общества и двинута по тому же, предуказанному свыше, пути к великой исторической цели; отсюда проистекали сознание своей гражданской ответственности и потребность совместить образ поэта с честным лицом чиновника; отсюда же христианские заповеди облекались в плоть и кровь позитивного просветительства и свет Евангелия мешался с светом разума, зажженным в России Петром. В своей ретроградной программе Гоголь выступал поборником просвещения сразу в двух значениях - светском и церковном, от восемнадцатого столетия и со времен апостольских. Они сливались в одно божественное значение родины, которое ему слышалось и в ходе петровской реформы, и в хоре ее певцов. В нем не умирал поэт одического лада, и через голову Пушкина он протягивал руку Державину.

При глубине анализа и даре истолкования оригинальных созданий и роли отдельных авторов в литературном процессе, гоголевский обзор поэтического развития в целом - по-солдатски прямолинеен:

"Это - продолжение той же брани света со тьмой, внесенной в Россию Петром, которая всякого благородного русского делает уже невольно ратником света".

Гений Петра, осенявший Гоголя в его размышлениях о судьбах отечества, о русской словесности и собственной писательской должности, заставляет вспомнить суждения Пушкина на ту же тему. Оба поэта творили как бы в виду этого исторического идола России и соотносили с ним свои внутренние ресурсы. Но если Пушкину Петр открывался прежде всего незамутненной предубеждением широтою взгляда на мир и разносторонностью живых интересов, и преемственная связь с ним поэта рисовалась в свободном и опосредствованном удалении, переведенная на язык поэтической универсальности Пушкина, то у Гоголя наблюдается более тесный - из рук в руки - контакт художественного процесса с историческим перводвигателём. Петровская воля в наследии Гоголя оборачивается неожиданным в писателе государственным размахом и хозяйственным задором, материальным жаром добра и пользы, вплоть до пародийной манеры самолично тачать корабли, стричь бороды и рвать зубы. Европеизм сходит на нет в провиденциальной мечте о России как прообразе небесной отчизны. Пушкинская широта взгляда уступает место величию дела, для которого также потребен разносторонний, петровской закваски, универсальный талант писателя, объединившего в собственном облике несколько полезных специальностей. Бродя по улочкам Рима, где еще мелькал ему милый "призрак восемнадцатого века", Гоголь воодушевлялся мыслимой картиной минувшего, которую он лелеял в душе как идеал или символ своего необъятного поприща:

"...Целый ряд великих людей, столкнувшихся в одно и то же время; лира, циркуль, меч и палитра..." ("Рим").

Подобные эмблемы пришлись бы впору его гербу. Лира, циркуль, меч и палитра попеременно оспаривали Гоголя у его жизненного призвания, и каково оно в истинном смысле и чему в нем отдать предпочтение, - он не всегда мог ответить с полной определенностью.

...У Гоголя гротескное, с глубоким рельефом, лицо. По нему вы не прочтете характер, не узнаете души человека, ушедшего в лицо, как в пещеру со множеством рукавов, коридоров, которые сойдутся ли где-то, приведут ли куда-нибудь - кто скажет? Лишь угадывается скрытая громадность общего замысла, расползающаяся лабиринтом характера настолько извилистого, что, кажется, не должно ему принадлежать одному человеку, но нескольким старомодным и враждующим между собою натурам. Дошедшие до нас описания наружности Гоголя, как и его портреты разного времени, поражают также отсутствием единства в этом лице, представленном сперва, в молодом расцвете, каким-то подобием Чичикова или Добчинского (портрет работы А. Венецианова 1834 г.), облизанном, невыразительном, подернутом еще для невнятности юношеским, малороссийским жирком и украшенном на манер петушка затейливым хохолком или коком, - сквозь эту голую внешность ординарного фата не просвечивает писатель, талант, тем более - знакомый нам по позднейшим изображениям Гоголь, из которых, напротив, смотрит разом на нас слишком уж много всего. На известных его портретах, относящихся, к позднему возрасту (прическа, по тогдашним понятиям, a la moujik, небольшие усы, эспаньолка), лучший из которых, по свидетельству современников, принадлежал карандашу А. Иванова, облик Гоголя странно двоится в просветленной и вместе нечистой, зачумленной отъединенности. Острые, лисьи черты лица, сближающие нос с подбородком, пронзительные и прекрасные, рыцарские черты Гоголя внезапно размазываются в пьяной, блудливой улыбке мягкого, одутловатого рта; в них сверкает что-то косое, недоброе, ускользающее, вороватое, хитрое; острота и рельефность формы странным образом становятся признаком затаенности и недосказанности, а в прячущихся, убегающих вглубь, по секретному делу, изгибах есть податливость и назойливость видавшей виды бесстыдницы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: