Абрам Терц - В тени Гоголя

- Название:В тени Гоголя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:СП «Старт»

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абрам Терц - В тени Гоголя краткое содержание

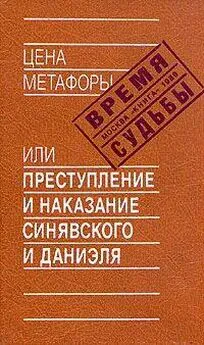

Терц, Абрам (Андрей Синявский)

В тени Гоголя

Написано автором в 1973 году

Абрам Терц и Андрей Донатович Синявский (1925—1997) — один человек, но два разных писателя...

О публикации: источник: Абрам Терц (Андрей Синявский. Собр. соч. в 2-х томах. Том 2. СП «Старт», Москва, 1992.

В тени Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

"Из всех писателей, которых мне ни случалось читать биографии, я еще не встретил ни одного, кто бы так упрямо преследовал раз избранный предмет. Эту твердость мою я чту знаком Божьей милости к себе" (П. А. Плетневу, 9 мая н. ст. 1847 г. Неаполь).

Гоголь был прав: все прочие писатели, помимо своих сочинений, худо ли, бедно, но еще и жили вдобавок, Гоголь - только писал. Жизнь имела для него значение и интерес только в той мере, в какой она служила его работе, и только в такой мере была нужна ему жизнь. В своей преданности единственной цели Гоголь разорвал привычные узы, связывающие его с человечеством, и, пожалуй, именно это наложило на него такой страшный, нечеловеческий отпечаток - маниака, обреченного какой-то одной страсти, погруженного в одну, недоступную думу.

Процесс его писательского отъединения и отщепенства обострился с момента возобновления работы над "Мертвыми Душами" в 1836 году, когда отъезд за границу даже и физически выделил его из общего круга, из среды живущих, и поставил в крайнюю, отрешенную от мира позицию добровольного изгнанника и скитающегося затворника. Это было как бы вторым посвящением и пострижением себя в монашеский сан и рыцарский орден писательства. Отныне Гоголь живет замурованным в собственном теле, как в крепости, всё глубже и глубже уходя в себя. Отныне понятие цели приобретает для него провиденциальный характер применительно и к собственной личности, и ко всему человечеству, ко всему безбрежному морю пошлых существователей.

"Мертвые Души" посвящены совсем не типам русских помещиков и не премудрым похождениям Чичикова, но подземной и всеобъемлющей мысли Гоголя о цели и бесцельности жизни. Потому они и были написаны, что сам он тогда, в работе над ними, сделался сопричастным этой идее в каком-то очень кровном и личном смысле. Притом она развивалась и решалась им в плане всеобщего бытия, мирового существования в целом, представленная ужасом жизни, жизни как таковой, в ее нормальном, повседневном течении, которое никуда не ведет, не волнуется снедающим автора вопросом "зачем?" и поэтому не имеет цены, тождественное смерти. Из своего удаления, из своей прекрасной Италии, обращенной на время в цитадель поэзии и собственной, Гоголя, столь наполненной смыслом, целеустремленной работы, Гоголь обвел Россию и весь мир взглядом василиска, и всё живое померкло и умерло в его запечатлении. "Мертвые Души" - это поэма о том, что сама природа и душа мира мертвы, доколе они, как Гоголь, не проникнуты сознанием высшего назначения. Весь ужас и вся беспросветная мгла его поэмы в том и состоит, что в мертвецы зачисляется всякий человек, какой только ни встретится нам на дороге, любого класса и звания, притом не отягощенный сверх меры какими-либо пороками, но просто заурядный, обыкновенный человек, взятый в разнообразии даже не недостатков, но темпераментов, свойств и портретов рода людского. Единственное уязвимое место, сводящее человека на нет, - пошлость, то есть бесцельность и бессмысленность существования. Гоголь особо подчеркивал, что "Мертвые Души" поразили и испугали читателей не уродствами и болезнями России, выставленными на обозрение, но всеобщей, непроходимой пошлостью человеческой, в изображении которой, считал он, заключались преимущественная сила и направление его художественного таланта. Пошлость в "Мертвых Душах" принимает устрашающий образ универсальной стихии жизни, которая равнозначна смерти и покрывает собою равномерно и равнодушно всё живущее на земле.

В заметках 1846 г., касающихся первого тома "Мертвых Душ", обдумывая переиздание, Гоголь очертил скрытую символику поэмы, носившую, как мы убеждаемся, глобальное содержание с центральной идеей бессмысленности и бесцельности бытия. Губернский город NN служил прообразом всего человечества, земного существования в целом, представленного разнообразными видами бесцельности (или бездельности), смыкавшими мировую жизнь с процессом омертвения мира,

"Идея города. Возникшая до высшей степени Пустота. Пустословие. Сплетни, перешедшие предлы, как всё это возникло из безделья и приняло выражение смешного в высшей степени. Как люди неглупые доходят до делания совершенных глупостей.

...Как пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутною, ничего не говорящею смертью. Как это страшное событие совершается бессмысленно. Не трогаются. Смерть поражает нетрогающийся мир. - Еще сильнее между тем должна представиться читателю мертвая бесчувственность жизни.

Проходит страшная мгла жизни, и еще глубокая скрыта в том тайна. Не ужасное ли это явленье? Жизнь бунтующая, праздная - не страшно ли великое она явленье...

...Весь город со всем вихрем сплетней - преобразование (очевидно прообразовать, - А. Т.) бездельности жизни всего человечества в массе...

Как низвести все мира безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? и как городское безделье возвести до преобразования безделья мира?

Для [этого] включить все сходства и внести постепенный ход".

Строки эти яснее прорисовывают контуры поэмы и непосредственно ложатся на текст ее последних глав, посвященных городским сплетням и слухам о Чичикове, городскому безделью разного рода. Всё это увенчивается смертью и похоронами прокурора. Последний, напомним, человек безобидный и тихий, представлен как эталон человеческой жизни вообще, не оставляющей после себя никакого следа, ни к чему не ведущей и ничем не оправданной. Густые брови прокурора, служащие его единственной приметой и как бы призванием в жизни, позволяют автору самый облик покойного обратить в недоуменный вопрос о цели существования всего человеческого рода.

"А между тем появленье смерти так же было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке: тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги и был так часто виден между чиновников с своими густыми бровями и мигающим глазом, теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна всё еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал: зачем он умер, или зачем жил, - об этом один Бог ведает".

Авторским размышлениям вторит сентенция Чичикова при виде похоронной процессии:

"Вот, прокурор! жил-жил, а потом и умер! И вот напечатают в газетах, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь если разобрать хорошенько дело, так, на поверку, у тебя всего только и было, что густые брови".

Столь жестокий приговор, вынесенный не одному прокурору, но всему человечеству, прожившему бесцельную жизнь, мог произнести лишь писатель, для которого проблема целесообразного бытия сделалась первостепенной и вполне конкретной задачей повседневного поведения, который и свою писательскую стезю обратил в неуклонное ее исполнение, и искал такого же ясного и спасительного исхода для всех. В этом свете виднее становится, и почему, например, Гоголь отдал предпочтение Чичикову, проявлявшему, при всей своей нравственной недостаточности, идеальную твердость в преследовании и достижении избранного однажды предмета, и откуда, в нарушение безрадостной картины действительности, взялась целеустремленная тройка-Русь в последних строфах поэмы. Автор безотрадной картины, сотворяя ее, вдохновлялся присутствием означенной цели в собственном творческом опыте, в ходе работы над книгой, всё больше принимавшей черты какой-то универсальной шарады, от решения которой зависела судьба человечества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: