Абрам Терц - В тени Гоголя

- Название:В тени Гоголя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:СП «Старт»

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абрам Терц - В тени Гоголя краткое содержание

Терц, Абрам (Андрей Синявский)

В тени Гоголя

Написано автором в 1973 году

Абрам Терц и Андрей Донатович Синявский (1925—1997) — один человек, но два разных писателя...

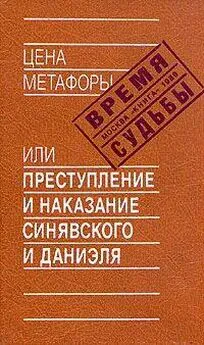

О публикации: источник: Абрам Терц (Андрей Синявский. Собр. соч. в 2-х томах. Том 2. СП «Старт», Москва, 1992.

В тени Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

"Я был в состоянии всегда (сколько мне кажется) любить всех вообще, потому что я не был способен ни к кому питать ненависти. Но любить кого-либо особенно, предпочтительно я мог только из интереса. Если кто-нибудь доставил мне существенную пользу и через него обогатилась моя голова, если он натолкнул меня на новые наблюдения или над ним самим, над его собственной душой, или над другими людьми, словом, если чрез него как-нибудь раздвинулись мои познания, я уже того человека люблю, хоть будь он и меньше достоин любви, чем другой, хоть он и меньше меня любит. Что ж делать? вы видите, какое творенье человек, у него прежде всего свой собственный интерес" (С. Т. Аксакову, 18 декабря н. ст. 1847 г. Неаполь).

В этом признании важно принять во внимание не так эгоизм или корысть, как поразительную целенаправленность натуры Гоголя и свойственный ему рациональный подход к вещам даже такого рода, как сердечное влечение и душевная близость. Это вызвано безусловно его полной подчиненностью творчеству, которое позволяет любить лишь полезных ему гостей и беспощадно отбрасывает всё, что этой работе непосредственно не нужно, хотя в число забракованных может ненароком попасть вся жизнь человеческая и писательская в придачу. С другой стороны, художественная способность (или то, что от нее остается), как открывается Гоголь в том же письме Аксакову, заключает в себе и такую нравственную опасность, что позволяет воображаемое принимать за действительное, замыкаясь в своем уме, и, доколе у автора пропадает активность к фантазиям на бумаге, фантазировать в собственном сердце и в отношениях в ближними.

"Что же делать, если я не полюбил вас так, как следовало полюбить вас! Кто же из нас властен над собою? и кто умеет принудить себя к чему бы то ни было? Мне кажется, что я теперь всё-таки люблю вас больше, нежели прежде, но это потому только, что любовь моя ко всем вообще увеличилась: она должна была увеличиться, потому что это любовь во Xристе. Так я уверен. А на самом деле, может быть, и это ложь, и я ничуть не умею любить лучше, чем прежде. Поэты лгут иногда невинным образом, обманывая сами себя. Рожденные понимать многое, постигать мыслит красоту чувств и высокие явленья в душе человеческой, они часто думают, что уже вмещают в самих себе то, что могут только несколько оценить и с некоторой живостью выставить на глаза другим, и величаются чужим, как своим собственным добром".

На все эти "может быть" нельзя, разумеется, дать сколько-нибудь четкий, однозначный ответ, как невозможно составить рецепт любви и творчества с полной дозировкой всех слагаемых душевной жизни. Возможно, однако, заметить, что подобные вопросы всё больше выдвигаются в сознании Гоголя на передний план, составляя главный предмет его раздумий и мучений, поскольку именно от них зависит всецело его судьба писателя и человека, и то с сомнением, то с надеждой, то с ужасом прислушивается он к своему сердцу, ломая голову на тему - "любит - не любит". Но если в благорасположенном, рабочем настроении он колебался, подходя трезво, ответить с точностью, что же он собой представляет в нравственном содержании и насколько в нем художник мешает или способствует душевной пользе, как и та способствует ли, препятствует ли писать, то отлив вдохновения и творческая депрессия говорят ему со всей окончательностью, что со смертью художника исчезают в нем и задатки христианской нравственности, так тщательно им насаждаемые в течение многих лет самоотверженного служения Богу, душе и людям. Придирчивый деспот и капризник немедленно просыпается в Гоголе, едва он утрачивает свое верховное качество писателя; отрешенный от творческой должности, "колдун" принимается садистически мучить ближнего - по всем разрядам и правилам, вероятно, христианской морали, от которой, с потерей любви, остается лишь скорлупа, изощренная въедливость жестокосердного ментора.

"Сначала работа шла хорошо, часть зимы провелась отлично, потом опять отупела голова, не стало благодатного настроения и высокого размягчения душевного, во время которого вдохновенно совершается работа. И всё во мне вдруг ожесточилось, сердце очерствело. Я впал в досаду, в хандру, чуть не в злость. Не было близких моему сердцу людей, которых бы в это время я не обидел и не оскорбил в припадке какой-то холодной бесчувственности сердца. Я действовал таким образом, как может только действовать в состоянии безумия человек, и воображая в то же время, что действую умно. Но Бог милосерд. Он меня наказал нервическим сильным расстройством... Внезапно растопившаяся моя душа заныла от страшной жестокости моего сердца. С ужасом вижу я, что в нем лежит один эгоизм, что, несмотря на уменье ценить высокие чувства, я их не вмещаю в себе вовсе, становлюсь хуже, характер мой портится, и всякий поступок уже есть кому-нибудь оскорбление. Мне страшно теперь за себя так, как никогда доселе" (С. М. Соллогуб, 24 мая 1849 г. Москва).

Если учесть, что благодатное состояние посещало его всё реже, да и то, по-видимому, судя по результатам, оказывалось зачастую иллюзией, не подвигавшей его реально ни на шаг, можно представить, в какого урода обратился бы Гоголь под старость, подступившую к нему феноменально рано, когда ему не исполнилось и тридцати еще лет, если бы не та же узда религии и морали. Разговоры о ведьме-старости, "которая вся из железа, перед которой железо есть милосердье", отраженные в "Мертвых Душах" в отвратительном виде Плюшкина и других закостеневших в своей коросте уродов, имели для Гоголя личный и страшный смысл вполне конкретной и возрастающей с годами угрозы. Накануне тридцатилетнего своего юбилея призывая старого товарища А. С. Данилевского всячески поддерживать и стимулировать между ними прежние, приятельские отношения, Гоголь трактует их как профилактические меры по спасению собственной личности, которую удушает застывающая ее оболочка. Страшный обряд погребения живого человека, так разнообразно представленный в судьбе Гоголя, ясно означен и в этом иносказании - о душе человеческой под слоем своих отложений.

"Мы приближаемся с тобою (высшие силы! какая это тоска!) к тем летам, когда уходят на дно глубже наши живые впечатления и когда наши ослабевающие, деревянеющие силы, увы, часто не в силах вызвать их наружу так же легко, как они прежде всплывали сами, почти без зазыву. Мы ежеминутно должны бояться, чтобы кора, нас облекающая, не окрепла и не обратилась, наконец, в такую толщу, сквозь которую им в самом деле никак нельзя будет пробиться. Употребим же, по крайней мере, всё, чтобы спасти их хотя бедный остаток" (5 февраля н. ст. 1839 г. Рим).

Нам часто кажется, что Гоголь напрасно так много молился и каялся, мучая себя и других проблемами совершенствования. Между тем ему было виднее, как ему еще удерживаться на поверхности и бороться с параличами старческого своего столбняка, и не будь в нем веры в спасительность креста и страдания, в неотразимость любви и святости, в чудо и всемогущество Божие, весь этот процесс омертвения, занявший едва ли не половину его сознательной жизни, возможно, проявился бы в нем куда более резко. В реальных условиях его внутренней биографии, как бы ни перемудрил он и сколько бы ни напортил своим подлинным и мнимым христианством, оно при всех издержках всё же сулило надежду пробить в утолщавшейся душевной коре его - брешь. Путь христианина, противопоставленный на какое-то время его писательскому пути, был для Гоголя многолетней попыткой вернуть себе человеческий образ, угасавший за недостатком любви, за отвердением всех интересов, внутренних тканей и связей, и выйти опять, с другого конца, в писатели. Но ведьма-старость не знает милосердия и сами достоинства наши и старания возродиться обращает в жестокую корку, сквозь которую всё трудней и трудней подать нам весть о себе. Благие побуждения самого возвышенного и человеколюбивого свойства застывали подчас у Гоголя в карикатурные наросты и опухоли, в скорлупу на его сердце. То же происходило с его творчеством - оно застывало на ходу, по мере замедления работы и отлива вдохновенной энергии, - в жуткую маску смеха под названием "Мертвые Души", возбуждавшую не смех уже, но тоску и ужас. Как мог он, по окончании первого тома, вновь заставить себя производить карикатуры (не говоря о том, что что-то по-настоящему производить он уже и не мог), если все они, отделившись от него не вполне в недавнем его создании, казали ему его же преувеличенный образ - образ души, погребенной под корой вещества. Он считал своим долгом теперь пробить эту корку, а не наращивать ее дальше в непробудных карикатурах, представлявших, помимо прочего, в оплотненных контурах образ всечеловеческой смерти и персонально его, Гоголя, плачевный итог.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: