Абрам Терц - В тени Гоголя

- Название:В тени Гоголя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:СП «Старт»

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абрам Терц - В тени Гоголя краткое содержание

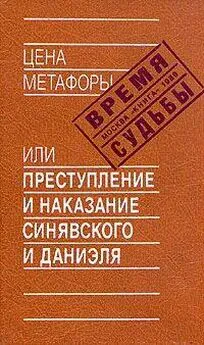

Терц, Абрам (Андрей Синявский)

В тени Гоголя

Написано автором в 1973 году

Абрам Терц и Андрей Донатович Синявский (1925—1997) — один человек, но два разных писателя...

О публикации: источник: Абрам Терц (Андрей Синявский. Собр. соч. в 2-х томах. Том 2. СП «Старт», Москва, 1992.

В тени Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

"Казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но все не там, где следует, а, как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что всё что ни ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности".

Речь идет о Собакевиче. Но ведь и о Гоголе тоже. Не в том смысле, что Собакевич это замаскированный Гоголь или какой-то олицетворенный и безобразно раздутый его порок, от которого он хочет избавиться, спихнув на своего персонажа. От того, что запечатлел здесь Гоголь, вольно или невольно затронув и свою участь, и свою личность писателя, ушедшего в себя, как в могилу, очерствевшего в холодном презрении, живущего как будто под спудом своих странных образований, под слоем этой тягучей и намертво застывающей магмы, которую он здесь громоздит горами вещей, собором монстров, уже схваченный сам за горло рукою безжалостной старости, - так просто не избавишься. Корка "Мертвых Душ", похожая на земную коросту, столь бесподобная по художественной своей плотности и мощи для нашего стороннего, читательского взгляда, заставляющая нас восхищаться, рассуждая о новом космосе, созданном Гоголем, о "географии прозы", ему-то изнутри, из глубины, была тяжела и давила. Как пить просит (из записной книжки 1841-42 гг.):

"Боже, дай полюбить еще больше людей! Дай собрать в памяти своей всё лучшее в них, припомнить ближе всех ближних и, вдохновившись силой любви, быть в силах изобразить! О, пусть же сама любовь будет мне вдохновеньем!"

Не будет! Не дадут! Быть может, потому не дадут, что о любви не просят ради того, чтобы ею вдохновляться и быть в силах изобразить, - ишь нашелся охотник, любви ему захотелось - для книги... Только чтобы дописать "Мертвые души", разыскать засыпанную кощеем бессмертным душу Собакевича (кто засыпал? - ты и засыпал!) и до своей, очерствевшей в необъятном труде, закостеневшей души докопаться - перевернуть карикатуру, кору земную - к небу, фениксом, гоголем!.. И покуда не придут к нему любовь с вдохновением (а они не придут), он бессмертным кощеем оковывает душу еще более твердым, несгибаемым панцирем - нравственных назиданий и героических усилий любить, истязая себя и ближнего...

Когда нам Гоголь годами читает мораль или поет над собой заупокойную службу, кажется, этот лед, этот камень растопить и пробить способен только прежний его, искрометный, всепобеждающий смех. Отчего, в самом деле, не исполнил он свой же завет, адресованный в "Мертвых Душах" жестоковыйному повытчику, "который был образ какой-то каменной бесчувственности и непотрясаемости"? Это бы помогло Гоголю.

"...Хоть бы раз показал он в чем-нибудь участье; хоть бы напился пьян и в пьянстве рассмеялся бы; хоть бы даже предался дикому веселью, какому предается разбойник в пьяную минуту..."

Он и рассмеялся.

"Но что за рожа вышла из этой усмешки! И подобья не было на усмешку, а точно как бы человек, доставши себе в нос насморк и силясь чихнуть, не чихнул, но так и остался в положенье человека, собирающегося чихнуть".

Так представлен смех лакея Петрушки в начале второго тома "Мертвых Душ". Мы с ужасом убеждаемся, что уже и смех у Гоголя покрывается покоробленной коркой и застывает в неживую гримасу, не способную возбудить ни сочувствия, ни движения, от которой и самый смех отлетел уже навсегда, оставив свою пустую, овеществленную оболочку. Так завершилась эволюция комического у Гоголя.

При виде этого символа самой стилистики иссыхания, как она выразилась в "Мертвых Душах", на ум приходит фантазия, что и мертвый Гоголь как бы силится смеяться, что не только всеобщая жизнь, но и смерть, во всяком случае поверхность смерти - череп, тронута карикатурой улыбки. В каждом из нас запрятана в середину тела такая карикатура - скелет человеческий и череп. Обратная программа - души. Мы живем на карикатурной основе. И в середину земли закопан череп Адамов, он скалится в ожидании, когда же наконец воскреснут Мертвые Души...

Всем памятна сцена: Гамлет с черепом в руках, в воспоминаниях о милом друге, о комике. - Бедный Йорик!.. Вся музыка этой фразы в мгновенном переключении с черепа на живое лицо, на смеющиеся уста человека, которого так любил принц Гамлет и который оставил ему эту последнюю грустную шутку череп, соединив оба полюса смеха, альфу и омегу земного пути, в этом двойном, меняющемся к смерти мгновенно, и назад, к смеющейся жизни, портрете. Зловещая маска Гоголя, карикатурный портрет смерти, которые он нам показал в своем лице так откровенно и страшно в последние годы, столь же многозначительны и, глася о конце писателя, позволяют принять как дар его гения этот отталкивающий и совсем, казалось бы, напрасный образ...

Глава четвертая

ГЕОГРАФИЯ ПРОЗЫ

Гоголь оставил нам образ прозы, как Пушкин - образ поэзии. С Гоголя русская словесность вкусила соль прозы, обрела прозу как почву и загорелась прозой в значении генерального поприща, изобильной и великой земли с независимым именем - проза. До Гоголя прозы не было. То есть, существуя физически, она не входила в сознание как вполне осуществившийся факт, как художественная реальность со своим специфическим климатом и рельефом, не менее многосложным и красочным, чем мир и язык поэзии. Проза не была еще в полном смысле языком искусства, прозябая на задних ролях, пробавляясь неопределенными признаками - "ни то ни се". Вне Гоголя с его прозой мы находились и до сих пор еще находимся в приятной уверенности господина Журдена, осведомленного под старость, что он всю жизнь, оказалось, говорил не иначе, как прозою, и, значит, берясь за прозаическое перо, мы пишем, как говорим, лишь более изящно и складно. В эпоху Гоголя принцип непринужденного говорения, спокойного и живого рассказывания был доведен до совершенства повестями Пушкина и Лермонтова, которыми Гоголь от души восхищался, и если не следовал той же манере, то прежде всего по неумению так просто и складно рассказывать. Для этого в первую очередь он был слишком провинциален, обремененный к тому же иноязычной, малороссийской стихией, и, приобщившись к изящной словесности, не переставал на себе ощущать груз первородной безграмотности и фатального неумения облекать свои мысли в легкую и безыскусную форму. По речевой культуре Гоголь с детских ногтей риторичен и вместе вульгарен (что так отчетливо проявилось в его переписке); он ощущает словесность немного по-старомодному, как выделенную, письменную речь, требующую особого почерка, стилистического нажима в ту или иную сторону, всевозможных украшений, экивоков и порою заведомых нарушений общепринятых правил (когда пишущий желает загнуть что-то сногсшибательное, прекрасно сознавая притом, что здесь, как подобает в письменной речи, он опять-таки перебарщивает, уснащая тугую цидулу каким-нибудь отборным словцом). Это речь, беспрестанно памятующая о своем оформлении, преисполненная сознания собственного слога. Но оно-то, это сознание, это отставание и невладение опытом в ту пору достаточно гладкого литературного языка, помогло ему следовать собственным курсом и создать прозу как особого рода художественный жаргон, как язык, заведомо отклоняющийся от средней нормы, принятой в образованном обществе, притом сразу в двух направлениях - высокой поэзии и грубейшего просторечия. Гоголь преодолевал языковой барьер, прибегнув не к речи, какою мы говорим, но скорее - к неумению говорить обычно, чем и является проза в ее полномочном значении. Сам не заметив того, он открыл, что проза, как всякое искусство, предполагает переход на незнакомый язык и в этом экзотическом качестве равноправна поэзии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: