Абрам Терц - В тени Гоголя

- Название:В тени Гоголя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:СП «Старт»

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абрам Терц - В тени Гоголя краткое содержание

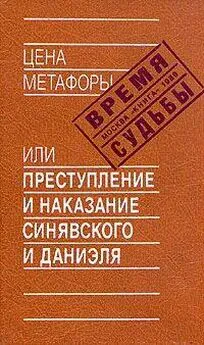

Терц, Абрам (Андрей Синявский)

В тени Гоголя

Написано автором в 1973 году

Абрам Терц и Андрей Донатович Синявский (1925—1997) — один человек, но два разных писателя...

О публикации: источник: Абрам Терц (Андрей Синявский. Собр. соч. в 2-х томах. Том 2. СП «Старт», Москва, 1992.

В тени Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

"Всё у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина" (Там же).

Гоголевские наблюдения над стилем Державина столь плотно ложатся на образ прозы Гоголя, что, мнится, сама она строилась по выкройкам державинской оды. В особенности принципиальный характер носило произведенное Державиным отважное сцепление самых высоких слов с самыми низкими и простыми, открывавшее простор гоголевским словесным заданиям. В поисках колоссальности, в громозде крупного слога, забиравшего слова отовсюду, из удаленных друг от друга источников, находили удовлетворение его творческие позывы поэта, имеющего дело с прозаической речью в масштабах, еще не известных отечественной словесности. Это был в идеале тот охват языка, который выявлял скрытые в нем запасы энергии, языка, привлекавшего Гоголя в первую очередь крайностями заключенных в нем самородных пластов, подлежащих соединению в художественном слове.

" ...Необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая с одной стороны высокие слова из языка церковнобиблейского, а с другой стороны выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека, - язык, который сам по себе уже поэт..." (Там же).

Державинская ода, надо думать, служила Гоголю не так образцом для подражания, как, ближе сравнить, - камертоном. Она помогла ему пробудиться к музыке, ждавшей его в языке, настроиться на сопряжение слов и наречий, живущих затаенно в раздельности и дающих в соединении поразительные эффекты самодеятельности языка. Самый язык с их участием обращался в поэта, еще не опробованного в прозе и оттого еще более пылкого и дерзкого в нововведениях. Пользуясь ею, заново сотканной из разъятых источников речью, Гоголь достиг свободы обо всем рассказывать так, как в жизни не говорят, но как, казалось, говорит сама жизнь. Читая Гоголя, мы не расстаемся с ощущением какой-то первозданной стихии языка, которая на нас обваливается, нас потопляет и оглушает, найдя в окружающем мире не темы повествования, не объекты изображения, но полные аналогии - с горами и реками. Гоголь избирает натуру скорее в подруги своему языку, нежели в предмет, подлежащий описанию. Его гиперболы находят соответствие в безмерной мощи природы, а не в относительной точности словесного попадания. Ибо стиль, по Гоголю, в первую очередь есть признак силы.

В таком повороте самые недостатки языка, неправильности грамматики служат на пользу и проходят за достоинства прозы. Она преисполняется свежести еще невозделанной речи. Неуклюжий период, ошибочный падеж, ляпсус, проистекающий из прямого незнания, что так нельзя говорить, неожиданно вносят в слово образ живого кристалла и сообщают целому замашистость и шероховатость, какими располагают лишь подлинники. С Гоголем мы узнаем, что гений не тот, кто пишет хорошо, но тот, кто смеет писать плохо. Мы постигаем истинность слов Гогена о Сезанне: "Нет ничего, что так походило бы на мазню, как шедевр".

Прижизненная критика без конца сопровождала Гоголя припевом о неладах в языке и формально была права. Даже Пушкин, полный доброжелательства к молодому автору, отмечал извиняемые другими достоинствами "неровность и неправильность слога" (отзыв на "Вечера" в "Современнике", 1836 г., № 1). Более придирчивые рецензенты на всяком шагу находили "печальное неустройство фразы и неумение владеть языком", "беспрестанные промахи и ошибки против этимологии и синтаксиса", называли его сочинения "собранием ошибок против логики и грамматики". "Редкая запятая на месте", - удивлялся на "Мертвые Души" Н. Полевой. Наилучшее возражение на эти речи содержала статья о "Мертвых Душах" П. А. Плетнева, за подписью С. Ш. напечатанная в "Современнике" в 1842 г., настолько понравившаяся Гоголю, что он собственноручно ее переписал для себя. Как "образец красноречивого языка и картинного представления предметов" у Гоголя - Плетнев широко цитировал известное описание сада Плюшкина, подчеркнув последнюю фразу, имевшую обобщающий смысл:

"..."Словом, всё было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединяются вместе; когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубо ощуmительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает не скрытый, нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности". Последнюю мысль отметил я с тем намерением, чтобы вы, остановившись на ней, вошли в дух писателя, который мимоходом, но с изумительной отчетливостью, изложил в этих кратких словах всю свою теорию изящного - и тем сам приготовил ответ критикам на все замечания о его вкусе, роде сочинения, слоге, украшениях и даже, как выражаются они, неотделке языка. Его книга точно этот сад. Кому не понравится зрелище, здесь им представленное, это волшебное вместилище свежести, зелени, благоухания, прохлады, дикости и безмолвия, тот, конечно, не поймет ни меня, ни автора".

Пример взят как нельзя более удачно. Стиль Гоголя ищет прямых уподоблений в ландшафте, чтобы удостоверить себя в материально-осязаемом образе. Поэтому сад Плюшкина не столько сад Плюшкина, сколько сад языка Гоголя или образ его прозы. Понятно, всякий абзац у всякого писателя может стать таковым ознаменованием собственного слога. Но у Гоголя оно как бы вынесено над текстом в вещественное свидетельство речи, в некую шапку его изобразительно-картинной манеры, так же как присущей автору наклонности объективировать свой внутренний мир в зримом виде природы, человеческих лиц и вещей. Ландшафт, менее других компонентов повествования непосредственно связанный с развитием действия, предоставлял ему широкие возможности чистой демонстрации языка и обращался подчас в застывший, объективированный символ его стиля.

Есть закономерность в том, что старые романисты, знавшие толк в устроении повествовательного пространства, начинали свои творения каким-нибудь второстепенным пейзажем, либо описанием погоды и обстановки. Помимо значения фона, на котором развернутся события, тут действовала потребность создания речевого ландшафта, который предстоит обживать, к которому нужно привыкнуть. Автор таким описанием непроизвольно входил в словесную географию текста. Пейзаж, ни к чему не обязывая, позволял разгуляться и взять необходимый разбег для продолжительного пути. Не сообщая ничего интересного и существенного (кто же принимает всерьез подобные предисловия?), пейзаж в то же время служил хорошо обеспеченным въездом в обширное речевое пространство новонайденного материка, который ведь и в жизни осваивается, начиная с ландшафта и климата, а потом уже заселяется человеческими пришельцами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: