Абрам Терц - В тени Гоголя

- Название:В тени Гоголя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:СП «Старт»

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абрам Терц - В тени Гоголя краткое содержание

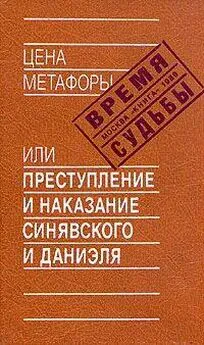

Терц, Абрам (Андрей Синявский)

В тени Гоголя

Написано автором в 1973 году

Абрам Терц и Андрей Донатович Синявский (1925—1997) — один человек, но два разных писателя...

О публикации: источник: Абрам Терц (Андрей Синявский. Собр. соч. в 2-х томах. Том 2. СП «Старт», Москва, 1992.

В тени Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

У Гоголя этот метод приобретает еще более резкие черты самохарактеристики стиля. Его пейзажи, как правило, несут на себе печать художественной декларации. Автор в них рассказывает не так о действительной жизни, с которой он намерен познакомить читателей, как о собственном к ней подходе и способе изображения. Ландшафт из картины природы обращается в карту стиля, где, как на всякой карте, знаки определения местности проставлены яснее и гуще естественного рельефа и живописность манеры граничит с чистотой очертания, какую вносит географ в означенные им контуры. В гоголевских ландшафтах чувствуется рука, не только их написавшая, но протягивающая, как паспорт, на владение теми землями, что раскинулись необозримо за предъявленными образцами. Ландшафт - это мандат на принятый к исполнению стиль.

"- Если бы я был художник, я бы изобрел особенного рода пейзаж, говорил Гоголь Анненкову. - ...Я бы сцепил дерево с деревом, перепутал ветви, выбросил свет, где никто не ожидает его, вот какие пейзажи надо писать!"

В своем словесном творчестве он без конца создавал подобного рода новоизобретенные пейзажи, где сцепленные деревья в том же саду Плюшкина служили наглядным примером причудливо перепутанных слов в его прозаической речи. Но последней было мало самой себя, и она искала всё новых и новых аналогий в природе, в искусстве, заставляя Гоголя жалеть, что он не живописец и не зодчий, способный тот же образ бурно сплетенных деревьев воссоздать в краске и в камне.

Особенный интерес в этой связи представляют суждения Гоголя об архитектуре, которая опять-таки становится материальным выражением его литературного стиля, давая нам лучше почувствовать и осознать, что же это за стиль, владевший душою Гоголя. В статье, вошедшей в состав "Арабесок", - "Об архитектуре нынешнего времени" (1833- 1834 гг.) Гоголь пространно излагает свои взгляды на историю зодчества, а также проекты гипотетических сооружений, способные вывести архитектуру из настоящего тупика и упадка, отмеченных потерей чувства величественного и монументального, отсутствием фантазии, дерзкой игры контрастами и диссонансами, как и излишней, по его мнению, соразмерностью городских ансамблей, чинностью, правильностью и нарочитой приниженностью современных строений. В прошлом его вдохновляют более всего готика и древневосточные формы, в особенности Индия, - эти экзотические и исполинские стили Гоголь мечтает возродить в нынешний мелочный век, опираясь в их толковании на собственные домыслы вперемешку с эстетикой Шеллинга, чье влияние в этой статье сказывается весьма ощутительно. К Шеллингу, в частности, восходят - "темное воспоминание о стволе, ветвях и листьях древесных", "отпечаток, хотя неясный, тесно сплетенного леса, мрачного, величественного, где топор не звучал от века", уловленные Гоголем в готической архитектуре, как и его намерение совместить в современных постройках готику с индийскими формами. Последние, согласно теории Шеллинга, положили начало европейской готике 1, а оба эти стиля, готический и древнеиндийский, особенно полно и точно воспроизводят схему растения, дерева и целого леса, лежащую в основании искусства архитектуры. Кстати, заглавием своих "Арабесок" Гоголь, вероятно, обязан также эстетике Шеллинга, называвшего арабеской индийский архитектурный стиль.

1 "Ответ на вопрос, каким же образом этот исконный индийский стиль распространился впоследствии по Европе, я должен предоставить историкам" (Фридрих Вильгельм Шеллинг "Философия искусства").

Но интереснее фактических и теоретических сведений Гоголя в области зодчества образный рисунок тех грандиозных построек, которыми он желал бы украсить современные улицы: через них отчетливо проступает лицо его литературного стиля, воссоздающего себя в смелой архитектурной проекции. Гоголя привлекают памятники, "ужасные своею огромностью, перед которыми мысль немеет от изумления", созданные "одним только воображением", поражающие совмещением резких противоположностей. Диспропорция, контраст, пестрота, теснота, расточительность, расчлененность, неровность вводятся как условия истинно колоссального здания, напоминающего излюбленные его картины с перепутанными деревьями.

"Но если, - фантазирует Гоголь, - целые этажи повиснут, если перекинутся смелые арки, если целые массы вместо тяжелых колонн очутятся на сквозных чугунных подпорах, если дом обвесится снизу доверху балконами с узорными чугунными перилами, и от них висящие чугунные украшения, в тысячах разнообразных видов, облекут его своею легкою сетью, и он будет глядеть сквозь них, как сквозь прозрачный вуаль, когда эти чугунные сквозные украшения, обвитые около круглой, прекрасной башни, полетят вместе с нею в небо, - какую легкость, какую эстетическую воздушность приобретут тогда дома наши!"

Таков один из архитектурных проектов Гоголя, одно из выражений его конструктивного принципа, который всегда осуществляется через несоразмерность и переполнение стиля. Но не такова ли, в принципе, также его фраза, похожая на дикорастущий тропический лес, на водопад Державина ("Алмазна сыплется гора..."), на вулканическое извержение стиля (так приглянувшееся ему в "Последнем дне Помпеи" Брюллова), фраза, унизанная балконами и перилами придаточных и вводных отростков, удаляющихся то и дело от основного ствола, дробящаяся, глядящая на нас сквозь решетку неисследимых своих ручейков, завитков, подвесок, фиоритур, громоздкая и одухотворенная разом, непропорционально разросшаяся, сверкающая изломами и поворотами слога, держащая на воздухе, на вытянутых руках, весь свет и рушащаяся тут же с размаху умопомрачающим обвалом, каскадом, светопреставлением речи, разбрасывая по сторонам свои вездесущие усики, свои диковинные, бесчисленные бутоны и бутады?..

Сколь бы ни были фантастичны архитектурные гиперболы Гоголя, сквозь них отлично просматривается преобладающий в его эстетических умозрениях и в творческой практике стиль - барокко. Оно не названо, понятно, оно затемнено выдумками индийских, невиданных пагод, модными вздохами по готическим шпилям, и всё же оно достаточно точно угадывается в стилистических устремлениях Гоголя, направленных прежде всего на то, чтобы взорвать и расчленить ровную поверхность стены или речи, придать архитектуре и языку резко означенный рельеф, нарушить классическую симметрию путем внезапных ракурсов, используя новоизобретенные формы с максимальным нажимом на всякого рода объемы, изгибы и повороты, на перебивку перспективы и плана - "сколько прямая линия может ломаться и изменять направление, сколько кривая выгибаться". Барочные вкусы Гоголя буквально кричат о себе в его строительных рекомендациях и сетованиях на современную стену:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: