Василий Авенариус - Юношеские годы Пушкина

- Название:Юношеские годы Пушкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Школа-Пресс

- Год:1998

- Город:М.:

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Авенариус - Юношеские годы Пушкина краткое содержание

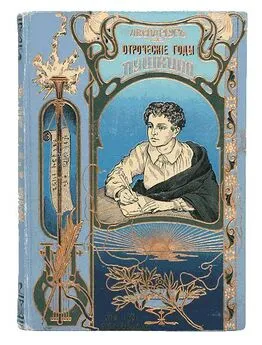

Настоящая биографическая повесть, сама по себе составляя законченное целое, вместе с тем служит прямым продолжением и окончанием другой повести В.Авенариуса: "Отроческие годы Пушкина". В повести живо и правдоподобно описывается молодость великого русского поэта до первого его крупного произведения: "Руслана и Людмилы".

Юношеские годы Пушкина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Посмакуем, — произнес он, пожевывая губами, точно вперед смакуя уже предлагаемый ему на пробу литературный плод.

— Пожалуйте-ка сюда, Пушкин! — вызвал молодого автора профессор словесности Галич.

Эту решительную в жизни его минуту Пушкин предвидел уже с самого утра, и нервы его были напряжены до последней крайности. В волнении, словно увлекаемый неодолимой силой, рванулся он к зеленому столу с пергаментным листом стихов в руках.

— Старые знакомые! — благосклонно встретил его граф Разумовский. — Станьте тут, поближе к Гавриле Романычу.

Пушкин послушался и взглянул прямо в лицо Державину, который сидел не далее как на аршин от него. Волнение, охватившее юношу, не скрылось, видно, и от старика поэта, потому что, как бы для ободрения его, тот задал ему вопрос:

— Что у вас приготовлено: переводное или свое?

— Свое… — отвечал Пушкин, и сам не узнал своего голоса: вместо звучного баритона из уст его вылетела какая-то звонкая фистула.

— Хвалю, — сказал Державин, — в юности переводить небезопасно: легко заразиться подражательностью. На старости лет, как выдохнетесь, поспеете заняться этим. Теперь же пишите что на ум взбредет, но только свое. Пишите, но не печатайте! Что прибыли отдавать себя на суд площадных критиканов? Не количество, дружок мой, а качество стихов венчает поэта. Недаром и мне, бывалому стихотвору, говаривали приятели:

Писания свои прилежно вычищай:

Ведь из чистилища лишь идут в рай.

— Я прилежно тоже очищаю… — пролепетал Пушкин.

— А вот увидим. Какой у вас сюжетец?

— "Воспоминания в Царском Селе", — прочел с листа своего Пушкин.

— Возвращение государя императора из победоносного странствия, — пояснил со своей стороны Галич.

— Сюжет высокий и достойный воспевания, — одобрил Державин и тихо вздохнул. — Во времена оны и мы, грешные, пели Фелицу, пели отрока царевича Хлора. [20]Теперь мы одряхлели, а с нами и Муза российская век свой доживает; из новых патрициев парнасских некому, кажись заменить нас: деланности — сколько хочешь, искренности — ни следа!..

Последнюю фразу он пробормотал едва внятно, как бы про себя. На минуту он словно забыл даже, где он; потом, очнувшись вдруг от грустного раздумья, он поднял потускневший взор на безмолвно стоявшего перед ним лицеиста.

— Ну, что ж? Читайте.

Пушкин вздрогнул и сделал над собой усилие, чтобы сосредоточить все внимание на своей рукописи. Первое слово: «нощи», попавшееся ему тут на глаза, вовсе уж некстати напомнило ему слышанное им как-то от Пущина критическое замечание:

— Нельзя ли, брат, без этой славянщины? Кто, например, в наше время говорит: "Доброй нощи!"

— Да ведь это не проза, пойми, а стихи! — обидчиво оправдывался он тогда. Но теперь он понял всю меткость замечания друга, и Бог знает, что дал бы, если бы тогда послушался доброго совета.

"Ну, да делать нечего! Державин сам славянофил, не осудит!"

Все это промелькнуло у него в голове мгновенно, и он, переведя дух, стал читать:

Навис покров угрюмой нощи

На своде дремлющих небес;

В безмолвной тишине почили дол и рощи,

В седом тумане дальний лес;

Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,

Чуть дышит ветерок, уснувший на листах,

И тихая луна, как лебедь величавый,

Плывет в сребристых облаках.

Идиллически-мирное содержание начальных строф, их несомненная благозвучность возвратили молодому автору необходимое присутствие духа. Чтение его стало смелее и выразительнее, особенно когда он коснулся в стихах Екатерины Великой:

Здесь каждый шаг в душе рождает

Воспоминанья прежних лет;

Воззрев вокруг себя, со вздохом росс вещает:

"Исчезло все, Великой нет!

Не отрывая взора от рукописи, он, по внезапному движению Державина в креслах, понял, что память о Фелице затронула певца ее за живое. Но вот после картинного описания Катульского памятника он рядом с именами Орлова, Румянцева и Суворова упоминает и их певцов:

Державин и Петров героям песнь бряцали

Струнами громозвучных лир.

Он знал, он инстинктивно чувствовал, что Державин в упор смотрит на него, и под магнетическим действием этого взгляда им овладел какой-то небывалый экстаз. Он ощущал не испытанное до сих пор, невыразимое наслаждение читать истинному поэту эти, вылившиеся у него самого от полноты патриотического чувства стихи, между которыми два куплета, написанные им еще летом на стенах карцера, занимали, конечно, не последнее место.

Но впечатление от его стихов на его слушателя было едва ли менее сильное. Если б он взглянул теперь на Гаврилу Романовича, то не узнал бы его. Все неподвижно-усталое тело старца поэта задвигалось в кресле; отдыхавшие на столе руки его задергало; отяжелевшая голова его судорожно затряслась; мутные, словно заспанные глаза разгорелись и метали молнии. Угасающий гений почуял живительное дыхание вновь нарождающегося гения.

И граф Разумовский, и профессора, и лицеисты не могли отвести глаз от двух поэтов: юноши и старца, восторженно читающего и восторженно слушающего. При последнем обращении Пушкина к "певцу во стане русских воинов", Жуковскому, всем невольно представилось, будто он обращается вместе с тем и к Державину, и к самому себе:

О скальд России вдохновенный,

Воспевший ратных грозный строй,

В кругу друзей твоих, с душой воспламененной,

Взгреми на арфе золотой!

Да снова стройный глас героям в честь прольется,

И струны трепетны посыплют огнь в сердца,

И ратник молодой вскипит и содрогнется

При звуках бранного певца.

"Я не в силах описать состояния души моей, — рассказывает Пушкин в своих «Записках». — Когда я дошел до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отрочески зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом… Не помню, как я кончил свое чтение; не помню, куда убежал. Державин был в восхищении: он меня требовал, хотел меня обнять… Меня искали, но не нашли…"

Так и не слышал он знаменательных слов растроганного Державина: "Нет, я не умер!" Так и не видел, что тот взял с собой на память оригинал прочитанных стихов, найденный впоследствии, после его смерти, между его бумагами.

Зато вечером, прощаясь с отцом, Пушкин узнал от него, что на обеде у графа Разумовского, где в числе прочих были также Сергей Львович и Державин, толки о молодом таланте долго не прекращались.

— Я бы желал, однако ж, образовать сына вашего в прозе, — заметил, между прочим, Разумовский Сергею Львовичу.

— Ваше сиятельство! — с жаром вступился Державин. — Оставьте его поэтом.

— Так вот мы как нынче, сыночек мой! — шутливо закончил Сергей Львович и потрепал сына по плечу. — Каюсь откровенно, что до сегодняшнего дня мало верил я в твое поэтическое призвание, да и ты, дружок, не очень-то домогался заслужить родительскую ласку и любовь…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: