Алексей Ремизов - Том 2. Докука и балагурье

- Название:Том 2. Докука и балагурье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русская книга

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-268-00484-0, 5-268-00482-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Ремизов - Том 2. Докука и балагурье краткое содержание

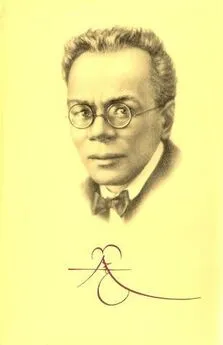

Во 2-й том Собрания сочинений А. М. Ремизова «Докука и балагурье» включены основные сборники и циклы его сказок. Для Ремизова мир сказки — отражение народного миросозерцания. Открывает том сборник «Посолонь», где по ходу солнца сменяются времена года, а вместе с ними — фольклорные обряды, сохранившиеся в сказках, загадках, считалках и детских играх. Разные грани народного взгляда на мир отражены в сборниках «Русские женщины», «Докука и балагурье» и др. Ремизова по праву считали лучшим сказочником начала XX века. Его сказки высоко ценили А. Блок, М. Волошин, Андрей Белый и другие писатели Серебряного века.

http://ruslit.traumlibrary.net

Том 2. Докука и балагурье - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Когда в 1922 году «Сибирский пряник» был переиздан Александром Шрейдером в берлинском издательстве «Скифы» (см. об этом: Lampl Н Zmaida Hippius an S P. Remisova-Dovgello // Wiener Slawistischer Almanach 1978 Bd 1. S. 190), Ремизов изменил название сборника, использовав для него имя шамана из сказки «Стожары» — Чакхчыгыс-таасу, что значит Трескучий камень (Сибирский пряник С. 11) или Кремень (Чакхчыгыс-таасу. С. 32; само якутское имя шамана писатель убрал из текста сказки, сделав название сборника абсолютно непонятным читателю, что, вероятно, должно было символизировать «закрытость» данной этнокультурной традиции для европейца). Кроме того, один из подзаголовков «сибирские сказки» трансформировался здесь в духе прочих сказочных циклов пореволюционного периода в «сибирский сказ». Наконец, в этом издании была полностью изменена последовательность текстов и сделана большая стилистическая правка.

О содержательной стороне ремизовского цикла Марк Слоним писал в своей рецензии: «„Чакхчыгыс Таасу“ — ряд небольших сибирских сказок. Большинство из них космогонического характера. Почти все очень любопытны не только как этнографический материал для изучения верований и мифов тунгузов и чукчей, но и как литературные произведения» (М. С. [Слоним М.] Последние книги А. Ремизова // Воля России (Прага). 1922 № 20. С. 24).

Несмотря на выход двух сборников, писатель продолжал публиковать отдельные сказки своего «сибирского» цикла в периодике. В том же 1922 году сказка «Эйгелин» под названием «Белый ворон Чукотская сказка» была напечатана в парижской газете «Последние новости» (1922. 21 янв. № 542), а в 1925 году сказки «Судьба» (под другим названием — «Волк») и «Три брата» были опубликованы в № 36 рижского журнала «Наш огонек» под общим заглавием «Карагасские сказки». Впоследствии Ремизов предполагал включить «сибирские сказки» в книгу «Сказки нерусские». Макет этого неосуществленного издания (две тетради с вклеенными в них газетными и журнальными вырезками, подвергнутыми авторской правке, и десятью рисунками на обложках и шмуцтитулах) хранится в фонде Ремизова в Рукописном отделе Пушкинского Дома (ИРЛИ Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 9). Цикл называется здесь «Память сказка. Сибирские» (Л. 100). В сами тексты внесена стилистическая правка, а их последовательность вновь изменена (см. Л. 100–128). На Л. 3, где помещен перечень циклов данного сборника с росписью входящих в них текстов, напротив сибирских сказок слева имеется ремизовская помета «последняя редакция». Кроме «сибирского» цикла, в этот сборник должны были войти две арабские, две негритянские, семь подкарпатских (басаркуньих), две кабильские сказки, а также тибетские (заяшные) сказки из цикла «Е» (Л. 62–94) и кавказские сказки из цикла «Лалазар», который Ремизов намеревался воспроизвести здесь без каких-либо изменений (см Л 130–142).

Про крота и птичку *

Впервые опубликовано: Воля народа 1918 № 6 С. 15

Ср. другую сказку о птице в наст, томе «Ремез — первая пташка» (Посолонь. С. 105–106).

Стожары *

Впервые опубликовано. Воля парода 1918 № 6 С. 15.

Стожары — созвездие плеяд.

Камлает — шаманит, гадает, ворожит (от сиб. кам — шаман).

Доха — род шубы или тулупа мехом наружу.

Проух — отверстие, в которое вставляется топорище.

Серкен-Сехен *

Впервые опубликовано: Воля парода 1918. № 6 С. 15–16. С 493.

Росстань — перекресток, до которого обычно провожают отправляющихся в путь, где расстаются

Брылы — губы.

Судьба *

Впервые опубликовано: Воля народа. 1918 № 6 С. 16.

Тутарь — в качестве имени героя выбрано прозвище рассказчика этой сказки (см. комментарий Ремизова — С. 510).

Три брата *

Впервые опубликовано: Воля народа. 1918. № 6 С. 16.

Люди и звери *

Впервые опубликовано: Воля парода. 1918. № 7. С. 12.

Люди, звери, китайская водка и водяные *

Впервые опубликовано: Воля народа. 1918. № 7. С. 12-13

Паголинки — чулки без носков или же часть чулка, обнимающая голень (от голень).

Китайская шапка *

Впервые опубликовано: Воля народа. 1918. № 7. С. 13–14. С. 499.

Касяки Ойлягир — т. е. Касяки из рода Ойлягир; о его происхождении см. сказку «Люди и звери» (С. 495–496)

Рогатая пальма — нож па древке, рогатина (сиб.).

Эйгелин *

Впервые опубликовано: Огонек. 1916. № 32. С. [8-11]; под названием «Белый ворон».

Текст-источник: Чукотская сказка // Живая старина 1912 [1914] Вып. 11-IV. С. 495–502 (разд «Восточные сказки», записана И. П. Толмачевым) Второй абзац ремизовского примечания к «Эйгелину» почти полноестьюю совпадает с редакционным пояснением к этой сказке (С. 495). Так как публикация сопровождается подробными подстрочными примечаниями И. П. Толмачева, мы сочли возможным процитировать их ниже с указанием в скобках номера страницы.

Эйгелин — в тексте-источнике у героя нет имени, он называется здесь парень. В первой редакции сказки («Белый ворон») героя зовут Номульга.

Обутки — «то же, что обувь. Здесь мягкие кожаные башмаки из оленьей шкуры (снятой с ног оленя)» (С. 495).

Булат — нож из азиатской узорочной стали.

Батас — «большой (длинный) нож» (Там же).

…впереди камень… — «слово камень в северной Сибири очень часто употребляется вместо слов гора или хребет» (С. 496).

Яр — «крутой обрывистый берег или просто обрыв, чаще земляной» (Там же).

…молодежь пинала мяч… — «здесь — игра в мяч, вполне отвечающая футболу» (Там же).

…две другие показались Эйгелину… — здесь: понравились.

Полог — «внутреннее помещение в руйте в виде небольшой палатки из оленьих шкур, в котором собственно и живет чукотская семья. Руйта же играет скорее роль крытого двора или амбара, где сохраняются все хозяйство и припасы семьи, а также в плохую погоду находят приют себе и собаки» (С. 498).

Пекуль — «нож, употребляемый у чукчей исключительно женщинами. Он имеет форму более или менее правильного полумесяца с режущим выгнутым краем и с рукояткой, прикрепленной у середины вогнутого края. Это будет скорее режущая лопатка, напоминающая русскую сечку, чем нож в обычном смысле этого слова» (С. 499).

…дорогие бобры, росомахи… — «росомахи и бобры очень ценятся чукчами, гак что ввозятся на Чукотский полуостров: первые из Якутской области, вторые из Америки» (С. 501).

…мертвая валялась в тундре… — «чукчи обыкновенно вывозят своих покойников в тундру и бросают их здесь на добычу хищным зверям и птицам» (С. 500).

Погодно — «ненастно» (С. 501).

…помазаться свежей кровью… — «новобрачных мажут свежей кровью при совершении брачной церемонии» (Там же).

…от возка до самого полога тюленей… — в тексте-источнике: «от балка до полога в чуме лахтаки». И. П. Толмачев делает к этому месту следующее примечание: «Лахтак — морской зверь, зоологическую породу которого по рассказам трудно выяснить. Возможно, что это особая крупная порода тюленей» (Там же).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: